葛洪《《西京杂记》的科学技术价值》

三、《西京杂记》的科学技术价值

《西京杂记》极具历史文献价值,有一定的可信性,但对于某些尚未得到考古证明的科学技术的描述可大致认为其存在的时间可能与《西京杂记》成书年代的东晋相符合。这是因为葛洪在集《西京杂记》时,对于某些科学技术的细节描写有可能参考当时东晋的科学技术水平,毕竟西汉末年刘歆的一些简略描写必定在葛洪手上得到再加工。

1.对医学社会伦理学的探索

“霍妻双生”条中,关于双生子孰长孰幼的问题,有两种不同的看法。一种是“前生者为兄,后生者为弟。今虽俱日(同一天出生),亦宜以先生为兄”的观点,另一种是“居上者宜为兄,居下者宜为弟,居下者前生,今宜以前生为弟”的观点。其实,对于同卵双胞胎而言无所谓生理意义上的大小,双胞胎是一样大的。“霍妻双生”条中前一种观点把人作为社会的人,谁先进入社会,谁就为兄,这是从医学社会伦理学角度来判别双胞胎的大小。葛洪以事例来支持此种观点,这与现代医学的看法相同,并且此条将对医学上双胞胎长幼次序问题的认识提前到2000多年前的西汉进行讨论,由此可见西汉的医学已经十分发达。而后一种观点是想站在生理角度来看双胞胎长幼,这一考虑却有其先进性,如果异卵双胞胎,后出生的是先发育的可能性比较大。但也不是绝对的,这与胎儿的位置有关,两个胎儿在母体的位置不仅有上下位置,还有左右位置,如果将胎儿的位置与长幼固定成“居上者宜为兄,居下者宜为弟”,这就太绝对了。但以生理长幼来考虑双胞胎的长幼有其价值。可见,西汉时期在双胞胎长幼问题方面,有生理排序和社会排序的问题之争,很有科学和社会学价值。

2.反映了高超的机械技术

在人类社会发展的历史长河中,人类不仅是技术的载体,人类也是技术的产物。技术始终是推动人类社会进步的重要力量。作为技术中最具有代表性的机械技术,在整个技术体系中占有非常重要的地位,发挥着极为重要的作用。

(1)纺织技术

《西京杂记》中记载了各种各样名称华丽的纺织服饰用品,反映了当时纺织技术的高度发展,为后世研究西汉纺织技术提供了有益的线索。但有些线索是明显有错误的,这需要辨别。

仅以蒲桃锦为例,蒲桃即葡萄,蒲桃锦即是葡萄纹样的织锦(图4-5),葡萄多籽代表子孙繁多,葡萄纹样深受中国古代民众的喜爱。《西京杂记》中有:“尉陀献高祖鲛鱼、荔枝,高祖报以蒲桃锦四匹。”而《汉书·西域传》记述,直到汉高祖刘邦的曾孙汉武帝刘彻统治时期贰师将军李广利破大宛之后,汉使才从西域带回葡萄种子,并将其种植于离宫别馆旁,一眼望不到边,从此中原才有了葡萄。锦作为一种丝织品源于中国,汉高祖时期西域不可能有织锦。此外,假如西域可织锦(西域当时不可能会织锦),由于匈奴阻扰交通,西汉初年汉廷与西域并不通交通,因此锦不可能通过汉廷与西域的交流而来。1984年新疆洛浦县赛依瓦克二号墓出土的折枝葡萄纹双面锦(图4-5)证实汉代以来葡萄纹织物非常流行。试问汉高祖时期中原连葡萄都没有,难道会有蒲桃锦吗?而“霍显为淳于衍起第赠金”条中提到,“霍光妻遗淳于衍蒲桃锦二十四匹、散花绫二十五匹”,这是可信的,因为此条事件发生在汉武帝之后的汉昭帝时期。《汉书》是完全可信的,那么显然《西京杂记》的“尉陀献蒲桃锦”内容不足以为信,这说明葛洪在集《西京杂记》时将汉武帝之后至东晋还比较流行的葡萄纹锦再加工记入西汉初年。但不能因为《西京杂记》有些记载的错误而全盘否定它里面的内容。

图4-5 折枝葡萄纹双面锦

再如“几被以锦”条中提到了“绨锦”“缯锦”和“罽”,“绨锦”是一种粗厚光滑、彩色织有图案花纹的丝织品,其织造技术最为复杂,质地较为厚重,用作衣物缘边。“缯锦”也是一种比较厚的丝织物。“罽”是一种毛织物。还有,“霍显为淳于衍起第赠金”条中提到的“散花绫”“绿绫”、“武帝马饰之盛”中提到的“五色锦”,等等。这些在文物考古中都有发现,特别是“五色锦”在1995年新疆和田地区民丰县尼雅遗址一处汉代墓地里发现“五星出东方利中国”五色经锦上得到完美诠释。

书中“飞燕昭仪赠遗之侈”条描述了赵飞燕之妹所赠送的各种衣饰,有“金华紫轮帽”“金华紫罗面衣”“织成上襦”“织成下裳”“五色文绶”“鸳鸯襦”“鸳鸯被”“鸳鸯褥”“金错绣裆”等。“金华”即金花,“紫轮”又作“紫罗”,可见汉代帽子和面衣(一种首服,用于遮面)还是很讲究的。“织成”是中国古代断纬丝织物的一种,属高档工艺美术织品。“据考证,织成也是以通经断纬的技法织制而成,……其织制方法与缂丝一样。”汉以来一般为帝王公卿大臣所用。其中,“鸳鸯襦”“鸳鸯被”“鸳鸯褥”分别是绣有鸳鸯图案的短袄、被、褥,它们的出现,有一些研究者认为说明鸳鸯这种象征爱情的动物“作为丝绸的装饰图案,出现在汉代”。这显然是有误的。鸳鸯在当代中国人概念里是爱情的象征,但其实“鸳鸯”这个词语最早并不是形容男女之情的,而是用来形容男人与男人的感情。在中国现存最早的诗文总集《昭明文选》(编成于梁武帝普通七年(526年)至中大通三年(531年)之间)中曾有这样的记载:苏武形容自己和李陵“夕为鸳与鸯,今为参与商”。意思是,我们以前就像是鸳鸯一样的好兄弟,现在却如同参星和商星,一个在西,一个在东,此出彼没,永远不能相聚了。苏武这么说,是因为他和李陵都曾同时在匈奴落难。苏武最终重返故土,在与李陵惜别时,互赠诗句,做出了这种比喻。后来曹植在给弟弟的《释思赋》中也曾写道:“乐鸳鸯之同池,羡比翼之共林。”可见,曹植也曾用“鸳鸯”比喻兄弟。用“鸳鸯”比喻男女爱情,开始于唐代。诗人卢照邻的《长安古意》中有这样一句诗:“得成比目何辞死,愿作鸳鸯不羡仙。”意思是说“只要能和心爱的人厮守在一起,就是死了也心甘情愿。”加上鸳鸯本来就是一雄一雌,人们逐渐更加认同将它们作为男女之情的比喻,从此,这种用法就逐渐固定下来,成了男女爱情的象征。赵飞燕之妹赵合德在其姐册封为皇后之际,送给赵飞燕鸳鸯纹样,并非祝福其与汉成帝成双成对,而是意喻其姐妹之情。

这些大量精美的“汉代丝织物组织复杂,花纹绮丽,证明当时人们已掌握了很先进的纺织技术。”有的研究者认为:“织造这些织物的工具和工艺技术,当然也必然是先进的。”“霍显为淳于衍起第赠金”条中“霍光妻遗淳于衍蒲桃锦二十四匹、散花绫二十五匹,绫出巨鹿陈宝光家,宝光妻传其法。霍显召入其第,使作之。机用一百二十镊,六十日成一匹,匹直万钱。”其中的“机用一百二十镊”的提花机即是其杰出代表。“镊”,是“蹑”的借字,《说文解字》解释为“蹑,踏也”,是织机上提踪的踏板,是用竹子或木料做的提花杆,也叫提花束,是专用于提花的。因此,他们认为最迟西汉时期已经出现多综多蹑织机,并且多达一百二十综、一百二十蹑。

笔者对此并不以为然。

首先,关于一百二十综、一百二十蹑织机本身就有疑问。根据存世的多综多蹑织机最多加挂72综、72踏杆的情况,以及再从经纱变形情况、综框提升过程中的位移情况、踏杆排列宽度来分析,织机加挂120片综后的可操作性是有疑问的,因此《西京杂记》所载综、蹑数量可能有误,这是笔者对此一文献可靠性质疑之一。

在古代文献史料和文物中,没有发现任何多综多蹑织机(包括同综同蹑的多综多蹑织机和多综少蹑的多综多蹑织机)的图谱。虽然记载同综同蹑的多综多蹑织机信息的文献《西京杂记》不足为据,但幸运的是在现今四川成都市双流区仍能看到同综同蹑的多综多蹑织机实物——丁桥织机,让笔者有理由相信,这一机型在历史上是存在的。因为丁桥织机踏板上布满了竹钉,形状像四川乡下河面上依次排列的一个个过河桥墩——“丁桥”,故这种织机被当地人称为丁桥织机。丁桥织机的特征是用一蹑控制一综,综片数较多,但幅度较狭。它的主要产品有葵花、水波、万字、龟纹、桂花等十几种花绫、花锦和凤眼、潮水、散花、冰梅、缎牙子、大博古、鱼鳞杠金等几十种花纹花边。

丁桥织机整体机械结构如图4-6所示。1~9系机架部分的机件、10~22系开口部分的机件、23~28系织筘部分的机件、29~33系经轴部分机件,34系分经棍、35~39系卷布部分的机件、40系座板。

图4-6 丁桥织机整体机械结构

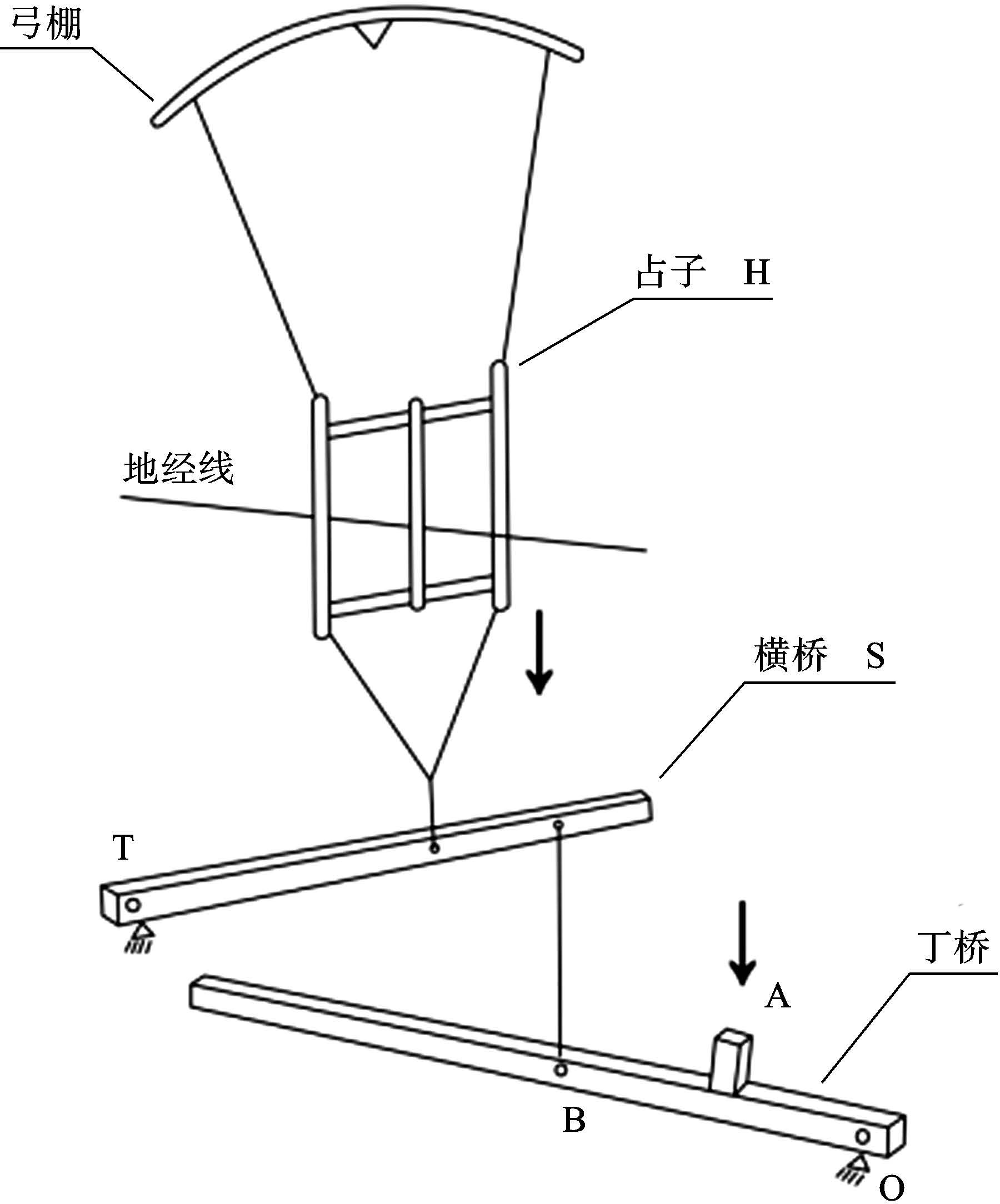

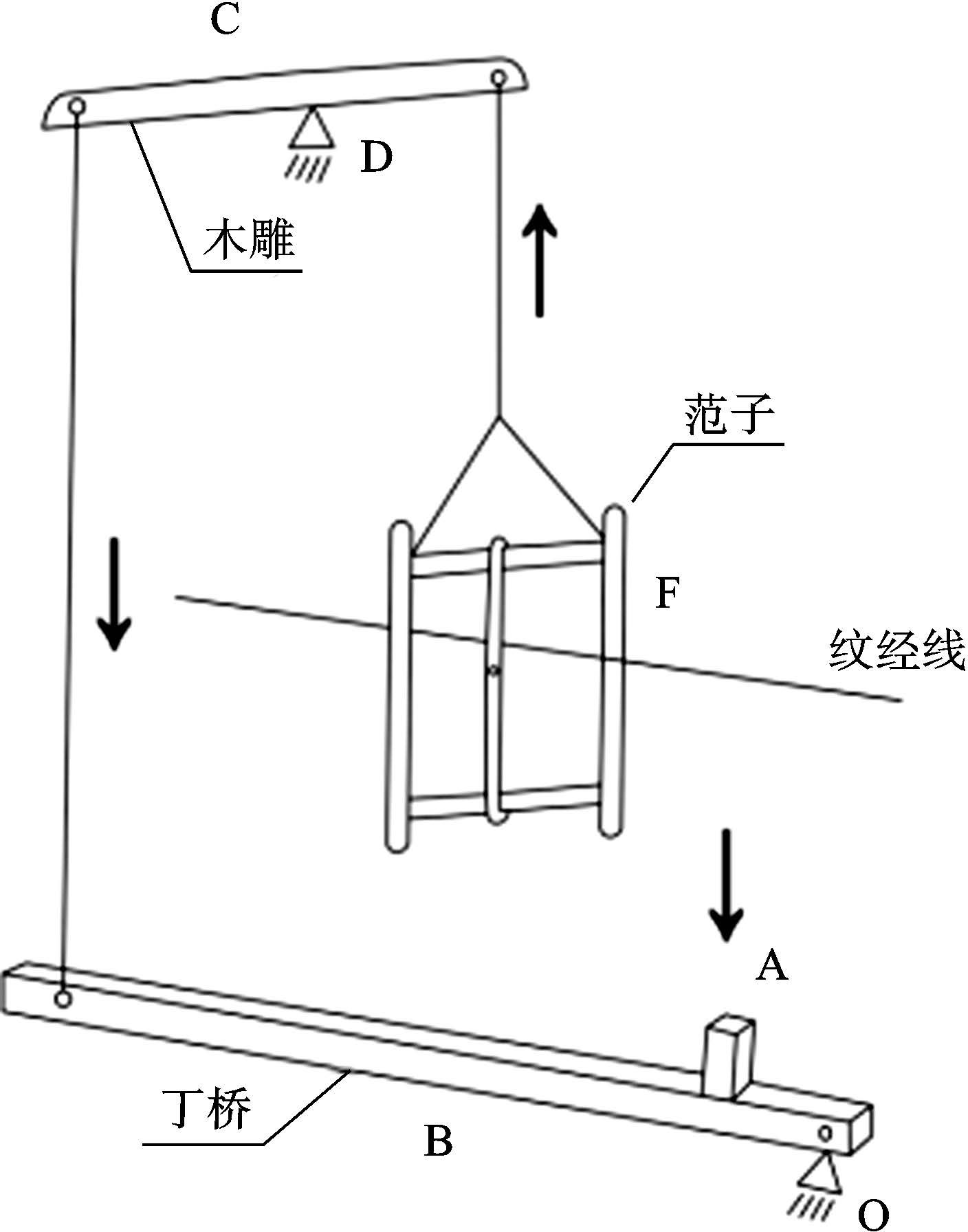

丁桥织机的综片有两种,一种是占子,一种是范子。占子是机前由机顶弓棚弹力拉动的综片,专门负责地综运动。占子的开口传动如图4-7所示:踏下踏杆,通过横桥拉动占子的下边框下沉,使经丝随之下沉;松开踏杆,机顶弓棚弹力拉动占子恢复原位,使经丝也随之恢复原位。范子在占子后面,专门负责花综运动。范子的开口传动如图4-8所示:踏下踏杆,鸦儿木拉动范子提升,使经丝随之上升;松开踏杆,综片靠自身重量和经纱张力恢复原位。占子、范子的个数因花纹复杂程度而度,如果生产平纹的花纹织物仅需要2个占子;生产斜纹的花纹织物需要3~4个占子;生产缎纹的花纹织物需要5个以上占子。花纹循环的投纬数决定范子的个数,而范子和占子的数量又决定踏板的个数,归根到底,纹样的复杂程度决定了踏板的个数。

图4-7 占子的开口传动

图4-8 范子的开口传动

丁桥织机不管使用多少片综和多少根踏板,带动花综片运动的踏板放在踏板面左侧,而带动地综片运动的踏板放在踏板面的右侧。带动花综片运动的踏板上的“丁桥”——竹钉成4排,因为综片有多寡,所以每排的竹钉个数相应也有增减。此外,竹钉的安装位置也是有差异的,一般是每隔3根安在同一位置,这样安排是因为踏板数量太多,为了避免踏动时踏到相邻的踏板而影响综片的正确运动。二十八综二十八蹑踏板织机的踏板图如4-9所示,左面是24根花综踏板,右面是4根地综踏板,图中甲为吊综绳顺序,乙为竹钉排列顺序。操作时,花综用左脚拇趾按竹钉的顺序踏,第一排是从左到右,第二排是从右到左,第三排再从左到右,呈“之”字形排列踏板。地综用右左脚拇趾按竹钉的顺序踏。

图4-9 二十八综二十八蹑踏板织机的踏板图

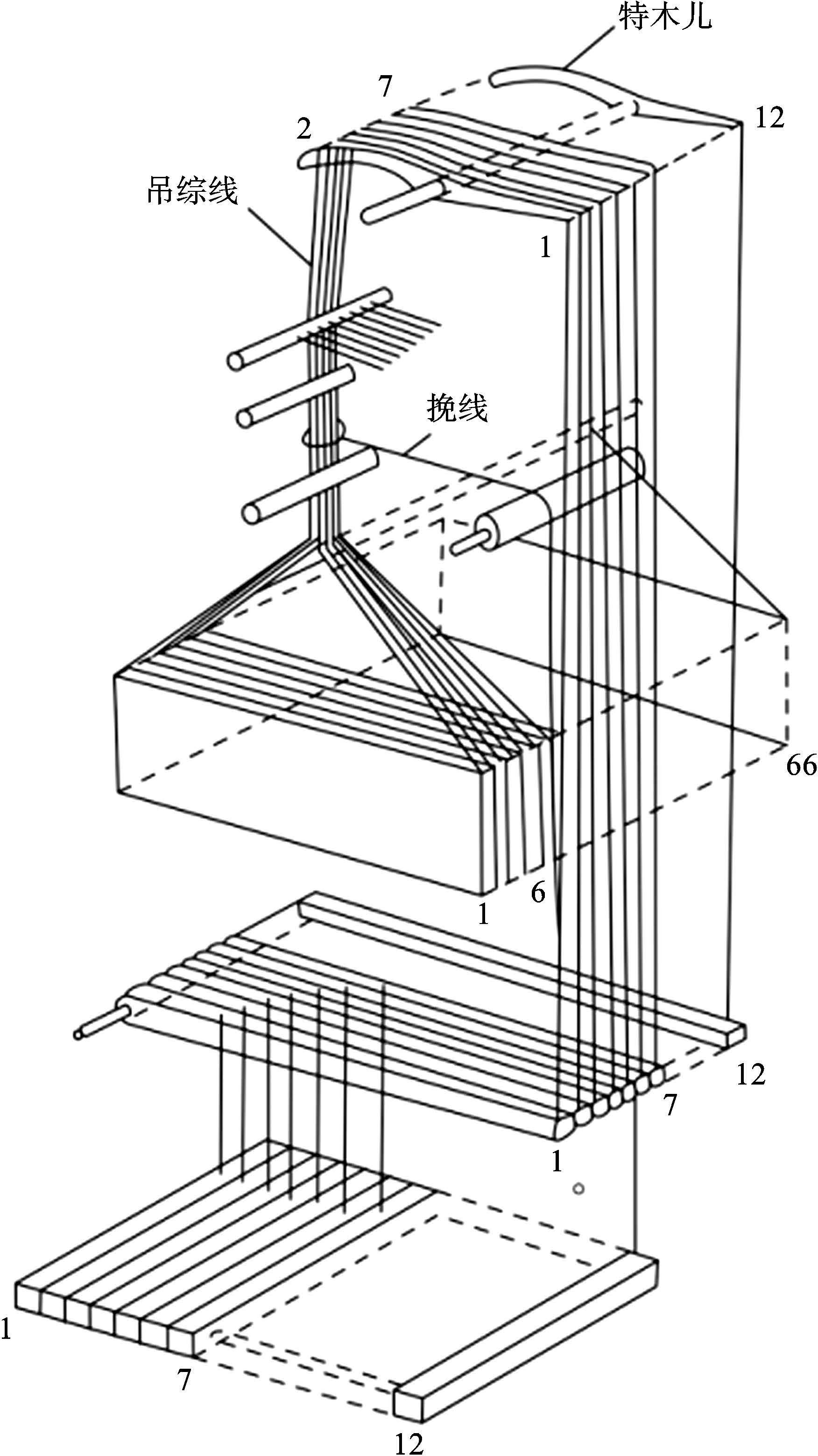

多综少蹑的多综多蹑织机的信息仅出现在《三国志·方技传》裴松之注中有一段关于马钧的记载:“马先生,天下之名巧也……为博士居贫,乃思绫机之变……,旧绫机,五十综者五十蹑,六十综者六十蹑,先生患其丧工费日,乃皆易以十二蹑。其奇文异变,因感而作者,犹自然之成形,阴阳之无穷。”可见马钧改革绫机,用12个踏板控制50个综片或60个综片。有的学者还作了用12个踏板控制66片综的复原推测。其方案(图4-10)是:在机上设置一托综杆,把所有的综片都挂于托综杆上。将66片综分为12组,前6组每组6片,后6组每组5片。各组综的综片按纹样要求穿经,一组综就是一个纹样,12综中任意取2个,可得到66种纹样组合,正如裴松之所言“其奇文异变,因感而作者,犹自然之成形,阴阳之无穷”。各组综片通过两个方向与同一踏板相连,一方面通过吊综线与提综杆——特木儿相连,特木儿又与踏板相连;另一方面各组吊综线穿过一根挽环,而每一挽环靠各自的挽线分别经侧面的滑轮连在同一踏板上。在特儿木没有被拉动时,吊综线应该是松的,有一段余量以保证被挽环侧面牵拉后,综片仍可维持原位不动。只有在特木儿上翘,挽线同时又被侧面牵拉时,相应的综片组才能上提。

图4-10 十二蹑控制六十六综的织机开口复原

无论是丁桥织机,还是多综少蹑的多综多蹑织机其实都储存了花本,只不过不是挑花结本且花纹纹样较小而已,如丁桥织机的众多范子就储存了花本,十二蹑六十六综织机的十二组综片也是花本。束综提花织机正是在多综多蹑织机发展的基础上出现的,其挑花结本思想并非一蹴而就的,正是在解决多综多蹑织机的不足中发明出来的。虽然多综多蹑织机在中国古代图像信息中缺席,但从技术进化的角度上看它是中国古代织机史中最不可缺失的一环,因为没有它的出现就没有中国古代织机最高峰——束综提花织机的出现。

其次,《西京杂记》关于多综多蹑织机材料的存在使中国古代织机变迁存在着明显的反演现象,这明显有悖于技术进化的逻辑。从被纺织史学界认同的《列女传·鲁季敬姜》《列子·汤问》《西京杂记》、汉画像石上的图像信息中的相关信息(里面有的信息不可信),笔者得出关于春秋、战国、秦汉时期织机变迁的观点(是有疑问的,笔者按上述材料全部可信而得出):春秋时期双轴织机→春秋战国时期简单综蹑织机→西汉时期多综多蹑织机→东汉综蹑斜织机(简单综蹑织机的一种)。①这一观点本身就问题,综蹑斜织机的出现晚于多综多蹑织机,这不符合多综多蹑织机是以简单综蹑织机为基础,从水平织机到斜织机,再到水平织机的技术进化路径而来的逻辑。②从汉代画像石来看,西汉的画像石上没有出现综蹑织机的图像信息,直到东汉时期的画像石才广泛出现综蹑斜织机图像信息,而《西京杂记》却记载西汉宣帝时期已经出现了120综、120蹑的织机。如果《西京杂记》中关于多综多蹑织机的记载属实,那么综蹑织机发展技术似乎走反演的路径:先出现多综多蹑织机,后出现简单综蹑织机;先出现水平踏板织机,后出现综蹑斜织机。这一反演过程显然不符合逻辑,这成为笔者质疑之二。笔者在此就怀疑葛洪有以东晋的多综多蹑织机的情况夸大地描述西汉时的情况。只有将大型多综多蹑的织机出现放在东晋,才能解释使用织机的变迁符合发展的逻辑。

再次,从中国织物纹样变迁史上看,商周时期出现平纹、地斜纹显花的文绮,标志着小型综竿原始腰机应用,综竿一般不超过10个;先秦时期的织物纹饰多以直线、折线的几何形作为艺术的表现形式,并在这些几何骨架内配以动物纹样,整齐连续、明快质朴的几何形装饰已成为整个时代的风格。这样的纹样需要用大型综竿原始腰机、双轴织机,它们的综竿数量相对于小型综竿原始腰机有一定的增多,但仍有限,此外还可能用手工挑花织成。汉代在几何纹样的基本上出现了云气纹、动物纹、植物纹、文字纹,由于西汉及其之前的织物多以经线显花,且经线不超过4种颜色。这些纹样也是完全可以在原始腰机、双轴织机上完成的,但对织工的要求非常高,需要牢记纹样的设计。正如考古学家夏鼐说:“最近我研究了马王堆汉墓的丝织物之后,我同意H.B.柏恩汉的意见,汉代提花织物可能是在普通织机上使用挑花棒织成花纹的。真正的提花织机的出现可能稍晚。”可见,即使西汉时期没有多综多蹑综蹑织机,原始腰机、双轴织机也能织出这一时代的织物。

最后,《西京杂记》也反映了西汉对纺织品精密程度计量描述。“邹长倩赠遗有道”中就提到了与各种丝织品精密程度匹配的量词“素丝一禭”“五丝为 ,倍

,倍 为升,倍升为(

为升,倍升为( ),倍(

),倍( )为纪,倍纪为緵,倍緵为禭。”

)为纪,倍纪为緵,倍緵为禭。” 、升、(

、升、( )、纪、緵、禭均为古代丝织品的精密程度计量单位,其换算公式为:1禭=2緵=4纪=8(

)、纪、緵、禭均为古代丝织品的精密程度计量单位,其换算公式为:1禭=2緵=4纪=8( )=16升=32=160丝,以汉幅50.60厘米为例,1丝=0.158根/厘米,1

)=16升=32=160丝,以汉幅50.60厘米为例,1丝=0.158根/厘米,1 =0.79根/厘米,1升=1.58根/厘米,则1(

=0.79根/厘米,1升=1.58根/厘米,则1( )=3.16根/厘米,1纪=6.32根/厘米,1緵=12.64根/厘米,1禭=25.28根/厘米,15升布(升,一开始用于麻、葛等植物纤维纺织品精密程度度量)=23.70根/厘米,由此可知1禭丝织品与15升布相近,略精密些。可见西汉时期丝织品的精密程度分法之细、计量之严,同样从侧面反映出西汉时期的纺织水平之高超,纺织技术之成熟。

)=3.16根/厘米,1纪=6.32根/厘米,1緵=12.64根/厘米,1禭=25.28根/厘米,15升布(升,一开始用于麻、葛等植物纤维纺织品精密程度度量)=23.70根/厘米,由此可知1禭丝织品与15升布相近,略精密些。可见西汉时期丝织品的精密程度分法之细、计量之严,同样从侧面反映出西汉时期的纺织水平之高超,纺织技术之成熟。

(2)其他机械技术的发展成果

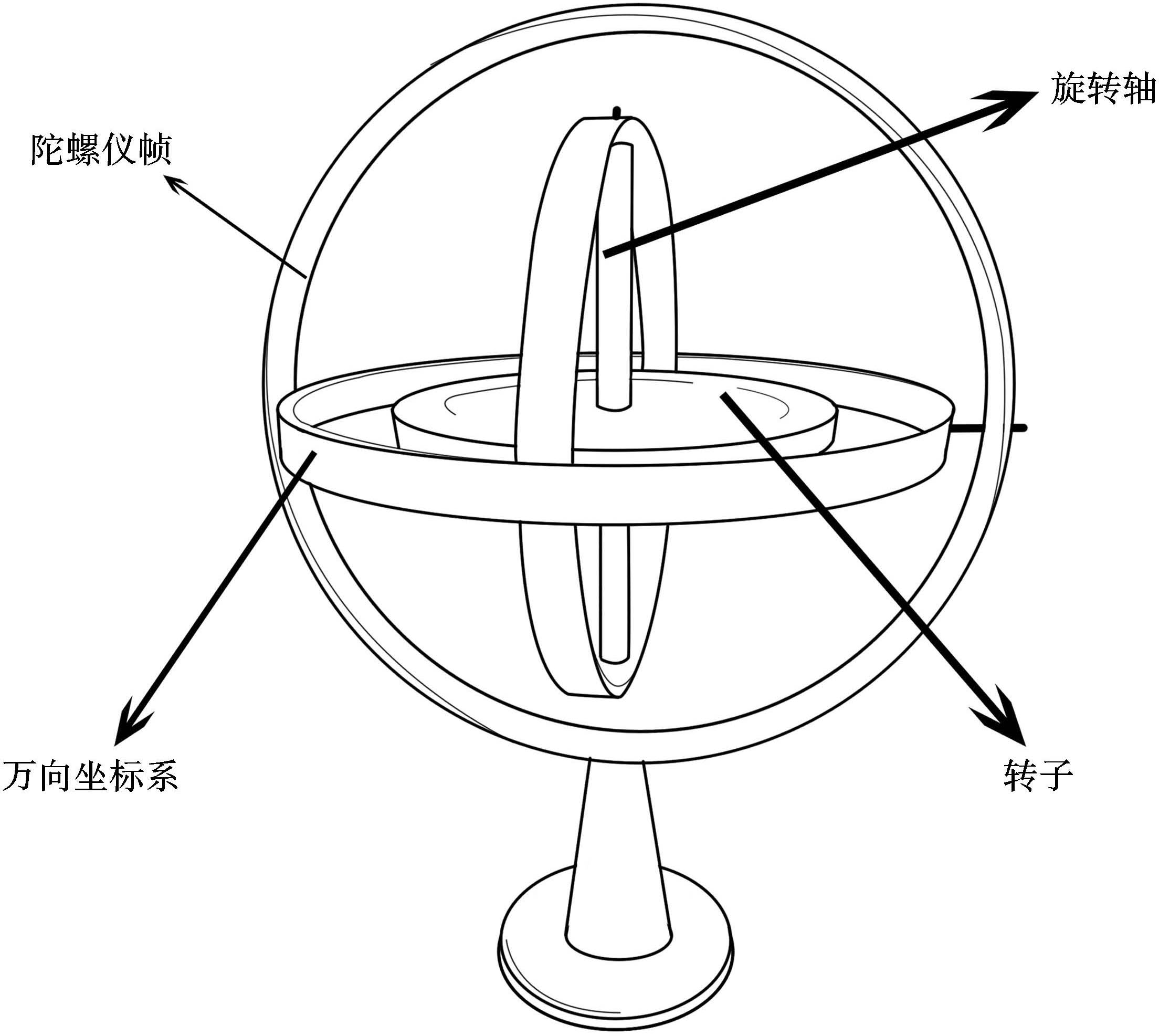

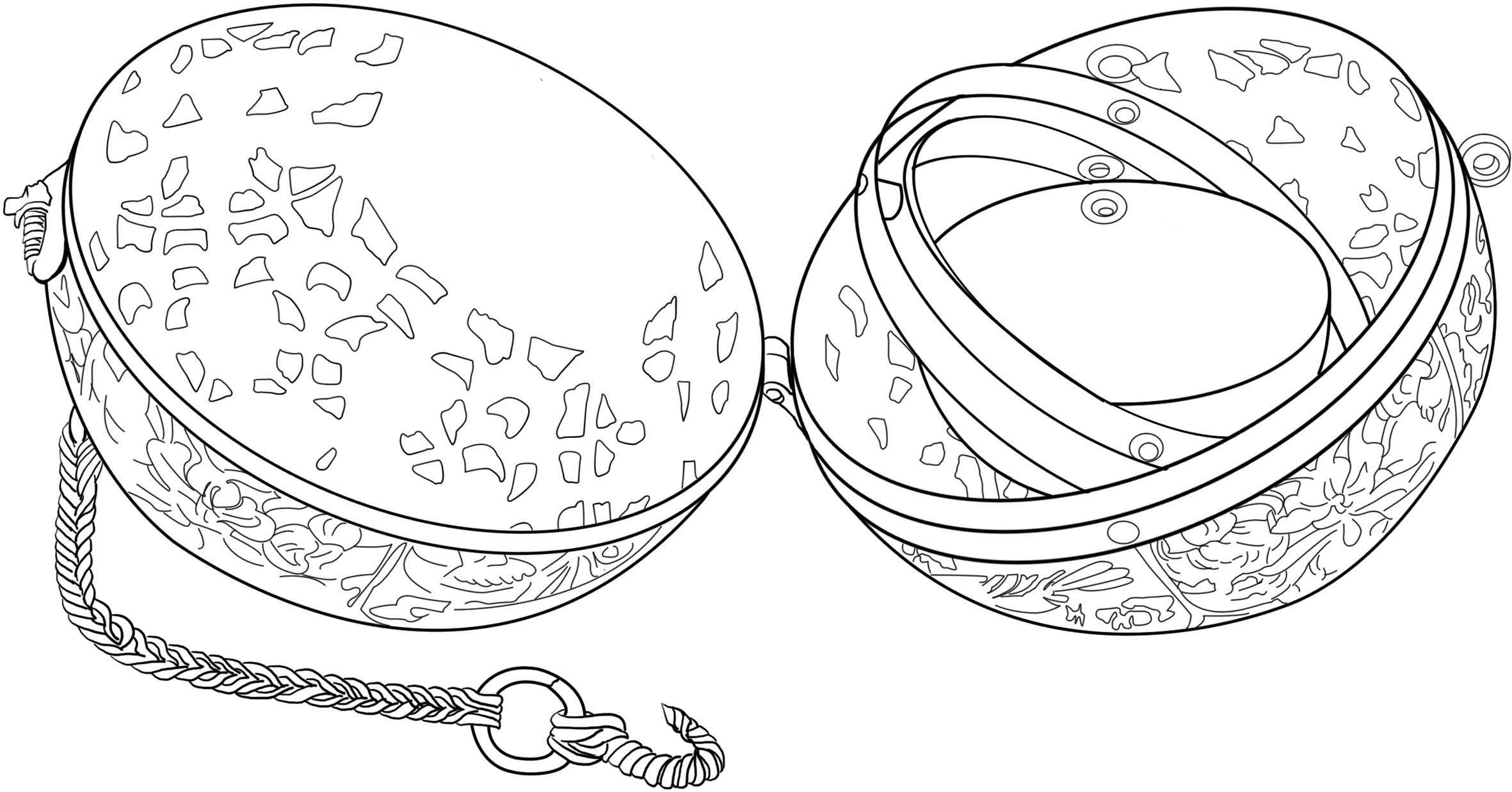

《西京杂记》中还记录了很多反映其他机械技术成果的器物。“常满灯被中香炉”条中记载了被中香炉和七轮扇。被中香炉用于熏被,深受当时贵族喜爱,香炉为镂空,呈球状,无论香炉在被中如何滚动,其燃烧的香料都不会洒落到被中,使被子着火。其制作是“对重心与平衡的巧妙运用,这种机械原理与现代陀螺仪中的万向支架(图4-11)完全相同。”在唐代的遗址中多次发现这种“镂空熏炉”(图4-12)。

图4-11 现代陀螺仪中的万向结构

陀螺仪主要是由一个位于轴心且可旋转的转子、陀螺仪帧、旋转轴、万向坐标系构成。陀螺仪一旦开始旋转,由于转子的角动量,不论陀螺仪帧如何转动,陀螺仪有抗拒方向改变的趋向。

图4-12 镂空熏炉

1987年在陕西法门寺出土了两件,日本奈良正仓院也有收藏。镂空熏炉实际上就是被中香炉,均与《西京杂记》所言“为机环转运四周,而体内常平”一致。可见,汉代已有万向支架,但却没有用于航海定向的罗盘。这是由于古代采用的是利用水平原理自动调节的浮针罗经。到16世纪,带有万向支架的航海罗盘在欧洲出现,清代中期这种“旱罗盘”始传入中国。七轮扇是由7个很大的齿轮构成的齿轮组,通过人之运作,使得7个齿轮连续旋转导致空气流动,达到“满堂寒颤”的效果。除动力不同外,它的作用和现今的电风扇有异曲同工之妙。

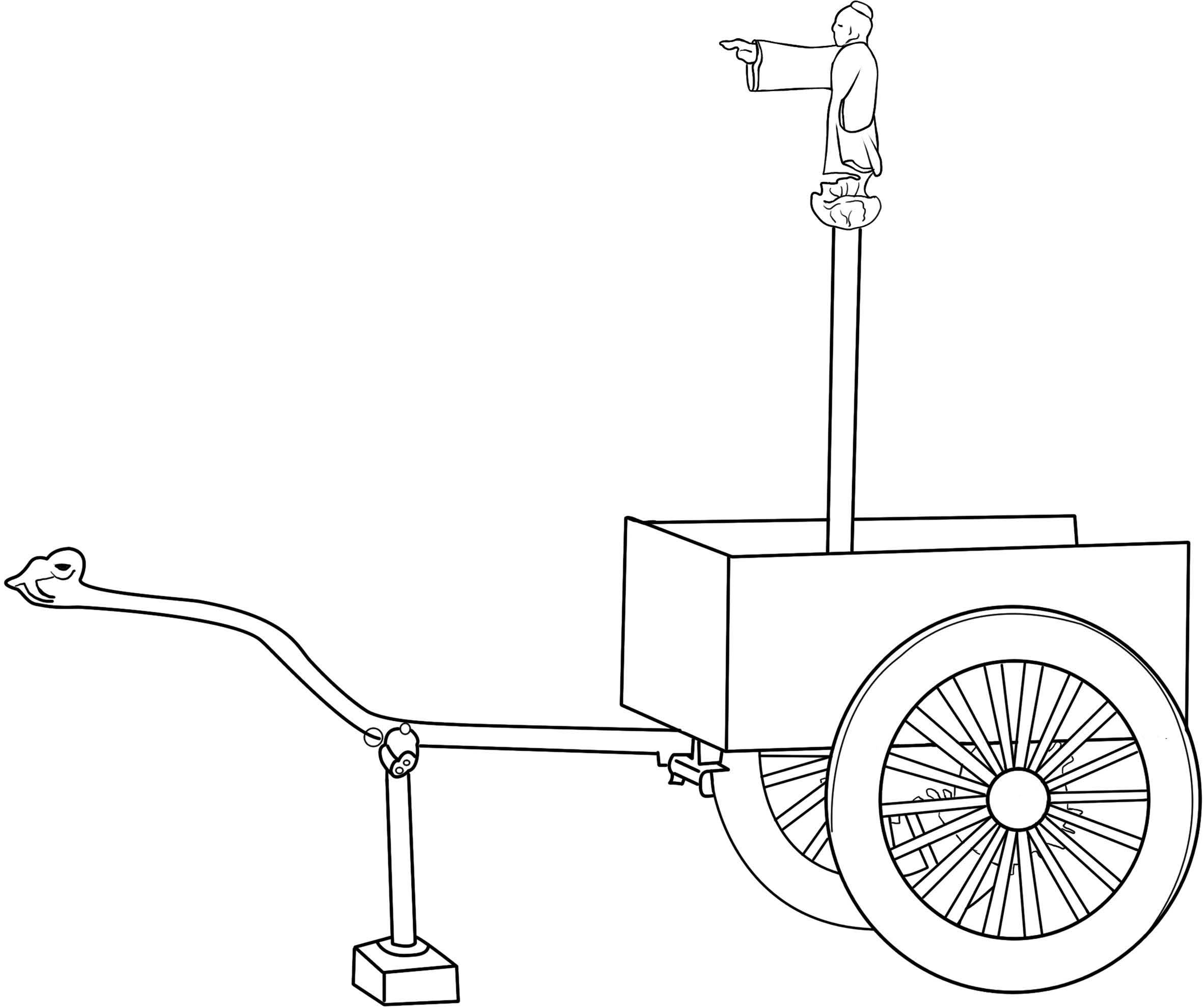

“大驾骑乘数”条中还提到了西汉皇帝出行时配备有司南车和记道车。

司南车又称指南车(图4-13),能够在行进的过程中指示方向。它的原理是,靠人力来带动两轮的指南车行走,依靠车内的机械齿轮传动系统来传递转向时两车轮的差动来带动车上的指向木人与车转向的方向相反的角度相同,使车上的木人指示方向,不论车子转向何方,木人的手始终指向指南车出发时设置木人指示的方向,“车虽回运而手常指南”。

图4-13 指南车

关于指南车发明的断代时间,可能以葛洪撰的《西京杂记》为信。其一,西晋崔豹(?~?)所著《古今注》《志林》中描述黄帝与蚩尤作战时,蚩尤作大雾,黄帝造指南车为士兵领路。《古今注》《鬼谷子》中又说周公(即周武王弟,约公元前11世纪)作指南车,是因“越裳氏”来进贡,迷失了归路,周公造“五乘”指南车,为他们引路。根据现有考古资料认为中国磁铁的发现时间为公元前3世纪,所以记载中最早的黄帝或周公造指南车不可能是采用磁铁指极性原理的结构。而中国齿轮出现的时间,在战国到西汉之间,所以记载中最早的黄帝或周公造指南车也不可能是采用齿轮的结构。可见,黄帝或周公造指南车不可信。那么西汉时期发明指南车的技术基础是存在的,《西京杂记》中所载西汉皇帝出行中有指南车也是说得过去的。不能因为《西京杂记》中有些记载的不实,而怀疑此条记载。其二,其后有关于东汉时期张衡和三国时期马均造指南车的记载,这应该是可信的。那为什么不能如此思考:西汉时期早就有指南车,但由于机械结构复杂导致失传,后由张衡复原,再失传,再由马均复原,其后再失传。

记道车,亦称记里车,一种特殊的记录里程的车辆,是利用了车轮的转动自动测量距离并报告车行里程的仪器。它有两层,皆有木人。车行齿轮转动,每行一里,下层木人则击鼓一记,行十里,上层木人击钟一次。

3.保存了汉代生物物种资料

《西京杂记》中出现了动植物共138种,其中动物28种,植物110种,为研究西安地区古代动植物的变迁提供了宝贵资料。今人研究汉代西安地区生物物种变迁的资料有司马相如的《上林赋》、扬雄的《羽猎赋》、班固的《西都赋》、张衡的《西京赋》、葛洪的《西京杂记》以及《三辅黄图》,其中《西京杂记》是其最为重要的参考文献。“上林名果异木”一条的记载最具代表性。这些记载“大多数都能在《上林赋》以及汉晋人其他有关上林苑的记载得到印证”,因而更加可信。文中所列植物有:梨、枣、栗、桃、李、柰(苹果的一种)、查(山楂)、椑(柿的一种)、棠、梅、杏、桐、林檎(沙果)、枇杷、橙、安石榴、楟(山梨)、白银树、黄银树、槐、千年长生树、万年长生树(冬青,一说檍树)、扶老木、守宫槐、金明树、摇风树、鸣风树、琉璃树、池离树、离娄树、白俞、蜀漆树、楠树(楠木)、枞树(冷杉)、栝树(桧树)、楔树(像松有刺的树)、枫树等。西汉上林苑中草木种类名目纷繁,由此可见一斑。

在此有一些非常有趣的网络文章需要澄清,这些文章谈论金庸小说中的食物错误。其中有一则本身就是错误的。《倚天屠龙记》第16回:“(张无忌)在矮树上摘了几枚不知名的果子,拿在手里,已闻到一阵甜香,咬了一口,更是鲜美绝伦,桃子无此爽脆,苹果无此香甜,而梨子则逊其三分滑腻。”这些文章认为,金庸这里并未说这种果子是苹果,但实际上张无忌甚至不可能将苹果拿来比较。因为苹果传入中国在元朝末年,当时只有在宫廷才可享用,他当时一个衣衫褴褛的少年不可能吃过,而“苹果”这一名称,更是直到明朝才出现。但是笔者认为,金庸先生并没有写错,从《西京杂记》的记载来看,中国早在汉代就有柰、林檎(沙果、花红)这些本土苹果,虽然形状和口味与现代苹果略有差别,但不能否认中国自古就有苹果这一事实。

除植物物种外,《西京杂记》一书中所涉及的动物名目有二十八种,如吉光、凫雏、紫龟、鹈鹕、鹧鸪、鵁鶄、鸿鶂、白鹇、黑鹇、长鸣鸡等。“吉光裘”中记载,“吉光”这是一种古代传说中的神兽,《海内十洲记》中《凤麟洲》记载,武帝天汉三年(前98年),西国王使献“吉光毛裘”,“吉光裘黄色,盖神马之类也。裘入水数日不沉,入火不焦”。由此可知,这种动物的特异之处主要体现在其毛皮上,与后世火浣布的不怕火的特性有些相似,故有可能所谓吉光裘就是火浣布的一种变种描述。“文帝良马九乘”中,汉文帝的九匹骏马,这与唐太宗的昭陵六骏的名称一样,通过不同的名字形象地展示出了其各自特点。“闽越鹇蜜”中提到的白鹇、黑鹇,则是一种产于中国南部、长得像山鸡,各呈黑白色的名贵观赏鸟类。“长鸣鸡”中,记载了长鸣鸡报晓时间准确、长鸣且爪长善斗的特点。这些记载为后世研究古今动物物种变迁提供了珍贵依据。

4.对气象的认识

《西京杂记》记录了许多西汉时期的天气现象,对研究西汉气象有重要的参考价值。譬如“雪深五尺”条记载了元封二年(前109年)京畿(今西安附近)大雪灾,但《汉书·五行志中之下》有:“武帝元狩元年十二月,大雨雪,民多冻死。”“元鼎二年三月,雪平地厚五尺。”“元帝建昭二年十一月,齐楚地大雪,深五尺。”却不见元封二年雪深五尺一事,可能《西京杂记》将“元鼎”二字误写成“元封”二字。“河决龙蛇喷沫”记录了汉武帝元光三年(前132年)黄河瓠子口决堤;“百日雨”描写了汉文帝初年的百日降雨;“雷火燃木得蛟龙骨”记述了汉惠帝七年(前188年)夏,由雷电引发的森林大火;等等。

《西京杂记》中最值得注意的是“董仲舒天象”条。董仲舒对各种天气现象成因的认识虽然朴素,但是包含着较为科学的内容,反映了西汉时期气象学较高的发展水平。董仲舒利用“阴阳五行学说”对“风、雨、雷、电、雪、霰、雹”的形成的解释,有其合理的成分,特别是在雨的形成上,“基本符合现代暖流降雨理论”。董仲舒认为,降水雨滴的形成是因云滴“攒聚相合,其体稍重,故雨乘虚而坠”,并且,对于雨滴的大小,董仲舒作了进一步解释:“风多则合速,故雨大而疏,风少则合迟,故雨细而密。”他在这里提到的“风”可以理解为气流。而对雨滴形成过程,现代暖云降水理论对此解释认为,水滴之间彼此合并碰撞形成大水滴,“不同大小的云滴在地球重力场作用下,下落速度不同”,大水滴由于迅速下落速度较快,下落途中“会与它下落路径上的小滴碰撞,并与之并合而壮大自身”,使小水滴成长为大水滴,会产生降雨。但在有上升气流的情况下,“由于上升气流的冲击及扰动作用很容易使大水滴破碎”,云中的大水滴就会被分裂成许多个小水滴,这些小水滴形成母滴又通过碰撞并形成大水滴,如此循环往复,连锁反应,就会形成较大的降雨。董仲舒这种将“风”(气流)作为影响雨滴大小的因素的分析,虽不十分准确,但也有其合理的成分,实属难能可贵。

董仲舒在解释雷电形成时提到“风其噫也,云其气也,雷其相击之声也,电其相击之光也。”认为雷是云气相互搏击时的声音,电是它们相互搏击时的火花。董仲舒的这种解释,可谓是一种关于雷电的“摩擦形成说”,与战国时期慎到(约前395~约前315)的观点相一致,慎到认为“阴与阳夹协,则磨轧有光而为电”。由现代气象学知识来看,这种解释也有其合理性。对于雪、霰、雹的形成,董仲舒认为“其寒月则雨凝于上,体尚轻微,因风相袭,故成雪焉。寒有高下,上暖下寒,则上合为大雨,下凝为冰霰雪是也。雹、霰之流也,阳气暴上,雨则凝结成雹焉”。董仲舒在此主要道明了气温冷暖对形成不同现象的作用。现代气象学认为,雪、霰、雹在构成上是由不同形状和大小的冰晶组成的,雪、霰、雹不同现象的形成与“冰晶成长时的气温与过饱和度有关”,在云下至地面之间气温很低的情况下,则会形成降雪,由此看来,董仲舒的认识有一定的道理。

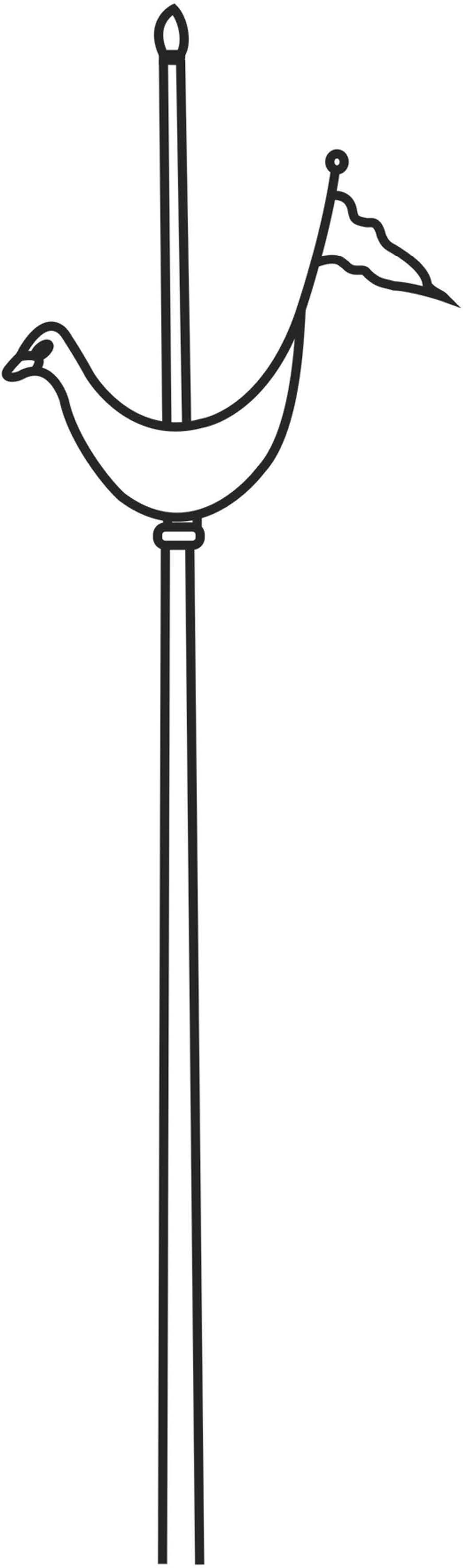

《西京杂记》还较为难得地记录了中国汉代的气象仪器。“大驾骑乘数”条中记载了汉代的测风仪器——相风乌(图4-14)。相风乌是中国“流传最远、使用最广的测风器”,这种测风仪器通过在木杆上放置木制或铜制的乌形制作而成,主要用来测定风向。通常认为西汉时期最早的测风仪器是《三辅黄图》中记载的铜凤凰(图4-15),“后来到了东汉时,便改装成另一种测风器——相风铜乌”。晋郭缘生《述征记》记载在“长安宫南灵台上有相风铜乌,或云此乌遇千里风乃动。”由此可知,这种相风铜乌不仅能够测风向,而且还能观测较大之风。与这些记载不同的是,《西京杂记》中“相风乌车驾四,中道”的记载,说明相风乌是置于车辆之上的。据成林、程章灿关于“大驾骑乘数”的《西京杂记》的科学技术价值注释考证,该篇文字记述的大概是公元前116年(元鼎元年)武帝迎宝鼎至甘泉的情景。如果此说法准确,由此可以推定相风乌早在公元前116年已经出现,早于《三辅黄图》关于铜凤凰装置于汉武帝太元初年(公元前104年)所建建章宫阙的记载。由此可见,《西京杂记》对研究汉代气象科学的发展具有重要价值。

图4-14 相风乌

图4-15 铜凤凰

5.展现了西汉时期的数学水平

西汉时期出现的《九章算术》是中国古代第一部数学专著,它是《算经十书》中最重要的一种,成于公元1世纪左右。该书内容十分丰富,系统总结了战国、秦、汉时期的数学成就,主要表现在应用数学方面。同时,《九章算术》在数学上还有其独到的成就,不仅最早提到分数问题,也首先记录了盈不足等问题,“方程”章还在世界数学史上首次阐述了负数及其加减运算法则。它是当时世界上最简练有效的应用数学,它的出现标志着中国古代数学形成了完整的体系。同时,西汉时期还出现了一些著名的算学家,汉初的张苍,宣帝时的耿寿昌和成、哀帝时的许商、杜贵、刘歆等,而刘歆推求的圆周率虽不够精确,但他是研求圆周率最早的人之一。

《西京杂记》对计算方法的记载,生动地反映了西汉时期人们的数学水平和数学应用情况。如“真算知死”条记载,安定嵩真、玄菟曹元理都是当时的算家,“并明算术”,嵩真运用筹码推算自己的年寿,但是没有记载具体的推算方法,因此这多少带有神秘的色彩。

“曹算穷物”条中,曹元理通过“以食筯十余转”实际测量,准确地计算出谷仓中粮食的数量。曹元理的神机妙算与嵩真又有所不同,他所利用的计算原理正是与后世的立体几何相关的应用数学的计算方法,而这种计算方法则在《九章算术》中有详细记载。不仅如此,曹元理还利用其数学知识推算陈广汉甘蔗、芋头和家禽的数量,虽然不像推算粮仓数量那样充满神秘感,但他都能说出羊猪鹅鸭的数目和瓜果鱼肉蔬菜的位置,充满了机智。

“陆博术”条中记载,许博昌对陆博术很有研究,可谓是陆博高手,还整理出一套陆博口诀,“方畔揭道张,张畔揭道方,张究屈玄高,高玄屈究张”,“张道揭畔方,方畔揭道张,张究屈玄高,高玄屈究张”。陆博是古代的一种博戏,博具用十二棋,黑白各六,故又名六博,或称六簙,又谓之双陆。《说文解字》:“簙,局戏也,六箸十二棋也。古者乌曹(人名)作簙。”在《古博经》中记载了博法,大概就是通过掷骰子前行,到一定位置就可以得到筹,从而决定输赢,“陆博术”中提到了两种玩法即六箸和二箸,“六箸,古代博具,即后世所谓骰子”,但具体博法现已失传。至于他的专著《大博经》,在《汉书·艺文志》和《隋书·经籍志》皆没有记载,更是无从考证。但是,《西京杂记》中的这段把算术知识应用到游戏中的记载,也可谓是西汉时期对算术功能的发挥,进一步说明算术已经广泛应用于社会生活各个方面。