葛洪《对古代传染病研究的贡献》

一、对古代传染病研究的贡献

《肘后备急方》中对传染病的描述和治疗,有一些极具科学价值。如对结核病、天花、恙虫病、狂犬病、疟疾等的描述和治疗,为我们了解中国古代医学水平提供了极具科技史价值的资料。

1.对结核病末期症状的精确描述

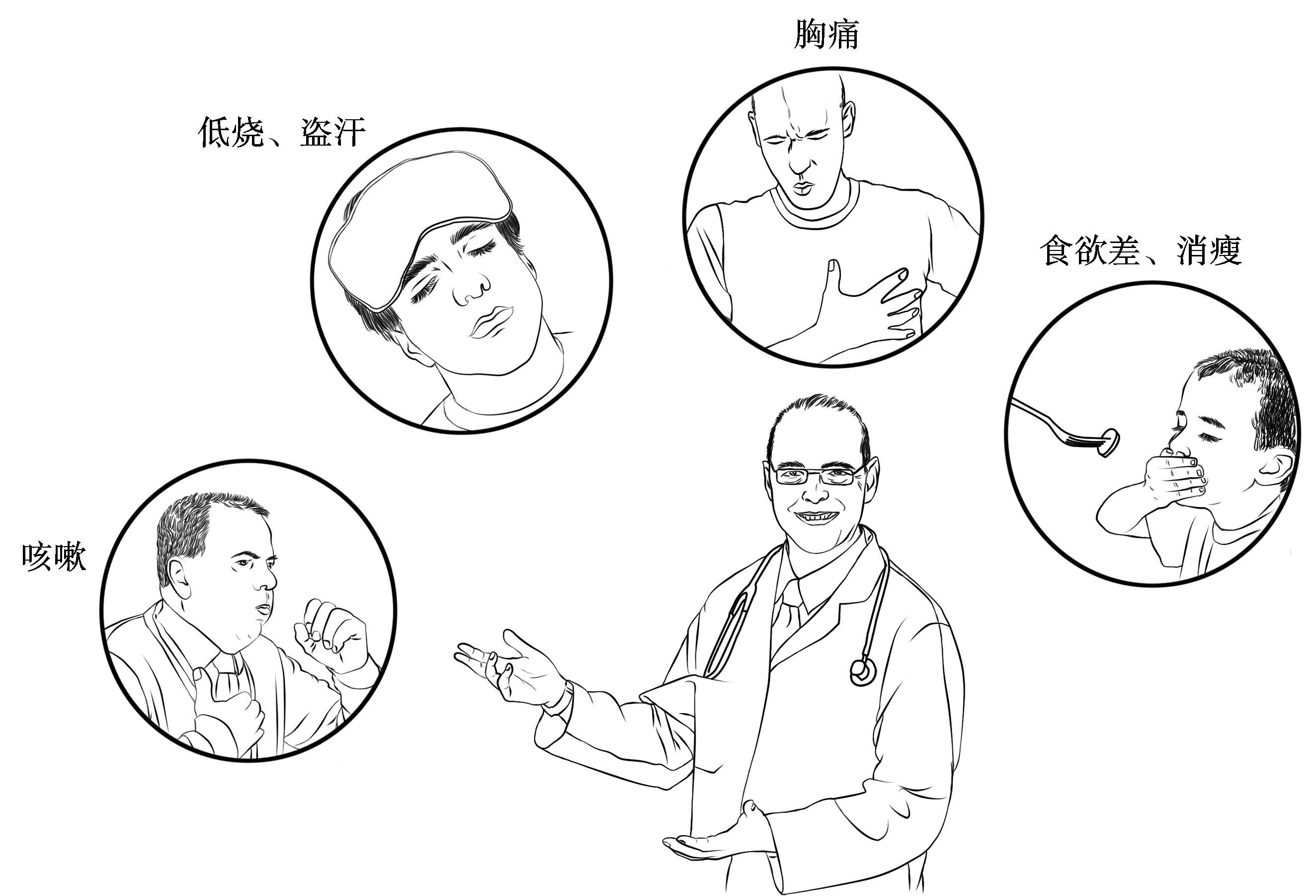

结核病是由结核杆菌感染引起的慢性传染病。结核菌可能侵入人体全身各种器官,但主要侵犯肺脏,称为肺结核病。结核病是青年人容易发生的一种慢性和缓发的传染病。潜伏期4~8周。其中80%发生在肺部,其他部位(颈淋巴、脑膜、腹膜、肠、皮肤、骨骼)也可继发感染。人与人之间呼吸道传播是该病传染的主要方式。传染源是接触排菌的肺结核患者。随着环境污染和艾滋病的传播,结核病发病率越发强烈。除少数发病急促外,临床上多呈慢性过程。常有低热、乏力等症状和咳嗽、咯血等呼吸系统表征(图3-1)。

图3-1 结核病的症状

结核病自古到今一直困扰着人类,使无数人殒命。古代人的死亡无相关记载故不可考,但近现代却有相当一部分人被证实死于此病,譬如德国著名诗人歌德(1749~1832年)1832年死于肺结核,波兰天才作曲家、钢琴家肖邦(1810~1849年)1849年死于肺结核,俄国著名作家契科夫(1860~1904年)1904年死于肺结核,中国著名文学家、思想家鲁迅(1881~1936年)1936年死于肺结核,一代才女林徽因(1904~1955)1955年也死于肺结核。文学作品《红楼梦》中的林妹妹也应该是死于肺结核(根据书中病情描述)。而从鲁迅先生笔下的《药》一文中用人血馒头治疗结核病来看,直到近代结核病仍是那么可怕和让人束手无策,以致很多人偏听迷信偏方。

宋代以前称结核病为“传乘”“虚劳”“传尸”“尸疰”“劳疰”“虫疰”“毒疰”“鬼疰”等。成书于西汉时期的《黄帝内经·素问》称结核病为“传乘”,并记载其症状有“大骨枯槁,大肉陷下。胸中气满,喘息不便,内痛引肩项,身热,脱肉破胴”,可见并未认识到其传染性。东汉张仲景在《金匾要略》中描述“虚劳”有“手足烦热、盗汗、虚烦不得眠”等之症状,但也未认识到其传染性。“传尸”的称呼源于东汉时期华佗的《中藏经·传尸》,已认识到结核病通过尸体传播,其传染性与个体的免疫有关。李经纬、邓铁涛等主编的《中医大辞典》云:“疰,古病名,出《素问·五常政大论》,又称注病。疰有转注和留住的意思,指一些具有传染性和病程迁延的疾病。”虽然《肘后备急方》对结核病的治疗方法并不可取,但其中记载有“尸疰”“鬼疰”的命名和症状描述:“病人发热恶寒,淋沥,恍惚不语,不能准确说出难受的部位,而又无处不难受,积年累月,渐渐沉重,甚至死亡。死后又传染给别人,甚至全家死亡。”足可见这是结核病末期的症状,并认识到结核病是慢性病和家族性传染病,这较之前代要进步得多。

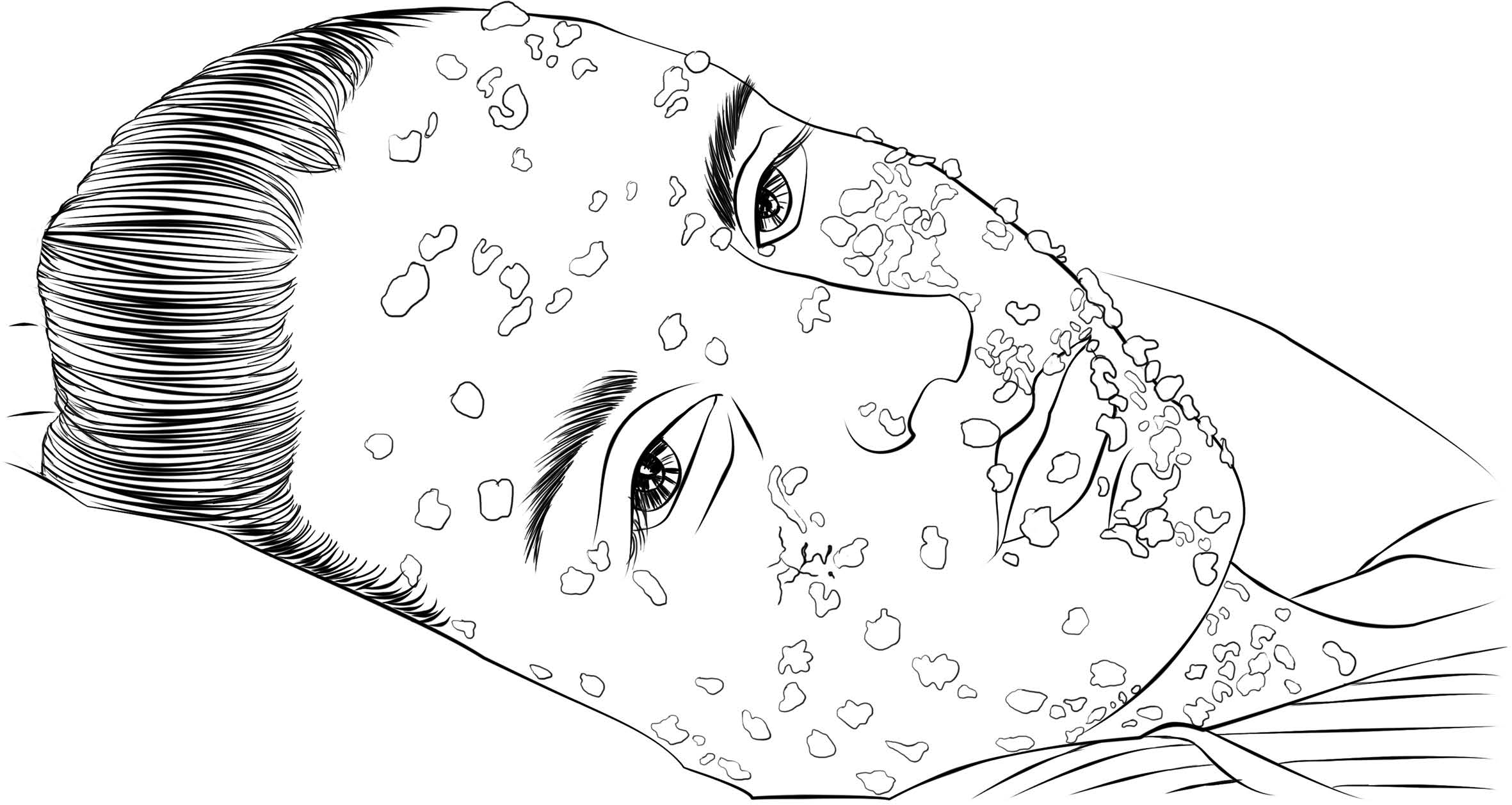

2.中国首次对天花的描述

天花是由天花病毒感染人引起的一种古老的烈性传染病,也是第一个在世界范围内被人类消灭的传染病,主要表现为严重的病毒血症,染病后传染性强、病情重、死亡率高,但痊愈后可获得终生免疫,患者脸上会留有麻子,“天花”由此得名(图3-2)。数千年来,该病在世界范围内肆虐,造成数百万人死亡。据相关考古资料考证,埃及法老拉美西斯五世木乃伊的头部有天花疤痕。罗马城在251~266年长达15年流行的疾疫很可能就是天花,而312年则又有一次严重的天花流行,伤亡惨重,其“破坏性因素,对罗马帝国的衰落要比战争和安逸奢侈的生活方式产生的影响更为重要”。天花曾多次在欧洲流行,仅1719年,巴黎就死了1.4万人。16世纪初,欧洲殖民者把天花带到美洲大陆,造成半数以上印第安人死亡,有些部落甚至濒于灭绝,天花成为印第安人的第一杀手,并非印第安人真的不堪一击。仅中国清代死于天花的皇帝就有顺治和同治两位,康熙能够继承皇位是由于其得过天花,终生获得免疫,可避免因天花感染而死,导致清政权政局不稳的情况出现,故顺治传位于康熙。现存的康熙帝画像可能被人美化,按现在的说法应该是“PS”过,他的脸上应该像湖北的一种食物“欢喜坨”(又名“麻球”)一样都是“芝麻”,俗称麻子。因为他得过天花。

图3-2 天花的症状

中国关于天花出现的最早记载见于葛洪的《肘后备急方》。但据研究,这部分内容应该是由后世修补的,非葛洪所写。不管怎样,载于《肘后备急方》,我们还是要分析。文中介绍天花是南朝宋元徽四年(476年)由西方传入中国北方,南朝齐明帝建武年间(494~498年)在南阳与北方敌人作战时,被传染至南方,故称之为“虏疮”。

《肘后备急方》关于天花的描述也是非常准确的:“每年都有流行病,表现都是生疮,头面及全身很快就生遍,状如火疮,疮顶有白浆,挑破又生,不抓紧治疗,病重者死亡较多。治愈后,疮瘢紫黑,一年以后才消掉,这是恶毒邪气。”

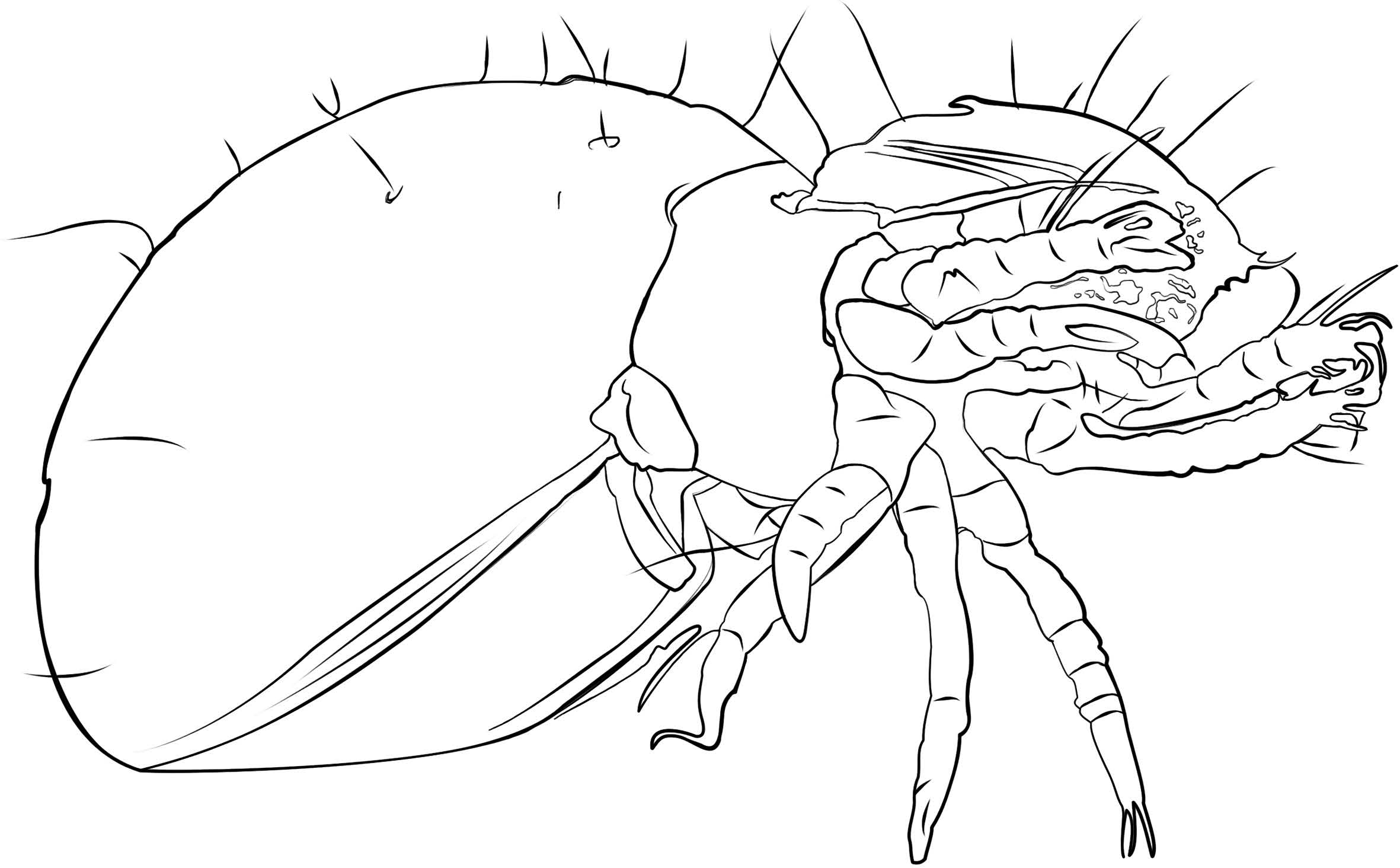

3.恙虫病的首次发现和记载

恙虫(图3-3),又称恙螨、沙虱,能传染恙虫病。其幼虫主要寄生于鼠类、鸟类、哺乳动物及人类,体色朱红。寄生前其体型为257×170微米,寄生后为510×343微米,恙虫非常小,不到1毫米,不仔细看,容易被人忽视。恙虫属节肢动物门蜘蛛纲,它不是昆虫。原因一,它有四对足而不是三对足(昆虫的主要特征之一)。有一个误解在此必须澄清,蜘蛛和蝎子都不是昆虫,因为它们有四对足。原因二,恙虫不像昆虫那样一生经历不同的形态,像蝴蝶的幼虫是爬行缓慢的虫子,成虫却是翩翩起舞的“采花大盗”,恙虫的幼虫孵化出来后就是成虫的样子。全世界已知的恙虫有三千多种,中国有记载的有三百五十余种。

图3-3 恙虫

恙虫卵孵化成幼虫后,容易携带病原体,病原体通过叮咬在宿主的血液中产生立克次体[一种类型的微生物集群,1909年为纪念美国病理学家霍华德·泰勒·立克次(1871~1910年),因为他首次发现洛基山斑疹伤寒的独特病原体并被它夺取生命,故名]和毒素,这是致病的原因。恙虫病患者会出现立克次体血症和毒血症症状,导致机体发生一系列病变,甚至会出现死亡。中国古人草居露宿,如果没有恙虫则非常庆幸,故有“安然无恙”一说。

世界医学史上一直认为恙虫病是日本人桥本伯寿1810年首次发现的。其实,这是一个错误。葛洪的《肘后备急方》中“治卒中沙虱方”的描写才是首次对恙虫病进行记载的记录,要比桥本早1500多年。书中对其患病的原因进行了科学的说明,“山中溪水之间经常有沙虱,体极微细而肉眼不可见。人若在水中洗浴或取含沙虱的水洗澡,这种水中的虫子便会附着于人的身体;或者是在阴雨天在草丛中行走,亦能附着于人体,随后钻入皮肤内。”

《肘后备急方》中对恙虫病的症状进行了详细的描写:“初患此病时,皮肤发红并起像小豆、黍米、小米粒样的小疙瘩,如用手触摸发红处,有如针刺般疼痛。三日以后,使全身各个关节变得强直,出现疼痛寒热,发红处开始生疮,说明此虫已逐渐侵入骨内,即能使人致死。”这一描写对恙虫病的症状描述得非常清晰,但这一描写中还是有一点错误,发红开始生疮,并不是因为恙虫逐渐侵入骨内,而是恙虫幼虫携带的病原体在人体中产生立克次体和毒素,立克次体死亡后又产生毒素,这才是致病的原因。

4.狂犬病的科学免疫疗法

狂犬病是由狂犬病毒引起的急性传染病,多见于犬、狼、猫等肉食动物,人多因被病兽咬伤而感染死亡,世界上每年有5.5万多人死于狂犬病,几乎每10分钟就有一人因狂犬病死亡。在纪录片《动物世界》某期即播出有生命力旺盛的非洲野犬因人类活动,从家犬处感染到狂犬病毒,整个野狗族群的成员几乎都发病而死,足见狂犬病的可怕程度。狂犬病因恐水症状比较突出,故该病又名恐水症。狂犬病患者之所以怕水,在于狂犬病病毒会自中枢神经系统向周围神经离心性扩散,进而侵害各组织与器官,特别是唾液神经核、舌咽神经核和舌下神经核,受损会尤为严重,引起经常性的喉痉挛,导致患者难以做出吞咽动作,即使再口渴也无法顺利喝水,当看见水或听见水声时,因为其极其渴望喝水而不能,导致心理上产生恐惧。

狂犬病发病后的最初症状是发热,伤口颤痛、刺痛或灼痛。之后可能出现两种情况:一种表现为“狂躁”,这种最常见。患者机能亢进、躁动、怕水、怕光,有时还怕声、怕风等。数日后因心肺衰竭而死。另一种表现为昏迷,这种约占三成。从受伤部位开始,肌肉逐渐麻痹,患者渐渐陷入昏睡状态,最后死亡。第二种情况病症隐蔽,很容易误诊,甚至有患者病故了,仍不明原因。对于狂犬病,古今中外尚缺乏有效的治疗手段,人患狂犬病后的病死率几近100%,患者一般于3~6日内死于呼吸或循环衰竭。

中国早在春秋时代,就有狂犬病的记载。《左传》记载鲁襄公十七年(前556年)“十一月甲午,国人逐瘈狗(患狂犬病的狗)入华臣氏,国人从之,华臣惧,遂奔陈”。《左传》又载鲁哀公十二年(前482年)“国人之瘈,无不噬也”。足见古人对狂犬病的恐惧(没有办法只有驱赶),不然不会写入正史。据相关研究显示,汉高祖刘邦的皇后吕雉,这个刘邦死后权倾天下的女人居然死于狂犬病,汉家天下也因为一只狂犬而获救。

对于狂犬病的观察,葛洪可谓精细。葛洪所著《肘后备急方》卷七中已经记载了被狂犬咬伤后的情况,“七日一发,过三七不发则脱也,要过百日乃为大免耳”。这和现代医学认为狂犬病潜伏期一般为90天的论证有着相似之处。

葛洪是中国古代狂犬病免疫的先驱,其《肘后备急方》卷七中记载预防狂犬病的方法有十种,其中较为科学的有两种。

其一,“先嗍却恶血……”,这就是要求被咬者及时清理伤口,这是非常重要的。有这样一个案例,2017年6月20日,西安龙女士在路上被一只60厘米大小的狗咬伤了,随即去医院打针。但很不幸的是,在注射完第四次疫苗后,龙女士狂犬病发,呼吸衰竭而亡。这不禁让人很奇怪,打了免疫针为什么还会发作?很有可能虽然龙女士注射疫苗很及时,但是出现意外的可能性还是很大,比如遇到的是野狗、疯狗,狂犬病毒数量多且处理不干净和不及时,因此狂犬病毒迅速蔓延,而龙女士由于自身免疫系统的原因,其狂犬病免疫并未形成,从而导致狂犬病发而亡。因此,第一时间处理狂犬所咬的伤口是必须的,而且越早越好,越快越好,这样可避免狂犬病毒迅速在体内蔓延。由此可见,葛洪的认识具有科学性——及时处理,但处理方式——用口去吮吸伤口——也是有危险的,虽然避免了血液系统的传染,却增加了消化系统传染的概率,不管怎样,站在1700多年前的东晋时期,此种处理方式也是没有办法的办法。

其二,“仍杀所咬犬,取脑敷之,后不复发”。这个记载,以含有狂犬病毒及其免疫物质的犬脑予以接种,这和法国科学家巴斯德(1882~1895年)取狂犬脑制成疫苗的接种法在原理上是相同的。葛洪记载的这一方法是何等先进,从欧洲人对待被狂犬咬伤的人们的做法就可以一目了然。直到19世纪,欧洲人对付狂犬病的方法,居然还是用烧红的铁棍烙烫伤口。因为欧洲人相信,火焰与高温可以净化一切事物,包括肉眼所看不见的细菌。只要是被狂犬咬伤的人们,都会被村庄中的壮汉们强制押到铁匠铺,请铁匠用烧红的铁棍烙烫伤口,想借此“烧”死看不见的细菌,但是如此原始、残酷的做法,并不能有效地治疗狂犬病,反而常常加速患者的死亡。

5.关于疟疾的记载与屠呦呦获诺贝尔奖所引发的思考

提起新中国第一位获得诺贝尔科学奖项——生理学或医学奖(2015年)的屠呦呦,可谓无人不知、无人不晓,屠老太太历经多年研究创造性地研制出抗疟新药——青蒿素和双氢青蒿素,获得对疟原虫100%的抑制率,为中医药走向世界指明一个方向。她以巾帼之身获得无数须眉绞尽脑汁都无法获得的殊荣,实乃振民族之精神,扬中华之国威。殊不知,屠老太太的诺贝尔奖与葛洪有着紧密的联系,并引发当下中国文化界一系列的激烈争论。其中最突出的有葛洪与中国古代疟疾的治疗的关系、葛洪的青蒿与屠呦呦研制的青蒿素的关系。在争论中,对疟疾病史进行了一次高密度的宣传,对社会起到了一次有效的科普。

(1)可怕的疟疾。疟疾作为一种古老的传染性疾病,一直威胁着人类的生命。疟疾可引发典型的周期性寒战、发热、出汗。凶险型多发生在流行期中,多急起,高热寒战,昏迷与抽搐等,死状异常恐怖。在历史长河中,将疟疾列在蹂躏人类最长时间疾病的榜首可能都不为过。古时人们对这种传染疾病束手无策,甚至认为是神降于人类的灾难。苏美尔人就认为疟疾是由瘟疫之神涅伽尔带来的,古印度人则将这种传染性和致死率极高的病称作“疾病之王”。中国古人在解释“疟”字时说:“疟者,残虐之意。”可见疟疾(残虐的疾病)之可怕。中国古人称疟疾为“瘴气”。

疟疾曾长期在西方各地区肆虐,不论贵贱、不分男女老幼、不管是伟人还是凡夫俗子,只要染上疟疾可谓九死一生。古希腊称霸欧亚大陆的亚历山大大帝(前356~前323年)、第一次攻占罗马这座“永恒之城”的蛮族西哥特人首领阿拉里克(约395~410年)、文艺复兴初期的意大利大诗人但丁(1265~1321年)、近代英国资产阶级革命领袖克伦威尔(1599~1658年)等这些声名显赫的历史大人物都是死于此病。因此,人们对疟疾也是唯恐避之不及。14世纪时曾发生了罗马教廷避居意法边境的“阿维农之囚”事件。现有研究表明,其中虽有亲法教皇想就近得到法国支持的原因,但担心染上罗马热症、避开疟疾流行区也是其重要的原因。在中国的史书上,疟疾也是一名“常客”。汉武帝时骠骑大将军霍去病(前140~前117年)抗击匈奴时染上疟疾,最后不治而亡;汉武帝征伐闽越时再次与疟疾相遇,“瘴疠多作,兵未血刃而病死者十二三”;东汉马援率八千汉军,南征交趾,然而“军吏经瘴疫死者十四五”;清乾隆年间数度进击缅甸都因疟疾而受挫,有时竟会“及至未战,士卒死者十已七八”。

(2)古代关于疟疾的治疗。早在公元前2~3世纪,古罗马的文学作品中,已经写到出现了疟疾这种周期性疾病。在中国,现存最早的中医理论著作,成书于先秦时期的《黄帝内经》中也有对疟疾的详细记载。一直以来,人类对疟疾的治疗都没有特效药。但在古代,中国人和南美洲秘鲁的印第安人在不知道疟疾致病机理的情况下,分别发现青蒿渍绞取汁服用和金鸡纳树(图3-4)的树皮粉末服用可以治疗疟疾。

图3-4 金鸡纳树

关于金鸡纳树的树皮粉末可以治疗疟疾的发现有这样一个传说:有一位印第安人患了疟疾,寒热交替,口干难耐,随意在一个小池塘边喝了许多水,水味苦涩。但不久就退烧而痊愈了。他发现许多树浸泡在池塘里,使得水味苦涩。从此,印第安人得知苦水是树皮而来,遂采用树皮来治疗寒热病。于是,在南美印第安人中,就将其作为“祖传秘方”在族人中秘密传用。当时他们立下族规:此药治病,不得外传,凡违规者,全族共诛之。

关于金鸡纳树的树皮粉末治疗疟疾如何传播到西方则有两个版本的传说。

版本一是:1638年,时任秘鲁总督的西班牙人辛可(Cinchon)伯爵的夫人安娜·辛可(Ana Cinchon)患了严重的间日疟(疟疾按照致病的疟原虫分为四种:间日疟、三日疟、恶性疟、卵形疟),她的印第安侍女卓玛照料她。出于好心,她在给夫人服用的汤药中加投了树皮粉末。岂料,被辛可伯爵发现,误认为是卓玛在汤药中下毒,遂对她严加拷问。但卓玛不能说出真情,因为说出原委就会因泄密罪而被族人杀死。于是,辛可伯爵手下的西班牙人因卓玛“对伯爵夫人下毒”而准备将她烧死。在千钧一发之际,安娜发现卓玛不见了,追问其他印第安仆人,从而得知真情。她立即赶赴刑场,搭救了卓玛。从此,西班牙人得知树皮的秘密,并将其带回欧洲,而且将这种树皮称为“秘鲁树皮”和“耶稣树皮”。

版本二是:1638年,也是时任秘鲁总督的西班牙人辛可伯爵的夫人安娜·辛可患了严重的间日疟,随行医生束手无策,总督只能屈尊向下属求助。这时一位印第安酋长派人送来一包树皮和一封信。信中说,夫人只要把这种树皮磨成粉末,调和在酒里服下,病就可治好。果然,他的夫人每隔几小时喝上一杯这种苦酒后,病情迅速好转,最后终于痊愈了。之后,这种宝贵的“神药”也被带回了欧洲。

瑞典科学家林奈研究了这种树,并把这种树皮以总督夫人的名字(Ana Cinchon)命名为辛可那(cinchona),从而成为欧洲著名的解热药。辛可那的汉译为“金鸡纳”,其霜剂称为“金鸡纳霜”。

在东方的中国,葛洪是世界上第一个发现青蒿可治疟疾的人,在中医里青蒿指黄花蒿(被屠呦呦证明),与植物学中的青蒿是两种不同的植物。葛洪对青蒿抗疟拥有发现权的依据是在其《肘后备急方》卷三《治寒热诸疟方》中有:“又方,青蒿一握,以水二升渍绞取汁,尽服。”此外,此前东汉时期成书的《神农本草经》及之后北宋时期成书的《证类本草》也不见青蒿抗疟的言论,这可能是葛洪对青蒿临床药学的发展。但此一发展一直未受古代中医界重视,直到明代李时珍才将葛洪这一重大发现增补进书里,扩大了青蒿的主治内容,同时将《肘后备急方》这一医方作为“新增附方”载入。

(3)近现代西方关于疟疾的认识和治疗。中国古代称疟疾为“瘴气”,古罗马人称之为“不良的空气”,两者有相似的认识,但都没有正确认识疟疾的真正病因。直到19世纪下半叶才逐渐被西方医学界所认识。

1871年,法国科学家巴斯德——微生物学界的牛顿,巴氏消毒法和狂犬病疫苗的发明者——提出细菌致病理论。于是另一位学者克鲁勃推测说,疟疾也是由“疟疾杆菌”引起的,但科学家始终没有发现病人体内这种“杆菌”的存在。直到1880年,35岁的法国军医拉韦朗才揭开了其中的秘密,并在1907年因“发现原生动物在引起疾病方面做出杰出贡献”而获诺贝尔奖。死于疟疾的病人会出现黑血症,所以该病当时又称为“黑血病”。这是指在显微镜下观察病人的血液时,常可见到黑色素,它把某些器官特别是含血液较多的脾和肝染成褐色。这引起了拉韦朗的注意。在显微镜下,他看到除了大量黑色素小体以外,还有含黑色素的白细胞和不规则透明色素小体,以及新月形小体。1880年11月6日,拉韦朗在阿尔及尔法国殖民部队驻地的一顶帐篷中观察同类标本时发现,这种新月形小体的边缘上有一些活动的丝状体或鞭毛,它们极其迅速地进行各式各样的运动。本来就怀疑新月形小体就是疟原虫的拉韦朗,这下十分有把握地断定,它就是疟疾的病原体。

拉韦朗的推断并未立即形成共识,直到后来科学家们在疟疾病人的血液里发了这种活动的小体,病人康复后又自行消失,在健康人体内更找不到它的踪迹时,拉韦朗的推断才获得国际医学界的公认。那么疟原虫又是怎么进入人体的呢?

从1892年开始,在印度服役的英国军医罗斯注意到,在蚊子孳生的热带地区,疟疾盛行。于是他做了这样一个实验:把一群雌性按蚊分成三组,放到三个蒙着纱罩的雀笼里。那三只雀子中有一只是得了疟疾的,一只血液中有少数的疟原虫,另一只是完全健康的。

罗斯逐日从三群按蚊中各取一只进行解剖。结果在显微镜下看到,除了吸那只健康雀子血的按蚊外,吸另外两只雀子血的按蚊,胃壁上都长起一颗颗很小的疣。疣越来越大,最后分裂产生一群新月形的小孢子并进入按蚊的唾腺。接着,他对吸过疟疾病人血的按蚊进行解剖,并在显微镜下找到了12个小孢子。第二天早晨他又在一只按蚊胃壁里找到同样的孢子。于是,罗斯确认:按蚊就是传播疟疾的“帮凶”!由于这一重大发现,罗斯于1902年荣获诺贝尔奖。

近代西方关于疟疾的治疗与秘鲁印第安人提供的金鸡纳树树皮粉末有关。

现代医学根据拉韦朗和罗斯的发现,进一步阐明了疟疾的传播方式,特别是发病机理。同时,也揭开了金鸡纳树皮治疗疟疾有特效的秘密。

1820年法国化学家佩尔蒂埃和卡文图从金鸡纳树皮中提纯了一种活性物质:奎宁。所谓活性物质是指对人或动物生理现象产生影响的物质,一般可制作成药物。“奎宁”之名来自印第安土著语——kinin,意为“树皮”。而英语、西班牙语则据kinin之音衍译为Quinine。中国是以粤语之音将Quinine译为“奎宁”。奎宁是一种碱性物质,结晶形态与霜相似的白色粉末,味苦、水溶性差,俗称“金鸡纳霜”。但是金鸡纳树皮中奎宁的含量仅5%左右,而且来源有限,远不能满足世界各国众多疟疾病人的需要。于是,随着19世纪中叶近代化学工业的兴起,科学家们开始探索人工合成奎宁。

1854年,奎宁的化学分子式被确定为C20H24N2O2。1856年,伦敦皇家化学院主任霍夫曼,根据奎宁的分子式,为他的学生柏金设计了这样的合成路线:从两分子的煤焦油副产品出发,加上3个氧原子再脱去1个水分子。从反应前后原子数的平衡来看,这似乎是可行的,但实际上,这种氧化反应是不合理的,结果形成的产物是一种难以处理的红色沉淀。柏金并不灰心,继续努力尝试各种反应条件并改变原料,最后得到了一种很容易使棉纤维着色的亮紫色结晶,至此揭开了近代化学合成染料的序幕。这真是“有心栽花花不开,无心插柳柳成荫”。

真正人工合成的奎宁又整整过了88年,即1944年春天,才在美国化学家伍德沃德和德林的联手努力下成功问世。但是,作为治疗疟疾的第一个特效药,奎宁在造福广大病人的同时,也存在明显的局限性。首先,奎宁会使患者产生头昏、耳鸣、精神不振、血压下降等不良反应,甚至会使孕妇流产。为此,科学家们对奎宁分子结构进行了适当“改造”,形成氯喹、伯氨喹、阿莫地喹等豆浆、低毒的新产品。其次,剖析疟原虫在人体内存活的全过程,奎宁类药物虽然可以根治恶性疟疾,但对间日疟原虫、蛋形疟原虫(都是48小时发作一次),只能控制疟状,却无法阻止复发,更无预防作用。最后,根据“适者生存”的自然法则,疟原虫在与奎宁类药物的长期较量过程中逐渐产生了抗药性,使药物失去了“特效”。20世纪60年代开始,恶性疟疾又卷土重来。特别是在越南战争期间,美军由于恶性疟疾而病逝的人数远远高于战斗中的死亡人数。美国虽然曾以陆军研究院为中心,投入巨资研制新药,但并无结果。

(4)葛洪与屠呦呦获诺贝尔奖关联性的争论。从葛洪的《肘后备急方》成书到发现青蒿素的1600余年来,中国对付疟疾的状况并没有任何改善,仍处于一种“束手无策”境地。甚至明代李时珍(1518~1593年)再次引用了葛洪的青蒿治疟的方法,那么为什么李时珍所处的明代中晚期及其后,青蒿抗疟并不十分普及?有实例为证,民间证据有:明代万历时期在东南地区有过大范围的疟疾流行,万历五年(1577年)江西的永新、永宁、福安等地也出现疟疾的大范围流传,造成永宁和福宁“死者无算”、永新“死者不可胜纪”的严重后果。皇家的证据有:在1693年,清康熙帝患疟疾,当时所有宫廷御医和民间中医都束手无策,后服用由法国传教士提供的“金鸡纳”树皮粉末而康复,康熙皇帝斥中医为“南方庸医”。这极可能与“青蒿”一名在葛洪的《肘后备急方》中特指黄花蒿(这是屠呦呦那一辈研究抗疟特效药的专家们证明出来的),而非后世所称谓的青蒿有关。后世所谓青蒿与葛洪所谓青蒿是两种不同的植物,在古代中医实践治疗过程中青蒿并没有治疗效果,故后世很多医书并没有将此法收录,皆因青蒿一名的变迁所致。屠呦呦据葛洪的《肘后备急方》来进行抗疟研究,对现称为“青蒿”的植物以及与其相关的植物进行相关性的实验,最终发现只有黄花蒿中的某种物质(后来命名为青蒿素)对抗疟有作用,故而推断出葛洪所言青蒿乃是黄花蒿。因此,在某种程度上说,葛洪成就了屠呦呦,但屠呦呦却成功地诠释了这一古法的正确。

如果谈及葛洪与青蒿素的关系时,极有可能遭到废中医者们的无情嘲讽,说中医和屠呦呦获得诺贝尔奖没有任何关系,中医和西医是两种体系,中医是经验主义,西医则是实证主义,两者立见高下。青蒿素的提取是一种西医制药方法,与中医没有任何关系。这明显是一种西方中心论的思想外加民族自信心跌落下崇洋媚外的行径作祟而已。更有甚者,连葛洪的《肘后备急方》都没有看懂,就断言用葛洪的方法不可能得到治疗疟疾的药物成分,其所谓的原因是:在中医的煎服方式下,黄花蒿中的青蒿素成分会被破坏了,不可能得到青蒿素。此一解释实属可笑!葛洪说过要煎服黄花蒿吗?“渍绞取汁”乃是常温压榨出汁,不可能破坏青蒿素的成分,这与屠呦呦用乙醚作为溶剂来提取青蒿素是同一个道理,都是防止高温下青蒿素的活性成分遭到破坏。

诚然,我们必须承认屠呦呦获得诺贝尔奖源于中医药方的启发,成于西医的研究方法和手段。更重要的原因是青蒿素较之奎宁,其耐药性大幅降低,可以为人类服务更长的时间。因为青蒿素的半衰期在所有抗疟药物中最短,一般半衰期短的药物,排出体外比较迅速,低浓度维持时间短,不容易诱发抗药性;相反,半衰期长的药物,就容易产生抗药性。