吾将以时整理——《魏志·文帝纪》

第二讲

吾将以时整理

——《魏志·文帝纪》

一

真正所谓“三国”的历史,是从曹丕代汉献帝而为魏文帝开始,这以后,才有刘备和孙权的称帝。

曹丕(187—226)最为人熟知的,是他限曹植(192—232)七步为诗、不成则行大法的故事,这故事并非《三国志》所写,而是出现在二百年后的《世说新语》里,然而流传很广,不知不觉变成真的历史。宋代江公望在给宋徽宗的上疏里就写道:“至魏文帝褊忿疑忌,一陈思王且不能容,故有‘煮豆燃豆萁,相煎何太急’之语,为天下后世笑。”(《上徽宗乞不根治蔡王之狱》)而在民间,给它添枝加叶的自然也不少,如元代的南戏《杀狗记》就说是曹丕将曹植赶到御马监边,逼他以“马料”为题作诗,《三国演义》又说是曹丕以“兄弟”命题,却绝不许曹植在诗里夹带“兄弟”两个字。

魏文帝像

中国传统道德里面有一条,叫“兄仁弟悌”,为兄应当宽厚包容,为弟应当尊敬顺从。《诗经》说:“凡今之人,莫如兄弟。”《大学》说:“宜兄宜弟,而后可以教国人。”都是把兄弟关系看成最重要的人际关系,进而看成整个社会和谐有序的前提。不过,就像汉代民谣唱到的:“一尺布,尚可缝。一斗米,尚可舂。兄弟二人不相容。”一般人对于现实里头的“兄弟二人不相容”,也是心知肚明。

《三国志》对曹丕、曹植的关系,其实并没有作特别渲染,只是陈寿评价曹丕,在赞扬他“下笔成章,博闻强识”、有很好的文化修养的同时,指出他如果能“旷大志度,励以公平之诚”,便可以达到“古之贤主”的标准。说他不够大度、缺乏公平的诚意,是不是针对他处理与曹植关系的手法而言,也就是后来人每每为之叹息的“文雅有余,兄弟恩薄”呢?

根据陈寿的记载,曹操有二十五个儿子,不过这里面,对曹丕真正构成过威胁的只有曹冲和曹植。曹冲聪明、仁慈,起初很受曹操恩宠,曹丕也承认“若使仓舒(曹冲字仓舒)在,我亦无天下”,但建安十三年(208),他十三岁就夭折了,剩下一个曹植。曹植本来聪明乖巧、率真任性,一度颇讨曹操欢心,被视为“儿中最可定大事”的人,曹操晚年为继任人的事情发愁,主要就是在他与曹丕之间举棋不定。

在“立子以长不以贤”的古代传统里面,曹丕被立为太子,原本顺理成章,无奈曹操疑心太重,算计也多,对哪个儿子都放心不下,又担心他们互相结怨,落到袁绍两个儿子袁谭、袁尚那种“亲寻干戈”的地步。掂量来掂量去,一直到他封魏王一年半后,也就是建安二十二年(217),才确定由三十一岁的曹丕为太子。

二

陈寿的《魏志·文帝纪》,主要写的是曹丕称帝后黄初元年(220)到七年(226)这一段,他三十四岁称帝前的事迹,都散落在其他人的纪传里。其中《魏志·崔琰传》记载崔琰写给他的信以及他的回信,大概能反映他被立为太子前的状况。

建安十一年(206),曹操征并州,曹丕留守邺城,那时他还是“志在驱逐”,就是时常外出打猎。崔琰看在眼里,既为他的安全担忧,又怕他给人留下不好的印象,便写信给他,从袁氏子弟“盘游宽放,义声不闻”,到最后“拥徒百万,跨有河朔”,却“无所容足”的教训谈起,谈到世人对他的期望,劝他不要玩物丧志,“志雉兔之小娱,忘社稷之为重”。曹丕回答说一定会改,并让崔琰监督自己:“后有此比,蒙复诲诸。”这一年,曹丕二十岁。崔琰是汉末大学者郑玄的弟子,曹操聘他来做曹丕的老师,已可见在曹丕身上用的心思。

曹丕写过一部名为《典论》的著作,其中有一篇《自叙》,讲他五岁学射箭骑马、随父亲出征,早已练就“弓不虚弯,所中必洞”的本领。他又懂剑法,能抄起甘蔗与号称“空手入白刃”的将军交手,而“三中其臂”。同时受父亲“雅好诗书文籍”的影响,他说自小读《诗经》《论语》,长大后,更是《史记》《汉书》、诸子百家,一切书籍,无不阅览。他自己写的诗赋文章,也有六十篇之多。这篇略等于自传的《自叙》,虽不免葛洪所说“虚自称扬”的成分,不过其中“文武之道,各随时而用”的自述,还是能够代表曹丕理想中的人格,应该是文才武略相当、情感理智均衡。这也就是他表弟卞兰替他鼓吹时,要用“武夫怀恩,文士归德”,来形容他文武兼擅的原因。当然更重要的是,这正符合曹操对他们兄弟的要求。后世之人多看到这一点,因此表扬他们父子,最常用的一句话就是:“曹操曹丕,上马横槊,下马赋诗。”

建安十六年(211),曹丕为五官中郎将,曹植封平原侯。曹操后来解释说,曹丕不像其他儿子一样被封侯,就是已经被选了预备做太子。不过这时候,曹操对几个儿子仍然一视同仁,同样为他们招到最好的僚属,如《王粲传》里写到的王粲、徐干、陈琳、阮瑀、应玚、刘桢等文士,希望曹氏子弟能与这些博闻多识、操翰成章的彬彬君子在一起,“行则同舆,止则接席”(曹丕《与吴质书》),耳濡目染,增进修养和才干。

只是从此以后,曹丕与曹植之间的竞争越来越激烈。

三

曹丕被立为太子,决定性的因素,按照陈寿在《魏志·陈思王(曹植)传》中的说法,是他的对手曹植“任性而行,不自”“彫厉励,饮酒不节,他却能任之以术,矫情自饰”。就是说,一个放任、不自律,一个理性、有政治手段。

曹丕出生时,传闻有一团青云像车的顶篷罩在他头上,会看云气的人都说这是“至贵之人,非人臣之气”。大好的前程,显然早由天注定,可曹丕自己却似乎常怀隐忧,总不乐观。在他写的诗赋里,就有许多与他身份不合的幽怨、感伤,比如他最有名的两首《杂诗》“漫漫秋夜长”和“西北有浮云”,写游子思乡,充满了“郁郁多悲思”“向风长叹息”“客子常畏人”这样的诗句,清代的吴淇就曾根据这种情绪判断这是曹丕被立为太子前写的作品,他说因为诗里面有太多的“疑惧”,仿佛在诉说“不可一刻离君侧”的心情。

《魏志·贾诩传》写曹丕做五官中郎将时,因为曹植与他旗鼓相当、各有党羽,心中忐忑,便派人去向“策谋深长”的贾诩寻计策。贾诩告诉他:“愿将军恢崇德度,躬素士之业,朝夕孜孜,不违子道,如此而已。”意思是要他做好自己该做的,不必多想。曹丕铭记在心,“深自砥砺”。传说他同时又找人相面,相师也安慰他“其贵乃不可言”,虽四十岁会有个坎儿,一旦过了坎儿,便大可无忧。这些记载和传闻,还包括他写的诗文,都反映出在被立为太子前的那六七年,他经历过怎样的煎熬。由此,当被立为太子那一天,他才掩饰不住内心的狂喜,抱着辛毗连声发问:“辛君知我喜不?”而这一瞬间的真情爆发,也才让辛毗和他女儿恍惚看到另外一个人,并且很不以为然:“太子,代君主宗庙社稷者也。代君,不可以不戚,主国,不可以不惧。宜戚而惧而反以为喜,何以能久,魏其不昌乎?”

但从曹丕当时给曹操的上书来看,他实际还是“忧惶踧踖”,深怀“喜惧之心”。他的这种自我克制、自我压抑,应当说,同曹操对儿子出了名的约束和管教不无关系。

曹丕的同母弟,还有一个曹彰。曹彰最能打仗,他的理想,就是当一个“被坚执锐,临难不顾,为士卒先”的将军,“将十万骑驰沙漠,驱戎狄”。可是,曹操对这一介武夫并不满意,曾训斥他:“汝不念读书慕圣道,而好乘汗马击剑,此一夫之用,何足贵也!”建安二十三年(218),曹彰受命征乌丸,临行前曹操又警告他:“居家为父子,受事为君臣,动以王法从事,尔其戒之!”不让他有一点可以徇私情的念头。对曹植,自然也有很高的要求。建安十九年(214),曹操自己出征,行前也曾教导留在家里的曹植好好反省自己:“吾昔为顿丘令,年二十三,思此时所行,无悔于今。今汝年亦二十三矣,可不勉与!”因此,他的儿子们大多循规蹈矩、谨言慎行,例如才华出众、公认仅次于曹植的曹衮,就时常自我检点,以为自己这一代人,“生深宫之中,不知稼穑之艰难,多骄逸之失”,因而一辈子戒慎戒惧,修身自守,感动得监督他的人最后都要上书表彰他,却还是被他制止。

曹丕当然了解他父亲的心理,而不敢有一点点松懈,即使入主东宫,也依然是“信临高而增惧,独处满而怀愁”(《戒盈赋》)。他在《典论》里写到过他那时有两重忧虑:一是担心在他们兄弟间,会发生袁氏兄弟“二子相屠”那样的悲剧。当年辛毗作为袁谭的使者来向曹操求和,就向曹操讲过袁氏兄弟“不务远略而内相图”,而“民无愚智,皆知土崩瓦解”的情形。刘表在给袁尚的信中,也谈到过“每与刘左将军(备)、孙公祐(乾)共论此事,未尝不痛心入骨,相为悲伤也”(《蜀志·孙乾传》)。二是担心父亲和自己的关系,也会像刘表及其长子刘琦那样,“隔户牗而不达”。那一年,曹彰打败乌丸后去见曹操,曹丕就有这样一番嘱咐:“卿新有功,今西见上,宜勿自伐,应对常若不足者。”时刻保持谦虚,不能够得意忘形,这其实也就是他自己在父亲面前的姿态,是贾诩提醒他的所谓“不违子道”。西晋时的阎缵就曾以他为例教导当时的太子,说他立太子后,仍然怕有变数,处处小心,“竟能自全”。宋代的刘克庄也曾分析他的处境,说:“当(曹)操无恙,(曹)植以才,仓舒(曹冲)以惠,几至夺嫡,谓之多忧可也。”(《后村诗话》)多忧,就是提心吊胆,就是不敢怠惰。所以,当年吴人陆机来到洛阳,见曹操的遗嘱上有一段写给儿子的话:“小愤怒,大过失,不当效。”大感意外,孰料一向苛刻、令人生畏的这个父亲,心底里也有柔软如许处。

曹丕被立为太子,对曹植是一个致命的打击,他年少得宠,恃宠而骄,一贯“负才陵物”,没料到是这么个结局,于是完全失控。陈寿写他酒后驾车,居然跑到魏王专用的行车道上,使曹操大为震惊,不仅从此“异目视此儿”,对其他儿子能否约法三章,也丧失了信心,一怒之下,颁布了一系列对诸侯极为严厉的禁令。

四

曹操对曹丕兄弟本来有很高的期许,在他们封了诸侯以后,一面仍然“训以恭慎之至言,辅以天下之端士”,给予正面的教育和引导,还有一面则是上升到“治乱”“存亡”的高度,加以严格管控,包括禁止他们之间相互联络、走动:“常称马援之遗诫,重诸侯宾客交通之禁,乃使与犯妖恶同。”这里说的“马援之遗诫”,是指东汉马援留给他侄子的遗训,叫他不要妄议长短是非:“闻人之恶,当如闻父母之名,耳可得而闻,口不可得而言也。”而曹操规定之所以有诸侯私底下往来,罪同“犯妖恶”,主要也就是要防止他们煽动舆论、结为朋党。

曹丕登基,继承曹操这套“薄骨肉”的办法,甚至于颁布了“诸侯不朝之令”,不许曹氏兄弟随便进首都洛阳。陈寿在为曹操子孙写的《武文世王公传》里,最后总结道:“魏氏王公,既徒有国土之名,而无社稷之实,又禁防壅隔,同于囹圄。位号靡定,大小岁易,骨肉之恩乖,常棣之意废。”说的就是他们表面上拥有自己的诸侯国,可是手里什么权也没有,实际上等于被软禁,而这是与《诗经·小雅·常棣》讲的“凡今之人,莫如兄弟”相违背的。这里面一个非常典型的例子就是曹植,他先封平原、封临淄,但是在曹丕称帝后才去临淄就国的,可是第二年就被贬安乡侯,不久徙封东阿,不久再迁雍丘,直到黄初四年(223),才获准赴洛阳朝拜。而照曹丕的说法,这还是“朕于天下无所不容,而况植乎?”曹丕死后,他又封浚仪、封陈,居无定所,辗转流离,所以他后来对魏明帝抱怨说:“今反公族疏而异姓亲,臣窃惑焉。”

曹丕命曹植七步作诗的传说,应当就起源于这样一个背景,不管它是不是事实,都很真切地反映了曹氏兄弟之间的紧张关系,也反映了曹魏政权从一开始就有的困境。

从曹操到曹丕,并非没有“欲立万世之业,使子孙长有天下”的打算,可是他们对于宗族内的问题过度焦虑,防内甚于防外,“不思藩屏之术”,以致“雕剪枝干”“委权异族”(东晋孙盛语)。据高隆堂说,在魏文帝时,他就已经看到有“异类之鸟,育长燕巢,口爪胸赤”的凶兆,提出过要警惕“鹰扬之臣于萧墙之内”,并主张放权特别是兵权给一些诸侯,使他们能像棋盘上的棋子,从四周围形成保卫皇室的阵势,“镇抚皇畿,翼亮帝室”,可是这些建议都没有得到落实。等到曹魏中期,曹氏宗族的曹冏对于这种“薄骨肉”政策带来的祸患,看得更清楚,他在《六代论》中写道,这么多年下来,结果是“子弟亡空虚之地,君有不使之民”,“内无深根不拔之固,外无磐石宗盟之助”。曹氏政权缺乏网络式布局,外无援手,势单力孤,给司马氏取代曹魏带来了机会。

明末清初的王夫之分析曹魏之所以亡,还是缘于曹操对曹植的偏爱,使曹植有了与曹丕一较短长的念头,这才是根本,“拱手以授之他人,非一旦一夕之故矣!”(《读通鉴论》)这都是传统的看法。

五

然而这些后患,曹操、曹丕都还意识不到。

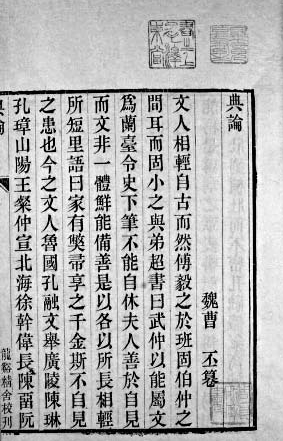

曹丕被立为太子,一步一步,都在为他最后的接班做准备,这里面,也包括了很重要的思想、舆论准备。曹丕被立为太子前,贾诩已教导他“躬素士之业”,就是要读书,学做一个士人。曹丕被立为太子后,便写了一部大书,就是《典论》。《典论》在今天已看不到全本,不过据说当年它曾被刻在六块石碑上,还被抄送给吴国的孙权、张昭,说明曹丕自己也相当重视。明代的胡应麟从《典论》绝口不提曹植,曹植的诗文亦无一语关乎曹丕,看到他们兄弟相忌,以为是“宇宙大缺陷事”(《诗薮》外编),不过根据台湾学者王梦鸥的研究,《典论》中虽不见曹植之名,实际上却是篇篇都有所指,指的都是曹植(《从典论残篇看曹丕嗣位之争》)。

《典论》中有一篇《论文》,《论文》里有一段让古今文人备受鼓舞的话,非常有名:“盖文章经国之大业,不朽之盛事。年寿有时而尽,荣乐止乎其身,二者必至之常期,未若文章之无穷。”中国历史上,把文章的价值抬高到如同治理国家一般重要的政治人物,曹丕是第一个。

曹丕著《典论》

汉代社会,由于钱穆所说朝廷提倡和民间儒业的发达,士人的群体扩大,他们的政治地位也逐渐提高(《国学大纲》)。到东汉后期,聚集在洛阳的太学生有时高达数万,郑玄个人的弟子也有上千,这都在客观上促成了余英时说的士人群体意识的觉醒(《汉晋之际之新自觉与新思潮》)。有名的士人在一起议论朝政、月旦人物,不但可以影响到朝廷政策及政府用人,他们“危言深论,不隐豪强”造成的舆论力量,还能形成对有权势的人的监督,“自公卿以下莫不危其贬议,屣履到门”,在他们中间,因此发展出一支堪与外戚、宦官相抗衡的政治力量。尽管在曹丕出生以前发生的“党锢之祸”,也曾令士人的群体之力遭到折损,可是当时的士风之盛、士气之壮,正如王夫之形容的,已像决堤之水,“抑之而愈以流”(《读通鉴论》)。

士人中交游结党的风气以及由此带来的巨大能量,从曹操到曹丕、到魏明帝曹叡都看得很清楚,这魏氏三祖一方面非常排斥“朋党相尚”的风气,不断予以打击;另一方面,就像曹操自己也不能免俗,要去跟大名士讨个评语一样,他们也都知道水能覆舟亦能载舟,千方百计想要控制和利用这种舆论工具。曹丕接过曹操的魏王、丞相之位,便开始推动九品官人法的实施,就是试图把原来由在野名士操控的评论官员的权力,集中垄断到官府手里。而在他的主导下,同时又有桓范、王象、刘劭等文士经数年编出八百余万字的《皇览》,收入上千篇经传文献,成为中国历史上的第一部类书。从这部早已失传的类书,它的规模、它分门别类纂辑书籍文献的方式,都可想见曹丕有多么大网罗天下知识、掌控天下思想的野心。

由于生在“清谈高论,嘘枯吹生”的时代,懂得士人的影响、舆论的力量,曹丕除了有上述“文章经国之大业”的论断,还有诸如“生有七尺之形,死为一棺之土,唯立德扬名,可以不朽,其次莫如著篇籍”这样的言论。他又曾说自己是“以著述为务”,并且乐意与士人为伍。在被立为太子那一年,他写信给吴质,提到徐干、陈琳、应玚、刘桢这几个人的去世,慨叹“痛何可言邪!”传说他又特别敬重王粲,因为王粲喜欢听驴叫,王粲死后,他就让前去吊唁的人,都要学一声驴叫。

曹丕的这种态度,对整个曹魏时期文化发展的趋势,当然有很大影响,至少他自己,在延康元年(220)接受汉献帝禅位的时候,是冠冕堂皇地以士人自诩的。他回答司马懿等人的劝进,就说自己是“托士人之末列,曾受教于君子”。而在他登基后的第二年春天,又下令鲁郡修缮孔庙,正式恢复对孔子这位“命世之大圣,亿载之师表”的祭祀和尊崇。

黄初二年诏封孔羡为宗圣侯并修孔庙碑

六

在曹丕做太子期间,还召集过儒生文士,就“汉文帝与贾谊”的问题进行专门讨论。

贾谊生在西汉初期,一度受汉文帝重用,在封建诸侯的问题上,提出过很多自己的看法。他的基本主张是强本弱枝,维护中央集权,所以他说:“欲天下之治安,未若众建诸侯而少其力。力少则易使以义,国小则亡邪心。”而他形容皇室与诸侯国的关系,也好比身体与臂膀、臂膀与手指,重要的,是能上通下达,“如身之使臂,臂之使指”。可是汉文帝却不同意,他认为对诸侯要怀柔优容,要“曲意从之”,不行,才“切责之”,再不行,这才下狠心杀戮。

与曹丕讨论的儒生文士,大多认为比起汉文帝的策略,贾谊的办法更聪明、更切实,他们说:“孝文虽贤,其于聪明,通达国体,不如贾谊。”所谓“通达国体”,指的就是贾谊的上述建言。但在曹丕眼里,贾谊“筹划国策”,却不免为他人臣的立场所限,无法和有“大人之量”的汉文帝相比。身为太子、离摘下皇冠只差一步的曹丕,自然而然地,更认同他心目中“宽仁玄默,务欲以德化民,有圣贤之风”的汉文帝。

班固在《汉书》的文、景二帝本纪中,曾赞扬文帝即位二十三年,“专务以德化民”,使海内殷富,兴于礼义,景帝因循其例,扫除烦苛,与民休息,这样过了四十年,汉代便走上了兴盛的道路。曹丕是读《史记》《汉书》出身的人,他对于“周云成康,汉言文景”的历史叙述,应当不陌生,在他对未来政治蓝图的构想里面,也很难说没有“文景之治”的影子。

他在《太宗论》里面,对于汉文帝能让民众“得阔步高谈,无危惧之心”的魄力就赞佩有加,说是“尉佗称帝,孝文抚以恩德,吴王不朝,赐之几杖以抚其意,而天下赖安”。尉佗称帝,讲的是南越王尉佗自立为武帝,文帝却对他兄弟很好,以德报之,最终使尉佗去帝称臣。吴王不朝,讲的是吴王诈病不上朝,文帝反赐给他几杖。这两件事情,在《史记·孝文本纪》都有记载,司马迁评价说:“汉兴,至孝文四十有余载,德至盛也。”

曹丕论汉文帝的文字,现存在《三国志》裴松之注引的王沉《魏书》里。宋代陈亮曾说:“余读其论,至于欲使当时累息之民,得阔步高谈,无危惧之心,未尝不为之三复也。”过去有人说王沉“多为时讳”,不如陈寿可靠,但他引曹丕的《太宗论》,大概没有什么问题。问题在于,“以德化民”,这是曹丕做太子时的理想。《魏志·贾诩传》记曹丕一登基,就征求贾诩的意见,说:“吾欲伐不从命以一天下,吴、蜀何先?”贾诩回答:“陛下应期受禅,抚临率土,若绥之以文德而俟其变,则平之不难矣。”希望他以“德”建国本,如“舜舞干戚而有苗服”,先文后武。但“文帝不纳”。

据说曹丕后来意识到帝王应“秉持中道”,行事不可偏颇,据以检讨汉文帝,认为他也有不足。只是他没有想到,汉文帝在位长达二十三年,他却只有短短七年。

七

曹操突然死在洛阳,曹丕顿时张皇失措,他有诗抒写此时的心情:“我独孤茕,怀此百离”“嗟我白发,生一何早。长吟永叹,怀我圣考”(《短歌行》)。据说是司马孚提醒他:“天下恃殿下为命。当上为宗庙,下为万国,奈何效匹夫之孝乎!”他才醒悟过来。

事实上曹操死后不到一年,汉献帝就宣布“众望在魏”,效仿传说中的“帝尧禅位于虞舜,舜亦以命禹”,将帝位禅让给新的魏王曹丕。禅让与征伐不同,在古代,是政权的一种和平交接方式,据说,它基于贤人政治的理念,不是要把政权交给子孙,而是交给贤人,有道德、有能力的人,禅让就是“让贤”。禅让的传说,如尧让位于舜、舜让位于禹,先秦时就有,可是历史上第一次真正实现,却是在汉献帝与曹丕之间。

也许曹丕看自己,以为早养成汉文帝一般的“圣贤之风”,然而依照清代赵翼的看法,自古以来,改朝换代,只有“禅让”“征诛”两条路,如果是臣下夺权,就叫“篡弑”,曹丕是既想夺汉家的天下,又不肯居“篡弑”之名,因此假托“禅让”,而行攘夺。这是把一切的表面文章戳破。历史上,认同这一看法、质疑曹魏政权合法性的人很不少,《三国演义》第七十九回写“曹丕废帝篡炎刘”,就不但把汉献帝被逼不过、战栗不已的样子,写得很可怜,又说曹丕在受禅坛上接受群臣呼“万岁”的时候,忽然被一阵怪风卷来,惊倒坛上,也是病了好多天,大为狼狈。后来,梁启超在《戊戌政变记》中讲到慈禧对光绪发动的这场政变,是“废立而非训政”时,还引曹丕的例子说:要知道西后垂帘是不是光绪皇帝所恳请,只要去读一读汉献帝禅位于曹丕的诏书,“献帝屡禅,曹丕屡让,若有大不得已者”,“然则可谓曹丕之践祚,实由汉献之恳请乎”?

劝禅碑

受禅碑

曹丕有一首六言诗,写在他登基为魏文帝的第二年:

丧乱悠悠过纪,白骨纵横万里。

哀哀下民靡恃,吾将以时整理。

复子明辟致仕。

这首诗收在裴松之注引的《献帝传》里。曹丕用了《尚书》里周公还政于成王的典故,在这里表明他会将政权交还给献帝,这便是最后一句“复子明辟致仕”的意思。而诗的前四句,讲的都是他有改良社会、赈济人民的决心。经历了汉末长时间的战争动乱,“吾将以时整理”,他誓言要以重新整顿秩序,来挽回民心。

陈寿在《文帝纪》中,逐年记录曹丕在任七年所立规章、所做事情,除了像颁布九品官人法、诏令鲁郡重修孔庙以及限制宦官外戚参与政治等,还有如:

黄初二年,复五铢钱。

黄初三年,开仓廪赈济冀州灾民。南征孙权,孙权临江拒守。

黄初四年,诏令敢有私复仇者,皆族之。令博举天下俊德茂才、独行君子。

黄初五年,令谋反大逆乃得相告,其余皆勿听治,敢妄相告,以其罪罪之。立太学,制五经课试之法。禁设非祀之祭。

黄初六年,使者巡行,问民疾苦,贫者赈贷之。为舟师东征,三月出发,十月至广陵,冰冻而还。

这几年间,似乎都不见什么大的动静。后来人对于他在军事上毫无建树尤其感到遗憾,包括今天一些历史学家也都认为他是满足于孙权的表面称臣,没有抓住时机,直捣江东,但是他称帝的这几年,却给魏国带来安定,这倒是和汉文帝相仿佛的。

相师早有预言,说四十岁的曹丕会遇到一个坎儿,他果然没能迈过这个坎儿,没能像汉文帝一样,有更长的政治生命。但无论如何,从建安二十二年被立为太子开始,他对于曹魏的政治、文化就有了越来越深的实际影响,而接受曹操“神武之绩”,受禅即皇帝位,这一新的政权转移模式,更是在他手里创造性地完成。清代末年的孙宝瑄曾强调孔孟对于中国的贡献,不亚于英国洛克以及法国卢梭、孟德斯鸠对他们本国的贡献,因为孟子提出过两种社会变革方案,一为尧舜禅让,一为汤武征诛,“禅让之义,谓庸暗幼弱之主,不宜拥天位也。征诛之义,谓昏暴之君,当受诛于天下也”,所以很了不起。而曹丕代汉,就是由于天子庸暗幼弱,因此强臣夺国、代为天子,理所宜然,“何愧禅让之义!”(《忘山庐日记》)