《洛阳金村古墓为东周墓非韩墓考》的商榷

《洛阳金村古墓为东周墓非韩墓考》的商榷

我在本刊第四期发表了一篇《 羌钟的制作年代》,用《吕氏春秋》来和《古本竹书纪年》比证,断定这钟的制作年代该在周威烈王二十二年,同天在《大公报·文史周刊》第二期上,看到唐兰先生《洛阳金村古墓为东周墓非韩墓考》,知道唐兰先生也已改正前说,也已把

羌钟的制作年代》,用《吕氏春秋》来和《古本竹书纪年》比证,断定这钟的制作年代该在周威烈王二十二年,同天在《大公报·文史周刊》第二期上,看到唐兰先生《洛阳金村古墓为东周墓非韩墓考》,知道唐兰先生也已改正前说,也已把 羌钟定为周威烈王二十二年,只是唐先生又说出土这钟的墓是东周墓而不是韩墓,我们认为大有商榷的必要。

羌钟定为周威烈王二十二年,只是唐先生又说出土这钟的墓是东周墓而不是韩墓,我们认为大有商榷的必要。

我在前文中曾举出洛阳金村墓中,与这钟同时出土的“东周”二字的圆钱,可见这墓的时代不能早到春秋时代(“东周”圆钱,见怀履光Willianm C. White《洛阳故城古墓考》)。《周本纪》说:“考王封其弟于河南,是为桓公,以续周公之官职。桓公卒,子威公代立。威公卒,子惠公代立,乃封其少子于巩,以奉王室,号东周惠公。”《正义》引《述征记》说:“《史记》周显王二年西周惠公封少子班于巩,以奉王室,为东周惠公。”《赵世家·正义》引《括地志》也说:“《史记》周显王二年,西周惠王封其少子班于巩,为东周。”都和今本《史记》不同。考周显王二年当赵成侯八年,《赵世家》说:“成侯八年,与韩分周以为两。”又以为东西周的分,是由于赵、韩两国所造成的。案《韩非子·内储说下》篇说:“公子朝,周太子也,弟公子根,甚有宠于君。君死,遂以东周叛,分为两国。”《韩非子·难三》篇略同,只是“公子朝”作“公子宰”。《韩非子·说疑》篇也说:“周滑之,……思小利而忘法义,……故周威公身杀,国分为二。”《吕氏春秋·先识览》又说,“周威公薨,肂九月不得葬,国乃分为二。”如此说来,周的为东西,是由于周威公死后,威公少子在东部叛立,再加上有赵、韩二国的帮助,于是周就分为二了。《周本纪》说东周之立是由于西周惠公的分封少子,那显然是一种错误。此后东西周始成为仇敌(见《东周策》《西周策》),怕就因为这个缘由。东周的成立,既在周显王二年,即西元前三六七年,而今洛阳金村古墓有“东周”圆钱的出土,很显然的这墓的时代还不会早到周威烈王时,该在周显王以后。如果要证明这墓是个东周墓,这“东周”圆钱该是个最好的佐证,而唐先生在文中却没有提到。是不是根据这钱就可认定是东周墓呢?那还是不行的。因为货币的流行比较广泛,我们决不能因某一墓有某国的货币出土,就断为某国的墓。

唐兰先生在《洛阳金村古墓为东周墓非韩墓考》一文中,主要的论证,是根据日本京都大学文学部所藏具有“三十七年”铭文的银奁,以及《善斋吉金录》中著录的“东周左师壶”有“廿九年”的铭文,断为周赧王时代的制作。日本京都大学所藏银奁是否为金村出土,很是疑问,怀履光书中既未著录,字体和汉器也接近,如何可以断定为金村出土。至于“东周左师壶”,传说出于寿州,固然不可信,唐先生认为是金村出土,只是根据字体书法。同时代的制作,字体书法句法往往相同,如何就能断为同一古墓出土的呢?战国时代列国铜器纪年,都记本国的年代,例如楚王酓章钟、商鞅量、陈侯午敦都是如此, 羌钟的用周正朔,因为那时韩尚未正式成为诸侯,韩的称侯,在作这钟的次年(即周威烈王二十三年),这是特例。在周赧王时,王已迁都西周(见《周本纪》),《楚世家》载,顷襄王十八年,周王赧曾使西周武公说楚相昭子,也可证明。这时东西周俨然都是独立国家,非常交恶,东周是否用周天子的纪年也还是疑问。

羌钟的用周正朔,因为那时韩尚未正式成为诸侯,韩的称侯,在作这钟的次年(即周威烈王二十三年),这是特例。在周赧王时,王已迁都西周(见《周本纪》),《楚世家》载,顷襄王十八年,周王赧曾使西周武公说楚相昭子,也可证明。这时东西周俨然都是独立国家,非常交恶,东周是否用周天子的纪年也还是疑问。

唐先生根据了这些不一定是金村出土之物,来断定这是东周墓,反而说:“此韩器之 羌钟,与魏器之令狐壶,当可以馈赠赂市俘获等故而入于周。”这时二周的领土小得可怜,而且包在韩国的中间,正同韩的附庸一般,要想俘获韩国的器如何可能?如果出于馈赠赂市,似乎也不近情。

羌钟,与魏器之令狐壶,当可以馈赠赂市俘获等故而入于周。”这时二周的领土小得可怜,而且包在韩国的中间,正同韩的附庸一般,要想俘获韩国的器如何可能?如果出于馈赠赂市,似乎也不近情。 羌钟是

羌钟是 氏铭功的重器,如何会馈赠赂市给东周?而东周又何以葬入自己的墓中呢?

氏铭功的重器,如何会馈赠赂市给东周?而东周又何以葬入自己的墓中呢?

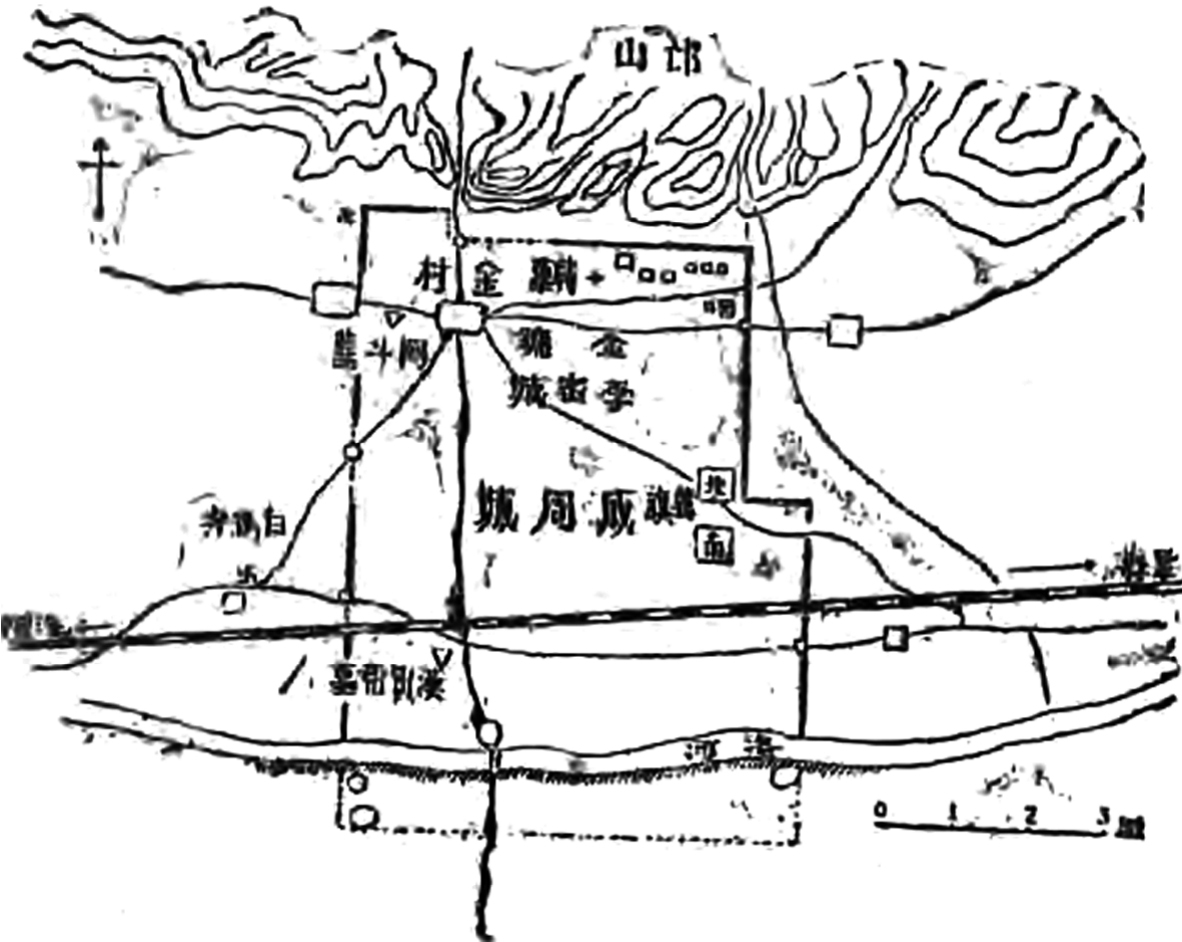

唐先生的论证中,比较有理由的,就是墓葬的地区问题,在战国中期以后,今洛阳金村东北这古墓的地方究竟属谁?是值得研究的。唐先生说:“洛阳即成周,周王室所在,周亡而其地入秦,此决非三晋君臣所可以选择之墓也。”这个论断还是不能成立的。韩在宣惠王时代,已建立三川郡,后来秦的三川郡即沿韩之旧。《韩策三》载张登谓费 曰:“请令公子年谓韩王曰,费

曰:“请令公子年谓韩王曰,费 ,西周仇之,东周宝之。此其家万金,王何不召之,以为三川之守?”“守”即是郡守,张登是韩宣惠王时人,韩宣惠王五十年,五国相王时,曾为中山说齐,可知韩在宣惠王时已设立三川郡。《魏策一》载:“张仪欲并相秦、魏,故谓魏王曰:‘仪请以秦攻三川,王以其间约南阳,韩氏亡。’”考张仪挟秦势相魏,在韩宣惠王十一年。《秦策一》载:“司马错欲伐蜀,张仪曰:‘不如伐韩,……秦、魏善楚,下兵三川,……以临二周之郊……此王业也。’”事在韩宣惠王十七年。《韩策二》载:“楚国雍氏,……秦为发使公孙昧入韩,……曰:‘公战胜楚,遂与公乘楚,易三川而归。公战不胜,楚塞三川而守之,公不能救也。’”《田齐世家》说:“苏代谓田轸曰:……张仪救魏之辞,……必曰:‘仪将搏三国之兵,乘屈丐之蔽,南割于楚,名存亡国,实伐三川而归,此王业也。’”事都在韩宣惠王二十一年。《秦本纪·集解》引韦昭说:“有河洛伊,故曰三川。”韩的三川郡正好四周包住二周,《秦策三》载武王说甘茂曰:“寡人欲车通三川,以窥周室。”《西周策》载樊余说楚王曰:“魏有南阳、郑地,三川而包二周。”《楚世家》载西周武公说昭子曰:“夫危两周,以厚三川,方城之外,必为韩弱矣。”因为韩的三川包着二周,所以张仪说:“下兵三川……以临二周之郊。”苏代说:“实伐三川而归,此王业也。”秦武王说:“欲通三川,窥周室。”西周武公说:“夫危两周,以厚三川。”韩的三川郡西到宜阳一带,《秦策五》载或人谓秦王曰:“今王破宜阳,残三川。”《秦策三》蔡泽说:“利施三川,以实宜阳。”可知宜阳是三川郡的一县。韩的三川郡东到成皋荥阳巩一带,《秦本纪》说:“庄襄王元年……韩献成皋、巩,秦界至大梁,初置三川郡。”《蒙恬列传》说:“庄襄王元年,蒙骛为秦将。伐韩,取成皋、荥阳,作置三川郡。”秦在得到韩的成皋、荥阳一带后更设立三川郡,可知韩的三川郡也一定包括成皋荥阳一带。韩的三川郡,北靠黄河,中有洛水,南到伊水,西到宜阳一带,东到成皋荥阳,当然二周给包住了。《韩策一》及《苏秦列传》说:“韩北有巩洛成皋之固。”《索隐》说:“二邑本属东周,后为韩邑。”张琦《战国策释地》云:“《索隐》曰:后为韩邑,非也。《秦纪》庄襄元年韩献成皋、巩。《正义》曰:‘尔时秦灭东周,韩亦得其地,又献于秦。’不得据巩之文,定为韩邑。”可是《张仪列传》说:“秦、魏善楚,下兵三川,塞斜谷之口,……以临二周之郊。”《集解》引徐广曰:“一作寻,成皋、巩县有寻口。”顾观光《七国地理考》说:“《水经注》云:‘洛水……又东径巩县故城南,又东北流,入于河,谓之洛汭,即什谷也。故张仪说秦曰:下兵三川,塞什谷之口,谓此川也。’据此,什谷在巩县东北。”那么巩县东北一带至少是韩地。《七国地理考》又说:“《韩策》‘公仲珉使韩侈之秦,请攻魏,秦王说之。韩珉在唐,公仲珉死,’按唐是韩地。……《后汉志》有唐聚,在今河南府。”那末洛阳附近也有韩地。东周,据《周本纪》说在巩,而《索隐》引《世本》又说“居洛阳”,无论巩和洛阳有没有为韩所得,总之地区已很小,至少四周都是韩地了。二周的地区本都很小,《楚世家》载西周武公说:“西周之地,绝长补短,不过百里。名为天下共主,裂其地,不足以肥国。”当西周亡时,据《周本纪》说:“尽献其邑三十六,口三万。”只有三十六邑,只三万人口,每邑不到千人,恐怕只是些村落罢了。两周亡后,秦迁西周公于狐,

,西周仇之,东周宝之。此其家万金,王何不召之,以为三川之守?”“守”即是郡守,张登是韩宣惠王时人,韩宣惠王五十年,五国相王时,曾为中山说齐,可知韩在宣惠王时已设立三川郡。《魏策一》载:“张仪欲并相秦、魏,故谓魏王曰:‘仪请以秦攻三川,王以其间约南阳,韩氏亡。’”考张仪挟秦势相魏,在韩宣惠王十一年。《秦策一》载:“司马错欲伐蜀,张仪曰:‘不如伐韩,……秦、魏善楚,下兵三川,……以临二周之郊……此王业也。’”事在韩宣惠王十七年。《韩策二》载:“楚国雍氏,……秦为发使公孙昧入韩,……曰:‘公战胜楚,遂与公乘楚,易三川而归。公战不胜,楚塞三川而守之,公不能救也。’”《田齐世家》说:“苏代谓田轸曰:……张仪救魏之辞,……必曰:‘仪将搏三国之兵,乘屈丐之蔽,南割于楚,名存亡国,实伐三川而归,此王业也。’”事都在韩宣惠王二十一年。《秦本纪·集解》引韦昭说:“有河洛伊,故曰三川。”韩的三川郡正好四周包住二周,《秦策三》载武王说甘茂曰:“寡人欲车通三川,以窥周室。”《西周策》载樊余说楚王曰:“魏有南阳、郑地,三川而包二周。”《楚世家》载西周武公说昭子曰:“夫危两周,以厚三川,方城之外,必为韩弱矣。”因为韩的三川包着二周,所以张仪说:“下兵三川……以临二周之郊。”苏代说:“实伐三川而归,此王业也。”秦武王说:“欲通三川,窥周室。”西周武公说:“夫危两周,以厚三川。”韩的三川郡西到宜阳一带,《秦策五》载或人谓秦王曰:“今王破宜阳,残三川。”《秦策三》蔡泽说:“利施三川,以实宜阳。”可知宜阳是三川郡的一县。韩的三川郡东到成皋荥阳巩一带,《秦本纪》说:“庄襄王元年……韩献成皋、巩,秦界至大梁,初置三川郡。”《蒙恬列传》说:“庄襄王元年,蒙骛为秦将。伐韩,取成皋、荥阳,作置三川郡。”秦在得到韩的成皋、荥阳一带后更设立三川郡,可知韩的三川郡也一定包括成皋荥阳一带。韩的三川郡,北靠黄河,中有洛水,南到伊水,西到宜阳一带,东到成皋荥阳,当然二周给包住了。《韩策一》及《苏秦列传》说:“韩北有巩洛成皋之固。”《索隐》说:“二邑本属东周,后为韩邑。”张琦《战国策释地》云:“《索隐》曰:后为韩邑,非也。《秦纪》庄襄元年韩献成皋、巩。《正义》曰:‘尔时秦灭东周,韩亦得其地,又献于秦。’不得据巩之文,定为韩邑。”可是《张仪列传》说:“秦、魏善楚,下兵三川,塞斜谷之口,……以临二周之郊。”《集解》引徐广曰:“一作寻,成皋、巩县有寻口。”顾观光《七国地理考》说:“《水经注》云:‘洛水……又东径巩县故城南,又东北流,入于河,谓之洛汭,即什谷也。故张仪说秦曰:下兵三川,塞什谷之口,谓此川也。’据此,什谷在巩县东北。”那么巩县东北一带至少是韩地。《七国地理考》又说:“《韩策》‘公仲珉使韩侈之秦,请攻魏,秦王说之。韩珉在唐,公仲珉死,’按唐是韩地。……《后汉志》有唐聚,在今河南府。”那末洛阳附近也有韩地。东周,据《周本纪》说在巩,而《索隐》引《世本》又说“居洛阳”,无论巩和洛阳有没有为韩所得,总之地区已很小,至少四周都是韩地了。二周的地区本都很小,《楚世家》载西周武公说:“西周之地,绝长补短,不过百里。名为天下共主,裂其地,不足以肥国。”当西周亡时,据《周本纪》说:“尽献其邑三十六,口三万。”只有三十六邑,只三万人口,每邑不到千人,恐怕只是些村落罢了。两周亡后,秦迁西周公于狐, 狐就只是个村落,即所谓“

狐就只是个村落,即所谓“ 狐聚”。战国时代“万家之都”“万家之县”已很普遍,像临淄有到七万户,宜阳有到材士十万,西周简直比不上旁的国家的一个普通的县。二周地方的狭小显然可见。同时从成皋到函谷关沿黄一代本也是韩地,每次合从攻秦都从这条路行军,(赵李兑合齐、楚、魏、韩五国的兵攻秦,曾罢于成皋不敢进)韩国上党、河东一代地方和河南中枢地方的联络,也从这里沿河一带进出。洛阳金村东北氓山下面古墓所在地,在战国时代属韩,非常可能,如何能说:“决非三晋君臣所可以选择之墓地?”

狐聚”。战国时代“万家之都”“万家之县”已很普遍,像临淄有到七万户,宜阳有到材士十万,西周简直比不上旁的国家的一个普通的县。二周地方的狭小显然可见。同时从成皋到函谷关沿黄一代本也是韩地,每次合从攻秦都从这条路行军,(赵李兑合齐、楚、魏、韩五国的兵攻秦,曾罢于成皋不敢进)韩国上党、河东一代地方和河南中枢地方的联络,也从这里沿河一带进出。洛阳金村东北氓山下面古墓所在地,在战国时代属韩,非常可能,如何能说:“决非三晋君臣所可以选择之墓地?”

唐先生又说:“至郭沫若氏文中所及之嗣子壶,有命瓜君之名,郭氏谓命瓜即令狐,甚确。然谓‘令狐于战国时属韩,此器之作者盖韩之宗室,封于令狐而归葬洛阳。’则殊非是。盖令狐为魏之支子,左传宣公十五年有令狐颗,即魏颗也。其子魏颉曰令狐文子,见成公十八年。又文公七年‘晋败秦师于令狐’。杜注:“令狐在河东。”《水经·冻水注》引阚骃曰:‘令狐,猗氏也。’其地在今山西猗氏,魏都安邑即在其侧,则令狐在战国亦当属魏,不属韩也。”这拿春秋时代的令狐属魏来证明战国时代令狐也属魏,是不成立的,查魏于惠王十九年安邑给秦商鞅攻取后,其后河东一代旋得旋失,不一其主。韩在河东也有领土,绛水旁的平阳,本是韩的故地,《秦本纪》《六国表》说:秦武王十年“秦拔宜阳,斩首六万,涉河城武遂。”武遂是由宜阳涉河而得,可知必在河东。《楚世家》楚怀王二十三年(旧误二十年)载昭睢曰:“秦破魏、韩宜阳,而韩犹复事秦者,以先王墓在平阳,而秦之武遂去之七十里,以故尤畏秦。”这年秦又把武遂归韩。《白起列传》说:“白起为左更,攻韩、魏于伊阙,……涉河,取韩安邑以东至乾河。”事在韩釐王三年,即西元二九三年。《集解》引郭璞曰:“今河东闻喜县东北有乾河口,因名乾河里,但有故沟处,无复水也。”可知安邑附近韩在战国时并非不可能有领土。

我们以为这墓与其认为东周墓,远不如认是韩墓为妥。因为 羌钟的国别和年代可以确断无疑,再他各器的国别和年代是没法考定的。唐先生所举出的一壶一奁是否金村出土还是疑问,而所出土的圆钱,固有“东周”二字,可是货币流通较广,决不能据以确定为东周之墓的。至于唐先生所论及春秋时周敬王迁都和扩大成周城的事,本都不可信。成周为东都大名,王城为成周之城,并非两地,童书业先生已有《春秋王都辨疑》一文(见《禹贡半月刊》“古代地理专号”),辨析很详,这里不再细论了。

羌钟的国别和年代可以确断无疑,再他各器的国别和年代是没法考定的。唐先生所举出的一壶一奁是否金村出土还是疑问,而所出土的圆钱,固有“东周”二字,可是货币流通较广,决不能据以确定为东周之墓的。至于唐先生所论及春秋时周敬王迁都和扩大成周城的事,本都不可信。成周为东都大名,王城为成周之城,并非两地,童书业先生已有《春秋王都辨疑》一文(见《禹贡半月刊》“古代地理专号”),辨析很详,这里不再细论了。

(原刊上海《中央日报·文物周刊》1946年10月30日第10版)