《墨经》科学辨妄

《墨经》科学辨妄

《庄子·天下》篇云:“相里勤之弟子,五侯之徒,南方之墨者苦获、己齿、邓陵子之属,俱诵《墨经》,而倍谲不同,相谓‘别墨’。以‘坚白’‘同异’之辩相訾,以觭偶不仵之辞相应。”是《墨经》之名,盖于古有之,惟不明何指焉。汪中《墨子序》以“《经下》至《小取》六篇,当时谓之《墨经》”,此不然。鲁胜《墨辩注》所注,亦仅上下《经》及上下《经说》;《大取》《小取》当为后学辩难而作,非墨者所俱诵也。晚近论《墨经》,或以《经上》《经下》当之,以为墨子所自著,其说本于鲁胜而毕沅衍之。或以《尚贤》《尚同》诸论当之,而以《经上》《经下》出于“相谓别墨”时之墨者,命之曰《墨子辩经》或《墨辩》。其说亦源于鲁胜而汪中、孙诒让衍之。鲁胜《墨辩叙》曰:“墨子著书,作《辩经》以立名本。”前说则取其“墨子著书”之说,后则取其《辩经》之名。墨子为学,多言而不辩,今既取《辩经》之名,而以为其义在辩,自不得不以为非墨子自著而出于后世之墨者矣。《经上》《经下》辞约旨博,未易通贯;最显见者,惟《经下》“坚白”“异同”之辞,与《公孙龙子》及《庄子·天下》篇所述惠施之言相出入。故方余初治《墨经》,则于《经上》《下》出于后世墨者之说,虽欲不信而不得。后更细玩,乃见《经上》“坚白”“同异”之辞,不与《经下》同;遂恍然悟《经》上下二篇,非可一概而论。《经上》文皆界说,其于宇宙人生以及名实之理,无不作系统之叙述;绝非“相谓别墨”时之不辨辞,更非名家怪说,盖墨学纲要之所在,其旨非仅同《荀子》之《正名》而已,固墨者所为俱诵者也。《经下》文皆辨辞,是故末流与他家辨难而作。疑同为《墨子》所自著者,惑于同名,而不察其实也。疑同出于“别墨”者,惑于皆有“坚白”“同异”之辞,而不辨其义也。《经上》论及“坚白”者,惟“坚白不相外”一句;《墨经》论宇宙,以万物之不同,由于物德组合方式之有异;“有间”“见”“纑”诸句,皆论有空隙之组合方式;“盈”句论相混合之组合方式;“撄”句论相接叠之组合方式;“仳”句论不规律之组合方式;“次”句论有规律之组合方式;“坚白不相外”句,盖承“盈”句而言;以为坚白二德充满全石,石乃坚白二德相盈而成也。所谓坚白之辨,盖墨家提倡道盈坚白之宇宙论(见《经上》),穷百家之辨者,乃以“离坚白”之说破之(见《公孙龙子》及《庄子》),而墨者更辨护之(见《经下》),鲁胜、孙诒让、胡适混同名、墨两家,其说固非;章行严以墨家辨难名家,亦宾主颠倒,未明相辨之迹象也。所谓同异之辨,亦由墨家严分同异之别,而辨者以“合同异”之说破之,而墨者更辨护之。《经上》一篇,全为墨家要旨;争辨之辞,未尝或见;虽亦有“辨”“说”之界说,第其一端耳;其旨固在“墨”而不在“辩”也。《辩经》之名,鲁胜妄自杜撰尔,古无是也。《墨经》(即《经上》)既为墨家要旨,故为墨者所俱诵,又为辨者辨难之鹄的。《墨经》既为墨者所俱诵,辨护时必多所依放,故《经下》辨辞,往往一本于《经上》。《墨经》欲为墨者所俱诵,故为文多界说,辞约而旨博也。辞约旨博,后人必难索解,故易受辨者之非难,自互又倍谲不同,韩非所谓“书约而弟子辨”也。《经下》一篇,当为辨护时某派之领袖所为,其徒以之为辨者相辨之根据者,故亦尊之为《经》;为别于俱诵之《墨经》,乃以俱诵之《墨经》为《经上》,而以之为《经下》。两篇旨趣不同,文亦大异,此篇之所谓《墨经》,只限《经上》;《经下》非墨者所俱诵,当别论,此不具焉。

《墨经》久无校释,脱误至不可读。晋虽有鲁胜之《墨辩注》,然仅以形名为指归,而其书又不存。自清代考据之学兴,《墨子》书乃由汪中、孙星衍、毕沅、孙诒让之校释,然于上下《经》及上下《经说》,终以讹误过甚,辞约旨博,不能通其义也。近今学者,乃惊为“奇文”,竞相校释,必取难解者而强解之,自矜创获,校改释义,皆以意说,遇有不合意处,不曰衍文,则曰脱文,再不然,则曰讹误,或随意移文,或任情破字,每举一义,辄相争讼,或释以科学,或解之以诡辨,议论纷错,互相是非,不顾文义文例,妄生穿凿;不顾学术情势,强加附会;皆碎诂条释,不观通其旨,错乱古籍,寖以成俗矣!夫《墨经》也者,别其旨曰“墨”,著其篇曰“经”,必有一贯之系统可寻,岂可如近人之视同普遍之定义然者?又岂可如近人之视同碎乱之字典然者?前人勘书,皆守本文,不知则阙,不敢辄改,然沿讹踵谬,而义不可通。近世之人,乃轻以臆改,遂使古籍文益俗而义益谬;传之后世,虽有善读者,亦将胶于谬说,茫然无可得其义矣。张惠言之《经说解》,未得其解者仍太半;孙诒让之《间诂》,专于此诸篇,用十年之力,亦未见有若合之成功;梁启超之《校释》,窜易原书最烈,有诬古人也。伍非伯之《解诂》,亦仅于校勘有所阐发;章行严之《墨氏哲学》,则多所强为辨说;邓高镜之《新释》,则多所未校强释;张纯一之《墨学分科》等书,则多所附会穿凿;胡韫玉之《浅释》,则多所依附旧说,亦未能通贯也。此诸书者,余病之久也,本拟精审考核,草为《墨经原始》一书,一校诸家穿凿之积弊,作一贯之校释,而还其本来面目。然以学有未逮,迟迟未能写定。及全书粗成,除尝以论宇宙一章,颜曰《墨经宇宙论考释》,刊于去年《大陆杂志》之《新年特大号》,余数章,终以数处讹误,未能校勘,既不愿曲为之说,又不欲阙以问世,藏诸箧中,未以示人也。顷见谬说横行,愈演愈烈,乃更出旧作,相为校比,觉旧说之益不可通,而于《墨经》一贯之校释则信之益坚,爰先就诸家附会科学之说而辨其妄,以求通人之裁定焉。夫校释者,期待得原始之经意而已,苟违经意,虽新亦舍;苟合经意,虽旧亦取;此篇辨证诸家之妄,而另辟蹊径,非欲舍旧说而务新奇,亦求其不失古人之意云尔。

当近世西方科学输入之初,国人顿起惊骇,旧儒自耻缺然,乃不惜割裂古籍,每掇拾古籍中一二可附会科学者,加以穿凿,谓科学不足奇,我先民已先西方而知之,西方之科学,实导源于我;幽厉之时,畴人弟子失散,避乱逃咎,不惮远陟殊方,固有挟其书而长征者也。言物理上之三态变化,出于《亢仓子》也;化学之理,出于《淮南子》也;电学出于《关尹子》也;南宋祖冲之传记造千里船之事,是火轮已创于刘宋之世;《格致古微》等书,如此类似之附会,尚不一而足;《十三经西学通义》尤为其中有系统之作;举西方之科学,以及政教,无不以古籍附之,及今读之,殆如梦呓!而《墨经》附会科学之说,亦于斯时始。

以《墨经》附会科学者,自邹伯奇。邹氏见中国有“圜”“方”诸句,遂谓经中有中西算法(见《学计一得·论西法皆古有》)。及陈澧乃略衍其说,以“同长以正相尽”,谓即《几何原本》长线减断线之理;以“有间”句谓即几何之角;以“端”即“点”;以“平”即平行线;以“圜”“方”诸句即几何界说(见《东塾读书记》)。孙诒让撰《墨子间诂》,复加润色之;于是《墨经》科学之说,几成定论。晚近梁启超校释,益以“端”“尺”“区”“厚”为几何之点线面体,以“仳”为比例,以“倍”“损”为加减,以“行之所以奋”为论力学,言力之运动,为万有本原(见《墨子学案》及《墨经校释》)。海内学者,乃靡然从风,往往以发现《墨经》中之可附会者为喜,于是遍觅全书,将可附会者,尽行附会之;栾调甫有《墨子科学》一文(见齐鲁大学《国学汇编》),分“动理”“几何”“光学”“重力”“变化”五类;张纯一更有《墨学分科》一书,分析更繁,曰形学,曰微积分,曰物理学,曰力学,曰机械学,曰测量学,曰地图学,曰光学,曰热学,曰声学,曰医药学,曰生物学,曰生理卫生学,曰气象学,俨然一科学大纲矣!二千年中国科学之昌明,几与今日等同,读之不禁神往,何我先民之神明如彼,我后学之不肖又如是?

《墨经》论认识,步骤井然,其论德行,“仁”“义”“礼”诸句,亦以次相承;其有一贯之文义可见,岂得碎乱如附会者所释?或以上句为几何学,或以下句为物理学,割裂全文,而益不可通也。科学既如彼其精,何全文编制,又如是其疏耶?

参考西方学术而比较研究,本治国学应有之法则。若不作比较而妄加附会,“不惜自贱其家珍,曲学以阿世好,”此我治学者所当痛戒者也。胡适《国学季刊·发刊宣言》,亦力斥附会而倡比较,惜其与《墨经》亦未尝好为整理而比较也。其《中国哲学史大纲》,亦将《墨经》分为力学、心理学等,一仍旧儒附会之谈。梁启超《治国学的二条大道》亦力言整理国故之当还其本来面目,欲以汉还汉,以魏晋还魏晋,惜其治墨,亦多所穿凿;其《墨经校释》,破字特多,《墨经》之面目全失。胡韫玉《读墨子》(《国学丛选》第十集)更尝云:“俞曲园谓近世西学中光学重学,或言皆出《墨子》,其《备梯》《备突》《备穴》诸法,即泰西机器之权舆。读古书最不可有此附会之说,古学自有好处,不必附西学而重,由陈出新,是在善学者!旧儒不知新学,每有此病。”

论益警切,诚足为附会者戒;惜其《墨子经说浅释》(《国学汇编》第二集)于“平同高也”亦释以《几何原本》测平面之理;“同长以正相尽”“直参也”以及“端”“纑”诸句,以全从陈澧附会之说,未见古学好处也。夫墨学自有墨学之特质,《墨经》更有《墨经》之本旨,比较而阐发之则可,附会而穿凿之,不特不丰其末,反而损其本也。

一、证之以进化历程

(一)自发说不可通

一时代之学术,有一时代讨论之中心。此一时代前后之书籍,必皆受其影响,或承受而阐发,或反抗而排斥。验之《墨经》前后古籍,绝未见有科学之迹;此亦未始不足以见《墨经》科学说之虚妄也。胡适虽于《中国哲学史大纲》中,称扬《墨经》科学,推为中国第一奇书,亦未见论及源流,惟其《先秦诸子进化论》(《科学》第三卷第一期)则云:“列子、庄子时代的科学思想,比孔子时代更进步,墨子时代的科学家,很晓得形学、力学、光学的道理。”

胡氏之意,似以墨子时代之科学思想,乃承庄子、列子而来。《列子》书伪,可不辨;其所谓庄子之科学思想(物种由来),亦由附会而成也。《庄子·至乐》篇云:“种有幾,得水则为继。得水土之际,则为蛙 之衣;生于陵屯,则为陵舄,陵舄得郁栖,则为乌足。乌足之根为蛴螬,其叶为胡蝶,胡蝶胥也,化而为虫,生于灶下,其状若脱,其名为鸲掇。鸲掇千日为鸟,其名为乾余骨。乾余骨之沫为斯弥;斯弥为食醯,颐辂生乎食;黄軦生乎九猷,瞀芮生乎腐蠸。羊奚比乎不久箰竹,生青宁,青宁生程,程生马;马生人,人又反于机。万物皆出于机,皆入于机。”

之衣;生于陵屯,则为陵舄,陵舄得郁栖,则为乌足。乌足之根为蛴螬,其叶为胡蝶,胡蝶胥也,化而为虫,生于灶下,其状若脱,其名为鸲掇。鸲掇千日为鸟,其名为乾余骨。乾余骨之沫为斯弥;斯弥为食醯,颐辂生乎食;黄軦生乎九猷,瞀芮生乎腐蠸。羊奚比乎不久箰竹,生青宁,青宁生程,程生马;马生人,人又反于机。万物皆出于机,皆入于机。”

此庄子“谬悠之说,荒唐之言,无端厓之辞”也。庄子不谴是非,变化无常,“是亦彼也,彼亦是也,”岂足以言科学?而胡氏释此谓“幾”即种子,故云万物皆出于幾;幾象断丝,即微生动物;以全节为论微生物至人之进化历程,穿凿殊不可通。所谓“万物皆出于幾,皆入于幾,”此庄子“万物皆化”“生死为昼夜”之论;“乌足之根为蛴螬,其叶为胡蝶,”“程生马,马生人,”此生物偶生之说(Obiogenesis);与进化论适得乎反。当西方科学未发达前,亦多此说;如为牡肉能化蜜蜂,污泥可生青蛙,腐肉可生蛆,河泥可生螺、鳝鱼、人鱼(Centauv)及不死鸟(Phoenix),人鱼可化为人等是。《庄子》,苟绳以科学之史,在在足证庄子时代,尚未有何等科学思想也。

李季《中国哲学史大纲批评》论《墨经》科学之起源云:“实则一切科学,都起于社会之劳动中实际的应用,并不是任何人凭空想出来的。他们的门徒,因参加生产,或接近农工,而获得种种经验,创造种种科学,这是理所当然,丝毫不足奇怪。”

科学之起于应用,固确切不易;然科学之起,决非由于一人一时之应用试验,必累□千百人之经验,始渐可观。《墨经》之前,既无科学可言,《墨经》如附会者所释,又如是其精博,此亦理所不可通。科学之起,既由试验,故其思想亦无不由实际而进于理论;此中外各国所同然。而梁启超释“盈”句云(见《墨经校释》):“于尺无所往而不得者,……引端为尺,则尺函端无数;纵横曲折以成区,则区函尺无数;积叠以成厚,则厚函区尺端无数;随所引而皆有函。”

梁启超释“端”句又云:“点者,不可分者也;不分是无间也。”(其他诸家类此之释尤多)是皆已远离实际,而深入理论,非一人一时之实验所能得,彰彰可见。科学出杰出天才之说,可不攻自破也。虽然,古代之科学与哲理,相混而不清,数学尚有数之运用,而物理则绝少踪迹;附会者竟以《墨经》亦有灿烂之物理学,此更理所不可通。

栾调甫《墨子科学》云:“《墨子》科学,……有‘动理’‘几何’‘光学’‘变化’之说,先秦诸子尝采其辞,以为谈辨者矣。然谓‘飞鸟’‘越南’之论,中于肯綮。”

栾氏似指名家之诡辩,为墨子科学之影响。名家“卵有毛”“目不见”“火不热”“鸡三足”之辞,皆“以反人为实”“欲以胜人为名”“饰人之心,易人之意”者也;而胡适、郭沫若竟皆以科学解释之。郭沫若于“火不热”“目不见”,以热学、光学释之(见郭氏《文艺论集》),其穿凿附会,固不待深辨。胡适《中国哲学史大纲》以“卵有毛”“马有卵”皆含有生物学重要之问题与进化论相关;以为鸡卵中有鸡形,马尝经卵生之阶级,龟尝有长于蛇之可行。信如胡氏之说,则公孙龙辈所言,与其所释《庄子》相类,何庄子之复与公孙龙辈相责难?《公孙龙子·坚白论》云:“且犹白以目,目以火见,而火不见,则火与目不见而神见。神不见而见离。”谓白之能见,以目与火,但目与火之本质,皆不能见;其所以见者,“神”之通贯也。无“神”,虽有目,亦不能见;“目不见”之说,盖本于此,乌有所谓科学思想也。“火不热”之说,亦本于此,谓如无神,虽触火,亦不能觉其热也。“鸡三足”之说,亦本于此,司马彪谓“行由足发,动由神御。今鸡虽两足,须神而行,故曰三足也。”是也。

试更观《经下》之辨说,其辨“目不见”云:“知而不以五路,说在久。(《经》)知:知以目见,而目以火见,而火不见,惟以五路知久。不当‘以目见’,若‘以火见’。”(《说》)

此谓真知之得,以历久之经验。足以目见,目以火见,然火之本质,本不能见;其所以能见者,以五路(五官)以前之经验,能见白而知为白,必先前有白之经验,非“神”之力也。

《经下》辨“火不热”云:

火热,说在顿。(经)

火:谓火热也,非以火热我;我有(同又)若视白。(《说》)

谓知火热,不必以火热我;见白而知其坚,不必由石触我;皆以前之经验,非神之力也。大抵墨家倡导经验论之认识论,名家以直觉论之认识论破之,此则墨家更辨护之。吾人于名墨相辨之迹中,亦历历可见其无些微之科学思想存其间。

(二)外来说之更不可通

《贵义》篇墨子自称:“翟上无君上之事,下无耕农之难,”又称:“翟闻之,同归之物,信有误者。”《鲁问》篇墨子又有“若以翟所谓忠臣者”云云,此墨子屡自称翟,则其名翟无疑。“墨”本非氏,故儒墨并称,盖“氏者所以贵功德,贱伎力,或氏其官,或氏其事”(《白虎通》)。墨子“贱者,本有名无氏”,惟单乎“翟”。短促不顺,又不易识别;翟墨之至也;遂冠之以“墨”而称为墨翟,于是“墨”渐成为氏。《孟子·滕文公下》已直称为“墨氏”矣。近人于名之上,亦有冠以职业或特点者。阿三业木匠,则称之木匠阿三,阿二业皮匠,则称之皮匠阿二,氏之起源,大抵如是。“墨”者由非氏而进为氏,当亦如是。墨子鲁人,故《鲁问》篇谓其自鲁即齐,《吕氏春秋·爱类》篇亦谓其自鲁往而救宋(《淮南子》亦云然)。《墨子·鲁问》篇亦谓越王为公尚过束车五十乘,以迎子墨子于鲁。其游历,《贵义》篇谓其“北之齐,南游于楚卫”,《公输》篇谓其过宋;亦足证其国籍为鲁也。《吕氏春秋·爱类》篇谓“其见楚王曰:臣北方之鄙人也”;《渚宫旧事》谓“鲁阳文君言于王曰:墨子,北方贤圣人。”亦足证其为北方人也。《淮南子·汜论训》谓“邹鲁之儒墨”,亦足见墨之在邹鲁也。以上诸端,皆颇显著者,而胡怀琛不察,竟创墨子为印度人之怪说(见《东方杂志》第二十五卷第八期);以墨指面目黧黑,翟为狄之异文;墨翟者,黑狄也,盖印度出家人,故孟子讥其无父。其论浅陋可笑,狄为古人轻视北方异族之辞,若翟意为狄,墨子岂愿自称?夏代文化幼稚,名尚通俗,多以动植物为名,《说文》云:“禹,虫也;鲧,鱼也”;契古文 ,亦兽名;墨子讬古代于夏,亦尚通俗,其所以名“翟”者,盖翟为山雉尾长者,亦当时通俗之禽。墨乃学派之名,《荀子·礼乐》篇云:“刻死而附生谓之墨;刻生而附死谓之惑。”刻死附生,亦实利主义之谓也。若墨意为面黑,则犹今人讥印度人为“黑炭”,主“尚同”之墨子弟子,又岂愿堂堂其师为子墨子哉?孟子讥其无父者,以墨家兼爱,无亲疏之别,视父若无也;不然信如胡说,《孟子》曰:“杨氏为我,无君也;墨氏兼爱,无父也。”孟子讥墨氏无父,以其为出家人,则孟子讥杨氏为无君,必以其为居于无政府之国矣!其说之妄谬有如是者!此已由郑师许、吴进修屡加辨证矣,此不详论。

,亦兽名;墨子讬古代于夏,亦尚通俗,其所以名“翟”者,盖翟为山雉尾长者,亦当时通俗之禽。墨乃学派之名,《荀子·礼乐》篇云:“刻死而附生谓之墨;刻生而附死谓之惑。”刻死附生,亦实利主义之谓也。若墨意为面黑,则犹今人讥印度人为“黑炭”,主“尚同”之墨子弟子,又岂愿堂堂其师为子墨子哉?孟子讥其无父者,以墨家兼爱,无亲疏之别,视父若无也;不然信如胡说,《孟子》曰:“杨氏为我,无君也;墨氏兼爱,无父也。”孟子讥墨氏无父,以其为出家人,则孟子讥杨氏为无君,必以其为居于无政府之国矣!其说之妄谬有如是者!此已由郑师许、吴进修屡加辨证矣,此不详论。

后胡氏更为《墨子学辨》一书(今已载入卫聚贤《古史研究》第二集),不特辨认墨子为印度人,乃谓墨学亦全本于印度,以哲学、科学、文学、宗教、风俗、器物诸端辨认之;论证虽多,但全出附会,余已于《墨学非本于印度辨》一文中详辨之矣(见《大陆杂志》第一卷第六期),文繁不具引,仅就“其《墨经》出于《尼乾子经》”之说而略辨之,以明《墨经》之非外来也。

胡氏辨证《墨经》出于《尼乾子经》云:

“(经)知:闻,说亲。(说)知:传授之,闻也。方不 ,说也。身观焉,亲也。

,说也。身观焉,亲也。

……《百论疏》云:‘旧有《尼乾子经》,说有十六谛,量谛有四种,一,现知:如眼见色,耳闻声等;二,比知:如间一分,即知余分,见烟知有火等;三,不能知,信圣人语;四,譬喻知:如间日去等……’墨子分知识为三种,即并四量而为三也。亲知即现知,说知即比知譬喻知并为合一,闻知即圣人语。”

昔黄健中为《墨子分经辩论三部考辨》(见《学衡》第五十四期),其辨胡适“经说作为施龙时之说”云:“至其坚白之辨,同异之论,固往往与公孙龙书及《庄子》所述惠施之言相出入,此则惠施、公孙龙取诸《墨经》,非必经说作于惠施、公孙龙时也。若徒拘泥时代以为推断,则《经上》所谓‘闻知说知亲,知’即因明之‘声量比量现量’;《经下》之‘徧有徧无有’即因明之‘同品定有性,异品徧无性,’不当又云上下《经说》作于因明学输入中土以后耶?”

黄氏谓若因与施龙出入,而谓其作于施龙时;则“闻知说知亲,知”即因明之“声量比量现量”,亦可谓其出于因明传入后矣;盖所以反诘胡适者。不意曾几何时,竟真有人出而主之,斯亦奇矣!

然细究之,《墨经》之“闻知”,言由传授而得知也,所闻者包含古人语及今人语,非仅“圣人语”而已,下句《墨经》,足以证之。下句《墨经》云:

(经)闻:传,亲。

(说)闻:或告之,传也;身观焉,亲也。

《墨经》分“闻”为“传闻”“亲闻”二种,《尼乾子经》所谓“圣人语”者,仅“传闻”中之一部耳。岂得谓与“闻知”相同?《墨经》所论,在分析知识之来源,在研究如何而可得知识。量,审也。“量谛”者,在审察如何之知识可信,故云:“不可知,信圣人语。”即以胡氏所举《中观论》之言:“信有四种:一,现事可信;二,名比可信,如见烟有火;三,名譬可信,如国无鍮石,鍮之以金;四,名贤圣所说,故可信;故说有地狱,有天,有郁单越,无见者信圣人语,故知。”足以佐证。是墨佛根本讨论之问题,已不同矣;胡氏之附会可见。且更观其《墨经》出于《尼乾子经》之理由,其一云:“此种精密之思想,在中国古代决不能有,即在今日中国思想,大多数犹笼统,在彼时能分析得如此清楚,似与事实不合。”

今日中国之思想大多数笼统,此指普通一般人而言;“在彼时能分析得如此清楚”,盖彼时之特殊人才也。先秦诸子思想,皆甚精密,为今普通人所不能及者多矣,非仅《墨经》而已也。岂得谓皆“似与事实不合?”若必欲谓《墨经》之说出于印度,则今日印度思想大多数如何?吾恐今日非特中国,即世界大多数“犹笼统”,不能“如此清楚”也。其二云:“《百论》:诵《尼乾子经》者之苦行,有赴火投渊等行;又《百论疏》称《尼乾子经》有天文、地理、算数、医方等。按墨经抱牺牲精神,虽赴汤蹈火,亦乐为之;《墨经》中亦有数学,是皆相合。”

佛教与墨经之有牺牲精神,盖皆主力行其道使然,非何者本于何者也。又《墨经》中绝无数学,数学皆近人附会而成。即认《墨经》中确有数学如近人强解者,今《尼乾子经》不复可见,其所论数学,安能知其“皆相合”?又安知其数学与强解而成者,非绝然不同也。《尼乾子经》是否出于《墨经》之前,尚不可定,即能皆相合,安知非《尼乾子经》出于《墨经》也?

要之,衡之以历史进化之论,文明之进化,皆由浅入深,决无突然猛进,亦无突然猛退,西方科学渐次进化之迹,皆可得而见,若《墨经》如附会者所释,则如此灿烂之文明,其如何而来?又如何而去?谓之来自印度,固不可信;若果来自印度,印度斯时,亦无如此灿烂之文明;上古印度,除形而上学神秘思想外,本无科学可言也。是《墨经》科学之说,验之外来自发二说,皆理所不可通,其非附会而何?

二、证之以学术大势

《墨经》一书,“坚白”“同异”之辨,为其要义。“同异”之辨,在乎名实,人尽明之;至“坚白”之辨,前人未有确论。鲁胜谓:“名必有形,察形莫如别色,故有‘坚白’之辨,”然既在别色,与“坚”则何涉?此不可通。张纯一《墨子集解》谓“该分析之法,在名学中至为重要,坚白之辨,即从一石之体而分析之也”,是亦牵强。名学之旨,在乎论究名实辨说之理;分析一石之组合,与名学无涉也。汪馥炎《坚白盈离辨》一文(《东方杂志》二十二卷九号),亦但略论名墨盈难之异,而未明此辨之源流。《庄子·天地》篇曰:“夫子问于老聃曰:‘有人治道若相放,可不可,然不然,辨者有言曰:离坚白,若县寓,若是则可谓圣人乎?’”

栾调甫因谓辨者坚白相离之说,老子时已有之,非是。《庄子》书多寓言,全出虚构,此语当亦非出于孔子;惟“离坚白”之说,已于《庄子》时风行,盖可见矣。又如《天道》篇记孔老问答,孔子语中述及“兼爱”,“兼爱”之名,出于孔后,乃墨子所倡道也;又如《天运》篇所载,老子有“儒墨皆起”之言,墨之起,离老子甚远;此皆足证《庄子》所载孔老语,非真出孔老口也。栾氏释坚白盈难之辨云:“辨者之难,乃离物而成之意;墨子主张物意相合,以为于石坚白同体,既不可偏去而异处,则于意不相外。”论亦迂曲。今略论“坚白之辨”之源流,而明其要义。

《庄子·天下》篇云:“相里勤之弟子,五侯之徒,南方之墨者苦获、己齿、邓陵子之属,俱诵《墨经》,而倍谲不同。相谓‘别墨’,以‘坚白’‘同异’之辨相訾,以觭偶不仵之辞相应。”是知后世墨者,确相訾以“坚白”“同异”。《庄子·骈拇》篇云:“骈于辩者,累瓦结绳,窜句游心于坚百异同之间,而敝跬誉无用之言,非乎,而杨墨是已。”

是辨“坚白”“同异”者,墨家而外,尚有杨朱之流,而《庄子》皆非难之,以为“无用”也。辨时非特“累瓦结绳”,哓哓争辩,且又“窜句游心”,穿凿附会也。《庄子·齐物论》云:“昭文之鼓琴也,师旷之枝策也,惠子之据梧也,三子之知几乎!皆其盛者也,故载之末年;唯其好之也,以异于彼;其好之也,欲以名之;彼非所明而名之,故以‘坚白’之昧终。”是“坚白”问题,惠施辈已尝辨之;其所辨者,殊于众人,非众生明也。《荀子·修身》篇云:“夫‘坚白’‘同异’‘有厚’‘无厚’之察,非不察也;君子不辨,止之也。”《荀子·儒效》篇又云:“若夫充虚之相施易也,‘坚白’‘同异’之分隔也,……圣人之知,未能偻指也。不知无害为君子,知之无损为小人。”是知“坚白”之辨,虚空抽象,未能偻指;无关德行,知不知无所损害也,故儒家亦非难之。

《韩非子·问辨》篇亦承其师云:“‘坚白’‘无厚’之辞章,而宪令之法息。”是“坚白”之辨,亦为法家所排击,以与宪令无涉也。综上所述,知“坚白”之辨,冠于诸辨之首,前后各家,莫不受其影响,此固一时代讨论之所在。《墨经》(《经上》)为墨家所俱诵,文皆界说;其论“坚白”亦非说辨;“累瓦结绳”又未“窜句游心”,必“坚白”问题之提出者,是时犹未尝与人相辨也。《墨经》云:

(1)有间,中也。(《经》)

〔有:〕有间谓夹之者也。(《说》)

间,不及;旁也。(《经》)

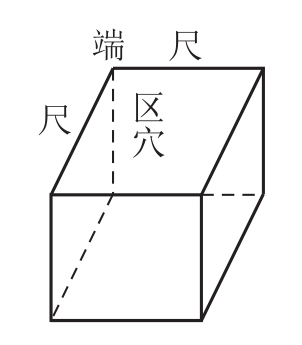

〔间:〕间谓夹者也。尺前于区穴而后于端;不夹于端与区穴。及,及非齐之及也。(《说》)

纑,间虚也。(《经》)

纑:虚也者,两木之间,谓其无木者也。(《说》)

(2)盈,莫不有也。(《经》)

盈:无盈,无厚;〔盈〕,于尺无所往而不得。(《说》)

坚白,不相外也。(《经》)

〔间〕得二异处,不相盈,相非是相外也。(《说》)

(3)撄,相得也。(《经》)

撄:尺与尺俱,不尽;端与端俱,尽或不尽;坚白之撄,相尽;盈,不相尽。(《说》)

(4)仳,有以相撄,有不相撄也。(《经》)

仳:两有端而后可。(《说》)

(5)次,无间而不相撄也。

次:无厚而后可。(《说》)

《墨经》论及“坚白”者,仅上一章,旧儒释此,多所碎乱。陈澧释“有间”为直线角,释“纑”为“广从相乘谓之冪”(见《东塾读书记》);胡韫玉释“盈”为“长”,释“次”为平行线(见《墨经经说浅释》);而章行严释“纑”则曰:“兼象中虚,吾爱因随遇得以入之。”释“盈”则曰:“盈而吾见其有间,可得将吾意以入之也。”章氏全以“兼爱”释之,亦皆臆说。梁启超则以“有间”等句为论物理,以为“物质皆有孔隙”;以“盈”句为论几何,以为“有容积才成体”;以“撄”句为论点线相交之异同;以“仳”句为论比例,又以“次”句为论形之排列(见《墨子学案》)。若果为科学书,岂得紊乱无系统若是?此《墨经》一篇,当亦同他篇,决非杂乱无章,必有一贯之系统也。

窃意上章,为论万物之结构,乃墨家宇宙论之要义,为“坚白”之辨所从出。墨家以为万物之成,由于物德不同之组合。此章八句,盖论组合之五式,今略释之:

(1)“有间”“间”“纑”三句,盖论有空隙之组合。物德之组合,有排列而有空隙者。此空隙,墨家命之曰“纑”,故曰:“纑,间虚也。”居中之物德,则命之曰:“有间”,故曰:“中间,中也。”又曰:“有间,谓夹之者也。”居旁者,则命之曰“间”,故曰:“间,……旁也。”又曰:“间谓夹者也。”夹本从二人夹侍一人之像,引申为两以夹一之意,故夹时,居旁在外者谓之“夹者”,居中者谓之“夹之者”也。此类有空隙之组合,须夹者与夹之者不相连及而后;故曰“间,不及”,此“及”为连及涉及之及,故《经说》特申言曰:“及,非齐之及也。”

(2)“盈”与“坚白”两句,盖相论混合之组合。物德之组合,有相混而排列者。各物德既相混,则无论何点,皆函各物德,故曰:“盈,莫不有也。”又曰:“盈,于尺无所往而不得。”夫测物量边,量边用尺,尺盖“边”义引申而得;非全同几何学之线也。“于尺无所往而不得”者,盖于边界之内,各物德皆无所而不得也。若不相混排列,则不能积叠而成体,故曰:“无盈,无厚。”此类排列,最普遍而最重要,故《经文》特举一例以明之曰:“坚白,不相外也。”谓如石乃坚白二德相盈而成;不相盈而相外,即不得成名。

(3)“撄”句,盖论相接叠之组合。物德之组合,有相互接叠者。若坚白之在石,则尽相接叠;一部接叠,则不相尽也。故曰:“坚白之撄相尽,体撄不相尽”(相尽之“撄”与“盈”同)。尺,边也。边之状态不一,故接叠不相尽;端之大小毕同,故接叠相尽;若尺与端相接叠,各端之和与尺等则尽,不等则不尽也。

(4)“仳”句,盖论不规律之组合。不规律之组合,有相撄者,有不相撄者。

(5)“次”句,盖论有规律之组合。物德之排列,井井有序,既无空隙,亦不接叠,皆相并而排列者也。

《墨经》以为物德之组合,不外以上五式。体积之成,皆由相盈相撄之组合,物德相盈相撄,乃积而厚,厚则“有所大”,而体积成矣。稽之西洋学术史,初亦未有科学,而附于哲学中,最先所讨论者,亦即宇宙本体之论,我国环境虽与西洋有异,而历史之过程,要亦相似也。先秦时,科学当亦未离哲学而成立,“坚白”之辨,当为宇宙论而非科学也。

论者或以“天志”为墨家宇宙论,以为宇宙之间,惟有一天耳。然不知墨家之重迷信,主“天志”“明鬼”皆于后起。《诗·小宛》云:“各敬尔仪,天命不又。”《小弁》又云:“何辜于天,我罪伊何。”足见我国古代社会,以天为主宰之迷信甚盛;墨家因其道难行,反天下之心,乃不得不利用此等迷信,以图发展其学说。其论“天志”之根据云:

奚以知天兼而爱之,兼而利之也?以其兼而有之,兼而食之也。今天下无大小国,皆天之邑也。人无幼长贵贱,皆天之臣也。此以莫不刍牛羊,豢犬猪,洁为酒醴粢盛,以敬事天。此不为兼而有之、兼而食之乎?(《法仪》)

楚王食于楚四境之内,故爱楚之人。楚王食于越,故爱越之人。今天兼天下而食焉,我以此知其兼爱天下之人也。(《天志下》)

此二段论证,以众人之祭天,而断天下之国与民,皆天之邑与臣,楚越等王之兼爱楚越之人,而定天下之主宰,兼爱天下之人。而《非命》篇则以众人未尝见命之物,闻命之声,断定命为确无,然则众人多尝见天之食乎?此与墨家尚实之义相乖,此非墨家之本义,牵强以当时之社会迷信拉入而利用可见。《尚贤中》云:“其为政乎天下也,兼而爱之,从而利之……故天鬼赏之,以为天子。”“其为政乎天下也,兼而憎之,从而贱之……故天鬼罚之,使身死而为刑戮。”是则天志非墨经本义,利用之以谋发展其学说之迹又可见矣。

试更观《尚贤》《尚同》诸论,皆分上中下;墨家做事,极有纪律,而必合于需要,此三者当非作于同时,况文义之大同小异哉?依文字理论考之,上篇名上,文约旨要,较重理论,其著作时期或较先;中篇次之,下篇文繁好辨,当又次之;下篇作期最晚,而迷信最重,及《随巢子》《田俅子》《胡非子》诸书,则更盛言迷信(见《韩非子》《吕览》及《意林》《艺文类聚》《太平御览》所引)。是则吾人于其渐次演化之迹,亦足见迷信非墨家本义,而为后世所拉拢也。故其俱诵之《墨经》,亦未尝稍及迷信。不然,若“天志”果为墨学之根据,则何排斥鬼神之儒家荀子,但攻其持之有故之“节用”,反不排其牵强附会之迷信根据乎?

墨家尚实,其宇宙论,当亦较切实,近乎物质也;盈坚白之论,必为其本义无疑,故辨者哓哓驳难之。墨学之道,以自苦为极,反天下富贵者之心,而为贫贱者所能耐,故其说多传布于贫贱阶级;贫贱阶级,知识较幼,而重迷信,故墨家愈后,迷信愈重,其论亦愈鄙,“天志”之说,必为后世所拉入,其学之中绝而无人信仰,亦势使然也。

先秦之辨者,颇类希腊之诡辨家(Sophist)。希腊之诡辨家,起于纪元前第五世纪后半叶,周游各地,崇尚口辨。中国之辨者,起于纪元前第三世纪,亦周游各地,《荀子·儒效》篇所谓:“率其群徒,辩其谈说,明其辟成,老身长子,不知恶也。”希腊诡辩家之起,盖所以排击当时探讨宇宙论者;先秦之辨者亦然,亦所以攻击论及宇宙之墨家,《墨经》既创“坚白相盈而成石”之宇宙论,于是辨者创离坚白之说以破之。墨者以无盈无厚,有厚乃有所大,而辨者则云:“无厚不可积也,其大千里。”(《庄子·天下》篇)

如前所论,上下文庶几可一贯,与学术情势亦相承,于“坚白”之辨,亦可明其迹象与流变。细察墨者辨者,实皆未知科学;辨者之辨,饰人之心,易人之意,固不合理,墨者之论,虽较精深,然坚即硬度,白盖色泽,皆附于物质之性质,本无所谓盈与离也;验之科学,理皆相违,而欲谓《墨经》有灿烂之几何物理,其谁言之?

三、证之以本书思想

古人于空间之认识,不离实物,离实物,即无空间可言;其空间与几何学之空间,绝然不同;考之《墨经》亦然,《墨经》云:

穷,或有前不容尺也。(《经》)

穷:或不容尺,有穷;莫不容尺,无穷也。(《说》)

尽,莫不然也。(《经》)

尽:〔俱〕止动。(《说》)

孙诒让《墨子间诂》释“穷”云:“盖以布幅为喻;自端至尺为半,不容尺谓不及半,明其易穷也。”令人读之茫然!何《墨经》中忽喻布幅之易穷?梁启超《墨经校释》释“穷”为域之终极,而释“尽”则曰:“尽,全称也。如言‘凡人皆有死’,则主词表词皆尽之;故曰:‘莫不然。’动相全止,即圆成之义,故《说》如此为释。”

梁启超迷信于《墨经》科学之说,乃无释不以科学附会之。此章上文,为“久”“宇”两句,盖论宇宙之意义;下文为“始”句,亦论时间之开始,何得论理学插入其间?此章承上“久”“宇”而言,“穷”则言“宇”之终极,“尽”则言“久”之终极。“或”同“域”,“有”同“囿”,“或”“有”者,宇之边际也。边际之前,更不容尺,斯为宇之终极矣。“尽”宇宙之终极,动作不止,则变化不已,时间无尽也;若动作俱止,绝无变化,天下之物,莫不皆然,则无时间性可言矣。此则宙之终极。《墨经》论宇宙,皆有终极,皆就动作实物立论,此与古希腊同。希腊之论宇宙,亦以为一质融之形体也。其论空间,则上下四方有限;其论时间,则往来古今有尽。与科学所论,绝然不同也。科学所论空间,则以为绝对无限大,非有边际也。其论时间,亦以为至于无限,非人力之所能伸缩也。

《墨经·经说》云:化:鼃若为鹑。“鼃”古“蛙”字,《说文》云:“蛙,虾蟆也。”其说与《淮南子》等书全同。《淮南子·齐俗训》云:“夫虾蟆为鹑,水虿为蟌,皆生非其类,惟圣人知其化。”《列子·天端》篇亦有此文。《万毕术》亦云:“虾蟆得爪化为鹑。”《论衡·无形》篇亦云:“岁月推移,气变物类,虾蟆为鹑,雀为唇蛤。”而《吕氏春秋·季春纪》《淮南子·时则训》亦云:“田鼠化为鴽。”高诱注云:“鴽,鹑也。”《交州记》亦云:“南海有黄鱼,九月则化为鹑。”盖古人以“鹑无常居”(陆佃语),遂以为彼变化无穷,皆他物化成也。此生物偶生说(Obiogenesis)或无生原始说(Spontaneous Generation),本古人普遍之信仰,盖未谙生物学使然。《墨经·经说》所言,亦同乎其他古籍,未有若何科学思想也。欲谓《墨经》有精深之自然科学,又其谁信之?

四、几何学辨妄

(1)辨“端”“尺”“区穴”非几何之“点”“线”“面”

附会者以“端”“尺”“区穴”谓即几何之“点”“线”“面”;此为世俗所深信,而引为美谈者。然稍深究,知亦非实然。《墨经》论空间,不离实物,不同乎几何之空间;所谓“端”“尺”“区穴”,亦未尝一离实物,与几何之“点”“线”“面”,亦相迥异。

端,《墨经》有专论。《墨经》云:

端,体之无序而最前者也。(《经》)

端:是无同也。(《说》)

序,等次也。端之为物,无长广高厚,至微极小,无等次可言也。论其地位,则处于最前;故云:“端,体之无序而最前者也。”《墨经》之所谓“端”,仅限于实体之最前处,不若几何“点”之普遍,而在于想象中也。陈澧训“序”为“旁”,因谓几何之线无广,是无两旁也;失之牵强。王引之校“序”为“厚”,非是。《墨辩注叙》云:“名必有分,明分莫如有无,故有无序之辨。”足证《墨经》之“无序”不讹。而梁启超从之,而因谓:“点无长广厚薄,故曰厚。”亦非是。梁氏又校《经说》之“同”为“间”,因谓:“点者,不可分者也;不可分者,无间也。”此亦失之穿凿。端无体积,与无相同,故云:“是无同也。”章行严以“端”“始”并释,以“始”为“久”之起,而“端”为“宇”之起;因谓:“两点相承,即成为序,今著体之所自始,限于一端,故曰:无序而最前。”亦非是。《墨经》论“端”,可于“端”句见之;其论“尺”与“区穴”,则可于“间”句见之。

《墨经》云:

“间,不及;旁也。

〔间〕间谓夹者也。尺,前于区穴而后于端,不夹于端与区〔穴〕。及,及非齐之及也。”

梁启超《墨经校释》云:“区者:有长有广,先有点而后有线,先有线而后有面,故曰:尺,前于区而后于端。则似尺在端与区之间,而其实不然,盖间之义,不如此也。”

梁氏因欲强之为几何学,乃强释“前后”为“先后”,殊不可通。此句所论,盖为物德有空隙之组合,前已论之矣。物德之夹他物德者,谓之“间”,彼处于他物德之旁,故曰:“旁也。”夹者与夹之者,须不相连及,然后有空隙。譬若一物,尺,边也;区穴者,区域内之空间,即表面也。端处于最前,边(即尺)处于端后。表面(即)区穴则更处于边后,故云:“尺,前于区穴而后于端。”如下图:

然端为尺之一端,尺与区穴之周界(如云:若尺之端),尺既连及端与区穴,故尺不得名为“有间”,而“端”“区穴”亦不得名为“间”,故云:“不夹于端与区穴。”此乃作《经说》者,恐人不明“间”义,故举实例以明之。所谓“端”,固指实物之最前点,“尺”亦指最前之线,“区穴”亦指最前之表面,与几何学想象中最普遍之点线面,亦大异也。

《墨经》云:

盈,莫不有也。(《经》)

盈:无盈无厚;〔盈〕,于尺无所往而不得。(《说》)

此“尺”,孙诒让校“石”,固误;梁启超释云:“于尺无所往而不得者,……引端为尺,则尺函端无数;纵横曲折以成区,则区函尺无数;积叠以成厚,则函区尺端无数,随所引而皆有函。”

梁氏此释,诚哉其几何学也。然察几何之理,积点而成线,积线而成面,积面而成体,则《墨经》何不云“于端无所往而不得”而必云“于尺”?此依其后文义,盖论物德相混之组合,前亦已论之矣。尺,边界也;于尺无所往而不得者,各物德既相混,于边界之内,各物德无往而不得也。尺之义为边界,于此可见之,非几何中想象之线也。

《墨经》云:

库,易也。(《经》)

库:区穴若斯貌常。(《说》)

此句上下文,皆论动作,此句所论,当亦不出此。矣,换易也。《释名》云:“库,舍也;物所在之舍也。”库乃藏物之所,时将物件移出移入,库之区穴,依然若斯,外貌犹常,而物已易也。此云“区穴”,当指库之区域内之面而言,此亦指实物;与几何学想象之面,亦判然不同也。

至栾调甫《墨子科学》,释“端”为光线之端,释“纑”为无厚之面,此更穿凿不可通。栾氏谓:如自壁穴引光入室,其抵对立之屏之体,则为“端”,屏近则端近,屏远则端远,而近屏之端,实为远屏较后之体。端无定序,故曰:“无序而最前者也。”又谓:一光只一端,故曰:“是无同也。”“尺,前于区穴而后于端”者,则以光线当屏穴间之长,为在端后穴前;栾氏拘泥“穴”字,释以“壁穴”;因以光端之可随屏伸缩释“无序”;复因之以光线当屏穴间,释“尺,前于区穴而后于端”;然则光线为一物,壁穴与屏,又各为物,光线当屏穴空间,则尺夹于屏穴间矣,何《经说》谓:“不夹于端与区穴?”栾氏释“间虚”,为“有长广而无厚”,此亦牵强;《经说》谓:“虚也者,两木之间,谓其无木者也。”是“虚”指两物间之空隙,非“无厚”之意。

(2)辨“平”“中”“直”“圜”“方”诸句非几何定义

《墨经》云:

平,同高也。(《经》)

〔平〕:同〔者〕,以正相尽也。(此句本《说》,今错入《经文》)

中,同长也。(《经》)

中:楗与〔柱〕之间同长也。心中,自是往相若也。(《说》)

〔直〕,中正〔向〕也。(《经》)

〔直〕:直,〔参〕也。(《说》)

圜,一中同长也。(《经》)

圜:规写〔交〕也。(《说》)

方,柱隅四 也。(《经》)

也。(《经》)

方:矩见〔交〕也。(《说》)

“圜”“方”固几何之二形,“平”“中”“直”则几何所未有也,张惠言释“中”云:“从中央量至四角,长必如一。”案两四角,固如一,如量边,则互参证,张说未当也。陈澧谓“中”即《几何原本》“圜界至中心作直线俱等”,则此与圜义全同,亦不然。陈氏又谓“平”即《几何原本》“两平行线内有两平行方形,有两三角形,若底等则形亦等”,又谓“直”即《海岛算经》“后表于前表参相直”,皆附会而不相贯通。

《法仪》篇云:“百工为方以矩,为圆以规,直以绳,正以县,平以水,……皆以此五者为法。”是“方”“圜”“直”“正”“平”五者,乃古百工之习用。《考工记》亦云:“圜者中规,方者中矩,立者中线,衡者中心。”《荀子·礼论》亦云:“绳者,直之至;衡者,平之至;规矩者,方圆之至。”

盖古于有规律物形之概念仅此。《墨经》此章,盖论物形之规律,亦就百工所用五者而论之也;与今几何学不同(《墨经》之“中”,即《法仪》之所谓“正”)。圆方,工匠用之,几何学固亦有定义;水平之法,“直以绳”“正以县”之法,工匠用之,几何学所不论究也。几何学虽有“直线”与“中点”“中线”,但不与此同;工匠求“正”“中”以县,《墨经》之所谓“中”,乃指正中之线,此线于几何学中无用,亦无专名;几何学三角形之中线,乃指底边中点与顶点联接之线;与“正以县”之正中线,绝然不同也。

五、力学心理学生理学辨妄

《墨经》云:

力,刑(同形)之所以奋也。(经)

〔力〕:力,重之谓;下与重,奋也。(《说》)

生,刑与知处也。(《经》)

生:楹(同盈)之生,〔离〕不可必也。(《说》)

卧,知无知也。(《经》)

(无《说》)

梦,卧而以为然也。(《经》)

(无《说》)

附会者释此,皆以“力”句为论力学,“生”据为论生理学,“卧”“梦”二句为论心理学,何全文不相贯若是?梁启超释“力”云:“形之所以奋在力,深合物理,物质恒动不已,以成众形。……所费之重,即物之重量,故云:力,重之谓。”栾调甫释云:“其说盖谓重势就下,举重乃以见力,是力生于重也。”尹桐阳《墨子新释》则云:“所谓静止物体,其运动必须作用于外力也。奋,迅也;谓运动迅速,今物理学有惰性即此。”伍非伯《墨辩解诂》释“力,重之谓”云:“谓其静之量曰重,动之量曰力。”又释“下”为地心引力,因谓“地欲向下,人欲其上,重胜力则下,力胜重则上,故曰:举重,奋也。”而《墨子新释》亦释“下”为落下运动。经文寥寥七字,何能包涵如许之义?诸家虽皆释科学,而又言人人殊,此皆不察其一贯之思想,私意穿凿所致。

张纯一《墨子集解》释“生”云:“今生理卫生学本诸实验,分析精密,远胜古人,然惟知养形,不知养神,以视古人,甚粗陋也。”则《墨经》之生理卫生学,几为今生理卫生学而上之!林昭音《墨翟心理学研究》(《民铎杂志》第四卷第三号)以为“卧”“梦”二句,乃论变态心理,谓墨子睡眠之说,颇带近代动作派之色彩,墨子谓梦亦一种感觉,仍能引起由各官体来之一切过去经验,使其互相联合,发生隐动,犹日间躬为其事,或躬历其境。林氏释“卧而以为然”偏于“以为然”,而忽于“卧”,“卧”时“知无知”,知能已失其知,是知离形也。梦时,卧而以为然,是形离知也。林氏之说无当。

愚意上章,全论人生,上下文皆一贯。以为人生意义,非形骸之能奋而已,形骸之能奋者,力也;不得谓之生。故云:“力,形之所以奋也。”力者,所以动重者也;故云:“力,重之谓。”以力量施于重量之上,则重量因此而动,即“奋”之义也。故云:“下与重,奋也。”形骸之能动,盖形骸上有动力在焉。“生”也者,形骸与知能统一之谓,故云:“生,刑与知处也。”形犹今所谓身,知犹今所谓心,身心二者能互用,乃可谓之生;使身心离异,则虽生犹死,不可必谓之生。墨子乃一实行家,《兼爱中》篇云:“言行之合犹合符节也,无言而不行也”,故力非形与知之分离。若卧则失其能知之能,虽然未死,亦不可谓之生。若梦则卧而知其然,虽有知,然而未行也;其知与形已离,虽似生,亦不可谓之生。

六、化学动理辨证

《墨经》云:

(1)化,征易也。(《经》)

化:若鼃为鹑。(《说》)

(2)损,偏去也。(《经》)

损,偏也者,兼之体也;其体或去或存,谓其存者,损。(《说》)

(3)〔益,大也。〕(《经》)

(4)环,〔俱柢。〕(《经》)

环:俱柢也。(《说》)

(5)库,易也。(《经》)

库:区穴若斯貌常。(《说》)

(6)动,或〔徙〕也。(《经》)

动:徧祭徙,若户枢免〔徙〕(《说》)

此章之“化”,附会者以化学释之;然鼃鹑之喻,乃无生原始说,悖于科学也。栾调甫《墨子科学》,乃以五行变化释之,亦不然。“动”句,附会者以科学之动理,亦不可通。此章盖论动作之历程,为宇宙论中论宙之一部;言古今往来之动作,不外六类:(1)变化(即“化”句)(2)损失(即“损”句)(3)增益(即“益”句)(4)循环旋转(即“环”句)(5)换易(即“库”句)(6)徙动(即“动”句)。《墨经》论宙,以为全由动作所构成;若无动作,则无时间可言,所谓“尽,俱止动”也。

(1)变化 《尔雅·释诂》云:“征,虚也。”“征易”者,虚表易而质未变也。《荀子·正名》篇“状变而实无别而为异者,谓之化”与此同义,其非化学明甚。

(2)损失 “偏去”者,一部离全部而去也;就其存者言,则损矣。此亦动作之一。

(3)增益 益者,言物外有他物增益于此物,使之增大也。此亦动作之一。

(4)循环旋转 《尔雅·释言》云:“柢,本也。”孙诒让谓:“环之为物旋转,无端若互为其本,故曰:俱柢”。甚是。盖全部空间未动,惟各端将所处之空间转递而已。

(5)换易 库乃藏物之所,物件时常移出移入,故从广从车,换易者,空间未变,物已易也。

(6)徙动 动也者,所处全部空间迁徙也。户枢之动,仅在原空间中旋转,此则为“环”,非全部空间之徙也。

综合全章六句观之,知“化”与“动”,亦仅论动作之一部,与“损”“益”“环”“库”相同,亦未有科学思想也。

(原刊光华大学中国语文学会编:《中国语文学研究》,中华书局,1935年,第29—70页)