墨子更非回教辨

墨子更非回教辨

前胡怀琛君刊《墨子学辨》一书,以墨学本于印度,余草《墨学非本于印度辨》一文,刊于《大陆杂志》第一卷第六期,以斥其谬,此固为忠实学问计也!不敢存而不辨!今金祖同君刊《墨子与回教》一文于《枕戈》第一卷第十三四期,以墨子为回教,并与拙著有所商榷,觉“其病”盖与胡君“同例”,为忠实学问计,又不敢存而不辨!

一、墨子非外国人

(一)正“以文学方面辨证”

(甲)正“《墨经》文字之可注意” 金君谓“案文法繁简,自有公例,同时诸家亦未有墨经者,当时既以简约易于记忆遵守,何以后人反不能卒读?”殊不知后人之不能卒读,实由于治者中断,文字讹误,辞句错乱以致。若将错误校正,则读之甚易,一如先秦诸子。兹略举数例以明之,如:“令,不为所作也。(经)所令:非身弗行。(说)”毕沅释作:“言使人为之不自作,”孙诒让释作:“使他人作之,非身亲行也。”彼等不校而释,于是觉其奇特。此条之前后各条,皆论德行,此条当亦论德行,经中“作”可依说校作“非”,形似而讹。说中“令”可依经而移上,标题之错入文中者,其例甚多。今校成如下:“令,不为所非也。令:所非,身弗行。”如是岂非读之甚易?令,法也。(正韵)言人当以不为所非为法。《非命上》云:“必立仪,……是非厉害之辩,不可得而明知也。”法仪者所以明知是非厉害者也。是非厉害既明,则当依法行之。岂非释之又甚易?又如:“谓,作嗛也。谓:为是为是之台彼也,弗为也。”孙诒让以下“为是”误衍,而释:“獧者不为欺人之言,”自属奇特,案文例当衍一“是”,盖涉上而衍,如是则上下四句可相对:“谓:为是,为之。台彼也,弗为也。”与中国文法,绝无差异,诸如此类,不胜枚举,(此条盖言作事宜兼顾各方,有益于是者为之,无益于彼者弗为。)今人之治墨经者,往往妄校妄释,强使奇妙,此其所以不能卒读也。惑之者,其可以少悟乎?若能与先秦书籍对校,则《墨经》之义,不难全通,此非余故作容易之谈,前余草《〈墨经〉校勘研究》一文,已尝试之。

(乙)正“长篇说文之可注意” 金君仅谓:“诸子之书皆为死后门弟子记述,生前言行流传于后世者,当时传道只能凭口宣说,”于“可注意”之点,未尝道及,至墨书是否为后世墨者所作,抑记述墨子之传道,则一查墨书即明。按各篇中皆有“是故子墨子曰”等语,其为引申墨子之主义可知。其上中下三篇,既非出于一人之手,又非出于同一时期,上篇之文较简,以理论为重,下篇之文,言繁而多辨,《明鬼下》有与“执无鬼者”相辨之辞,《节葬下》有与“执厚葬久丧者”相辨之辞,《非命下》(本为上篇,其语气文例全与下篇同,盖错上者)。有与“执命者”相辨之辞,是盖愈后反对者愈多,故愈后文愈长,反复重述,而多辨驳之辞也。吾故言:“盖当时环境使然,何注意之可?”至于“墨子门弟子姓名”,在当时甚通俗,于前文已详论之矣!(《非命上》之当为《非命下》其证甚多,不克备载。)

(丙)正“文句结构之可注意” 余所据二例,为中国文学中常见者,是铁证,岂特“旁证”云尔?不称“门”而称“自入”,与不称“父母”而称“所生”之例实同,岂《诗》本于外国乎?何不思之甚?

(丁)正“中国寓言始于墨,墨子寓言出于印度。” 金君以余已承认“《吕氏春秋》《庄子·寓言》与印度有关,”殊属非是。余于前文中曾云:“若因一二相似者,而谓其有密切关系,宁非武断?”况墨子与印度寓言全无相似者乎?

(二)正“以宗教方面辨证”

(甲)正《天志》《明鬼》有宗教语 金君以“《天志》即理知,《兼爱》即感情,《明鬼》即对象,三者即墨子之本义。”绝无证据!墨学本非宗教,先秦诸子无一为宗教,第墨家为一贫贱者之大集团(故多激昂慷慨之事,大呼其兼爱自苦节用)。贫贱之下流社会,自多神怪之谈!当墨学初期,本未有鬼神之谈,今《墨子·经上》其论甚精博,宇宙论、认识论、行为论……,凡墨家之主义无不包罗,绝非“相谓别墨”时所作,盖所俱诵之《墨经》也,《墨经》所论,全无鬼怪之说,其明证也。更以《尚贤》《尚同》诸篇观之,上篇文简,去经未远,其著作时期较前,而绝少鬼神之论,下篇文繁多辩,其著作时期较后,而极多鬼神之谈,又足见《天志》《明鬼》非本义,而为后世墨者所拉入者。余于前文中尝列举数证,今既未见驳议,又未言证据,此非“流为荒诞”而何?非“辩者”之变为“詈骂”也!设墨家初期果重迷信而为本义,则排斥鬼神之儒家正宗荀子,何力斥其持之有理之节用,而不攻牵强附会之“本义”也?何当时儒者愚蠢乃尔?

(乙)正“墨翟弟子有宗教精神” 金君但谓“力行主义,即宗教家之本分,”而未提证据。当今下流社会,颇能团结,作激昂慷慨之事,岂宗教使然?以此推测先秦至墨家,可思过半矣!

(丙)正“矩子制度,为宗教制度” 金君以余以“矩子制度为尚贤主义使然”为“过之”,但又未见证据。惟下文尝云:“至(五)贤者受钜子,墨者皆须听命,纯为宗教色彩,岂有‘政治主张’可私相接受乎?若谓其理想之政治,岂有生死可以作试验品,而遗害于人乎?”金君殆不明乎墨家之“政治主张”乎?墨家以为天下纷乱,由于人各是其所是,人各非其所非,无惟一之公理所致。于是主张贤人专政,如《尚同中》云:“天子者固天下之仁人也,举天下之万民以法天子,夫天下何说而不治哉?”是显而易见。墨家之矩子制度,盖以身作则,试验其政治主张,亦所以求墨家中之勿“人是其义而非人之义”,墨家之矩子犹天下之天子,故皆当听命之。金君云:“岂有‘政治主张可私相接受乎’者,立于共和政体之下可如是云云,立于专制政体之下,确可‘私相接受’?”金君何不察乃尔?墨家起于贫贱阶级,在当时当然不能发生共和政体之主张,至今下流贫贱阶级,愤政治之紊乱,犹呶呶不已曰:“欲天下之太平也,其必出圣明天子而后可!”

至“矩子死,弟子必死之”者,盖“举天下之万民以法天子”之意,“墨子以为正义而牺牲有代价,犹货物之出售而得代价,乃非常值得之事,”前文已论之,何谓“当今下流社会,颇多慷慨就义之举”,当时墨家之激昂气概,当亦仿佛。

(三)正“以风俗方面辨证”

所谓墨书中曾言甘肃之火葬,及匈奴之器物,金君谓“途中闻之,则鲁人自不能知矣,”使墨翟确由印度绕道匈奴甘肃等地而至中国,则匈奴人与甘肃人之入中国者,当更多于印度人,彼邦之风俗,中国人自能知之,吾故曰:“印度人能知之,鲁人岂不能知之乎?”

至于墨家之尚早婚,由其主义使然,前文已论之,所谓古者圣王,实为托古,余已证明之。《韩非子》谓:“孔子墨子俱道尧舜而取舍不同,皆谓真尧舜,”孔子尝托古改制,墨子又何独不然?儒家以三年之丧,三代共之,墨家以三月之丧为夏制,其说之相去,何若是之远,一言以蔽之,皆托古也。《孟子·滕文公》云:“墨子制丧,以薄为道。”《庄子·天下》篇云:“今墨子独生不歌,死不服,桐棺三寸而无槨,以为法式。”《韩非子·显学》篇亦云:“墨者之葬也,……桐棺三寸,服丧三月,……”是节葬之法,墨子自制也。使固有所本,诸子何不察乃尔?《公孟》篇云:“墨子谓公孟子曰:子法周而未法夏也,子之古非古也!”“公孟子谓子墨子曰:子以三年之丧为非,子三月之丧亦非也。”墨子之托古于夏,是极显明之事,焉有所本?本于墨子之心意也!

(四)正“从姓名肤色方面辨证”

(甲)正“因外国人称翟” 余尝谓:“夏代文化幼稚,名皆通俗,多用动植物为名,犹今乡间‘阿木’‘阿猫’‘阿狗’之类,《说文》云:‘禹,虫也。’‘舜,草也。’‘鲧,鱼也。’”而金君竟驳以:“岂古人乐于自称虫也,……不知杨君将何以自解也?”金君竟不知假物以命名之例,《左传·桓公六年》云:“申 对曰:‘……以名生为信,以德命为义,以类名为象,取于物为假,取于父为类。’”当周时上流社会之命名已皆“名生”“德命”,而贫贱阶级犹多假物命名,相沿至今,贫贱阶级犹多“阿猫”“阿狗”之称,而无文雅之名,岂近人之乐于自称猫狗乎?何不“解”之甚?

对曰:‘……以名生为信,以德命为义,以类名为象,取于物为假,取于父为类。’”当周时上流社会之命名已皆“名生”“德命”,而贫贱阶级犹多假物命名,相沿至今,贫贱阶级犹多“阿猫”“阿狗”之称,而无文雅之名,岂近人之乐于自称猫狗乎?何不“解”之甚?

(乙)正“因面色衣黑而称墨” 余意翟为墨家领袖,遂冠之以墨,禽为墨家后进,不得不尾之以俗语“滑釐”,而金君则云:“骤观之,似亦可通,然古未尝见,既以墨子为中国人,中国人有是姓名字号乎?当时诸子称子者屡矣,有是解法乎?其言无据,不可信也。”案于古人名之变迁线索,可见墨翟禽滑釐之名“翟”“禽”,皆假借生物以命名,此于前文(指《墨学非本于印度辨》)中已举例论证,何谓“无据”?信有征也!墨翟之“翟”上冠“墨”,犹黥布之“布”上冠“黥”,其特例也。墨子起于贫贱,故无姓而假生物为名,与他家高贵阶级之姓名自当有异,金君既未深究,妄断古未尝见,“岂忠厚之存心哉”?其实“翟”“禽”等名在当时极通俗,犹今之“阿猫”“阿狗”,第大部为无名小卒,甚少见于书籍耳。

(余前以墨家主废姓,细究之,古代最初贱者本皆无姓,及后阶级崩溃,姓亦不必由封土而得,于是贱者因亦有姓。)

以上就金君驳余之文,逐条为之辨证,其他未有驳议而为金君所承认或“尚属疑问”而作思考中者,兹不加申说。其下金君又自提三证,其错误尤甚,今续辨之:

(一)《节葬下》:“……今执厚葬久丧者言曰:‘厚葬久丧,固非圣王之道,夫胡说中国之君子为而不已,采而不择哉!’子曰:‘此所谓便其习而义其俗者也。’”金君误以为古代之所谓中国,即今日之所谓中国,古代之所谓中国,范围极小,如《孟子》“许行”章云:“陈良,楚产也。悦周公仲尼之道,北学于中国,北方之学者,未能或先之也。”所谓中国仅北方文化发达之一部。墨书所谓“执厚葬久丧者”“执有命者”及“执无鬼者”,皆指儒者而言,于《公孟》篇非儒之理由中足以见之。儒者为当时之中国高贵阶级,墨者为当时之中国贫贱阶级,儒者于墨者之前,命为“中国之君子”,并不足怪!况“君子”二字本含有“少爷”之意味哉?如《诗》云:“彼君子矣!不素餐兮!”《节葬下》又云:“……负其大母而弃之,……朽其肉而弃之,……聚柴薪而焚之燻上,……若三国者观之,则亦犹薄矣,若以中国之君子观之,则亦犹厚矣,如彼则大厚,如此则大簿,然则葬埋之有节矣。”墨子以三国葬法大簿,以中国高贵阶级葬法大厚,而以自家之葬法最妥,皆甚显然之事实。并不能从中见到墨翟为外国人也,金君误解墨书,此不可以不辨。

(二)《经说下》云:“通:问者曰:‘子知甄乎?’应之曰:‘甄何谓也?’彼曰:‘甄施’则知之。若不问‘甄何谓’,径应以弗之则过。且应,必应问之时;若应长,应有深浅。”按此条释经“通意后对,说在不知其谁谓也。”盖言应对之法。当应对时,当详知其意和后对,如“甄施”一物,若问者但问以“甄”,则当更详问之而应,若不问而直应以“不知”,则有过矣。且应必当应于所问之时,否则亦有过也。若所应之辞甚长,则须因其义理之深浅,循序而应之也。

金君既不知“标题”之例,将“通”连“问”读,而以“通问”为古之翻译,岂非笑话?说本所以明经,金君离经而释,任情臆造,开自来治经说未有之恶例!痛哉!

(三)金君谓:“墨书用字多讹,而音皆相近,……乃外人识字不多,而误以为音通做者。”金君此论,又属笑话,墨书引经籍甚多,岂识字不多者所能?墨书中字颇多同音假借,假借为古代用字通例,岂能谓讹误?墨书之治,中断已久,后人校之者绝少,故古文遗迹,犹有存者,除假借外,颇多籀文等字。又如:

长,张之古文。《所染》篇:“长柳朔”,《吕氏春秋》《群书治要》皆作“张柳朔”。

予,序之古文。《尚贤中》:“诲女予爵”,《诗》作“序”。

兹,滋之古文。《非攻上》:“其不仁兹甚”。

睘,环之古文。《节葬下》:“三睘”,墨经之“儇”,盖其籀文也。“散见书中,不枚举。”凡此数证,决不能证明墨子非中国人,若必欲强证墨子为外国人,徒使笑话百出,骇人听闻耳。孟子于楚人犹呼之以“南蛮鴃舌之人”,若墨子果为外国人,则讥墨子为无父之孟子,岂能无辞乎?

二、墨子非回教

陈垣君《回回教入中国史略》(东方二十五卷一号)云:“《旧唐书》本纪,及《册府元龟》,均谓永徽二年大食始遣使朝贡。何以知为始,因唐代外使来朝,向有铜鱼之制,雌雄各一,铭其国名,置于彼国,见《唐会要》。其初次通使者当无此,故知为始来。”据陈君之考证,回教之入东土,实始于唐永徽二年,又以回回原来之言回教入东土之始,始自唐贞观二年,亦由误算年数,非有意作伪可比,陈君更谓:“广州北门外有翰歌思墓,回教人认为始至中国之人;其墓碑谓建于贞观三年;以相差二十三年之说例之,此墓当以为永徽三年所建。”陈君于回教史极有研究者,所言当可信!金君所言,于中国史殊无据。

(一)豕之问题。金君谓:“墨子书无禁猪之明文,然用消极方法,亦可以证明墨子是不赞成猪的,”殊属谬误。《法仪》篇云:“今天下无大小国,皆天之邑也。人无幼长贵贱,皆天之臣也。此以莫不犓羊豢犬猪,洁为粢盛酒醴,以敬事天。此不为兼而有之、兼而食之邪?”是当时猪亦足以敬事天,而墨家极赞成之也。《耕柱》篇云:“子夏之徒曰:‘狗豨犹有门,恶有士而无门矣!’”金君谓:“此子夏之徒,因墨子不食狗豨,故借此以侮辱之。”殊附会之谈,墨书中固无不食狗猪之明文也。

(二)墨家不饮酒,盖即用主义使然。所谓“诸加费不加利者弗为”也。与回教无涉!

(三)《耕柱》篇云:“子曰:‘我将上太行,驾骥与羊,子将谁驱?’耕柱子曰:‘将驱骥也。’子曰:‘何故驱骥也?’耕柱子曰:‘骥足以责!’……”羊不足以驾,而骥足以驾,故耕柱子曰:“骥足以责”,换言之,即羊不足以责,墨子故以一足责与一不足责问之,其事甚显,金君既误信孙诒让“羊不可与马并驾”之言!又强解之曰:“乃取其乳,非以驾车也。”墨子命名言“驾”,金君谓为“非驾”,若果如金君言则羊足以责,何耕柱子之独言“骥足以责”也?金君之善误解墨书,岂“文句结构之可注意”乎?即金君前所举之《鲁问》篇:“鲁祝以一豚祭,而求福于鬼神,子墨子闻之曰:‘是不可!今施人薄而望人厚,则未恐其有赐于已也。今以一豚祭,而求白福于鬼神,惟恐其以牛羊祀也。……’”鲁祝以一豚祭,墨子叹其薄,而金君则曰:“豚为污浊之物,不能求福者。”金君为回教教徒,故处处疑为回教思想,殊非平允之道!

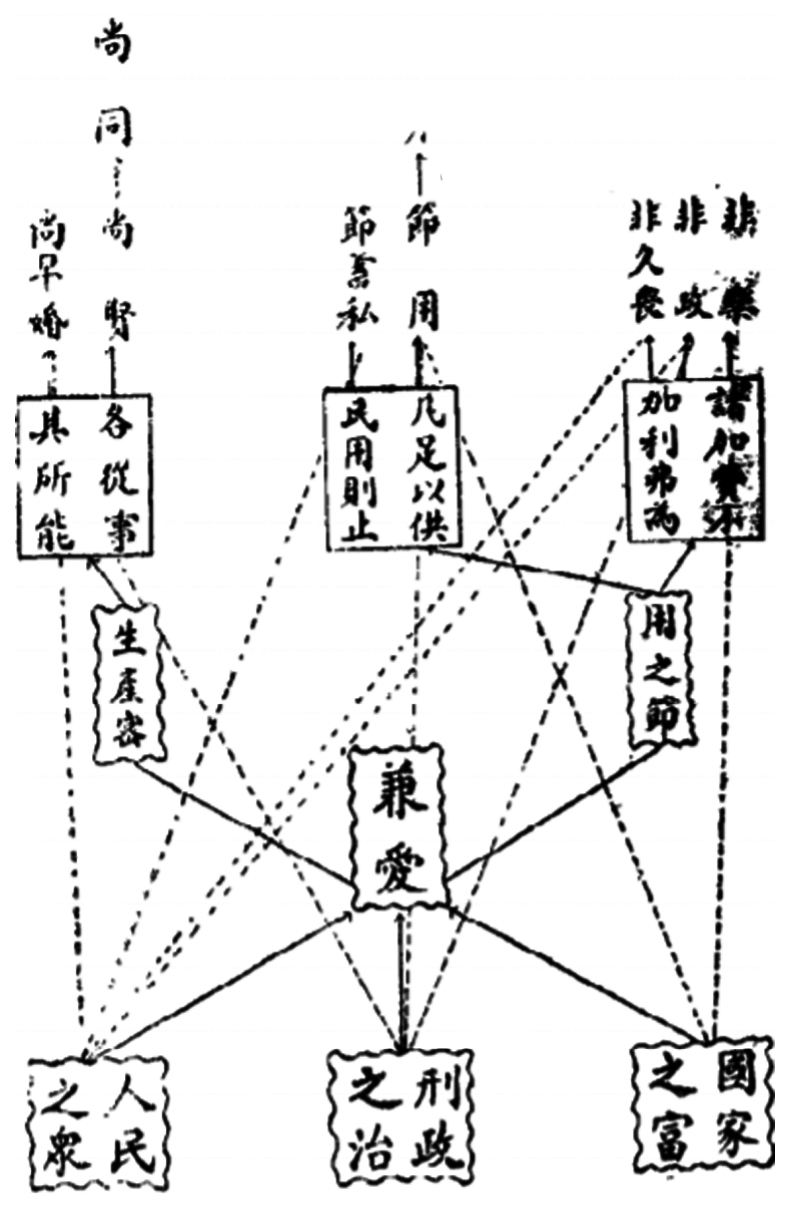

金君更列举墨家之节葬、短丧、非乐、非攻、天志、明鬼与回教相似之点,殊不知节葬等实非墨家之根本思想,若以二派哲学相校,千端万绪,难免有相似相同之点,决不能谓某派本于某派也!墨家之根本思想,此处未便详论,但立一简表于下:

墨家之根本观点在“国家之富”“刑政之治”“人民之众”,在墨书中随处可见,岂宗教哲学哉?墨家以“富”“治”“众”天下之“三务”,欲行此“三务”,必先有“食”“兵”“城”之“三具”,三具中以食为最要,所谓“国之实也!”盖民生问题不解决则人民必纷纷求食而天下乱矣。欲天下之不乱,务必除民之“饥”“寒”“劳”之“三患”,欲除此三患,务须兼爱,“有力疾以助人,有财勉以分人”,如欲兼爱,必须充分实力,如自顾不周,何能兼爱他人,欲充分实力,许有二法:(一)“用之节”,(二)“生产密”。其一贯之“治国平天下”之哲学系统,昭然可见。若谓之“墨教”,已属误谬,若谓之“佛教”“婆罗门教”“回教”,则谬中尤谬者矣!金君为回教,若必欲引长回教在中国之历史,其非有“真凭实据”不可!如是妄下断语,毫无佐证,殊非学者忠实学问之道,质之时贤,以为何如!

二二,二,六。草成

(原刊《枕戈》1932年第15期)